前回は「常識」というものから文化がどう立ち現れてくるのかを、サンクション注1という仕組みを絡めて整理して考えてみました。簡単に言えば、「常識」の観念はサンクションによって人々のふるまいを方向付けています。そして自分の常識から外れたふるまいをする人がその人一人なら、「常識外れの人」と個人にその原因を帰属されるのに対して、その人を取り囲む人たちがそれを常識外れと見るどころか、それこそが「常識」なのだと評価したり、あるいはその「常識」に従っているようにやりとりをしている場合は、そこで「その常識を共有している人たち」という集団が意識されるようになり、そこに「異なる常識をもった異なる文化の集団」が見えてきて、その人の「常識外れ」のふるまいもまた「異なる文化のふるまい」ということで、文化集団に帰属されるようになる、ということが起こるということをご紹介しました。

さて、ここでひとつ注意していただきたいことがあります。その人のふるまいの原因はその人個人ではなく、「集団に帰属される」と言いますが、じゃあその集団とは具体的にどの人々を指しているのかについては、あらかじめはっきりしていないということです。つまりあらかじめ固定された文化集団を想定して、「その集団がもっている特性」としてその個人のふるまいを理解するのではありません。かといって、そのふるまいが、そのようにふるまっている個人のものとも考えられないのです。

これは文化を、集団とは独立した個人の認識という個人内のものとするのでもなく、はたまた個人の外側にある、個人を超えた実体としての集団のものとするのでもない、そういう個人と集団の二分法から離れて文化を理解するという考え方なのです。ある意味で、特に奇をてらった話でもなく、文化に関する体験を素朴に見つめていけば自然にそういう見方になれると思うので、特になんということもないように思われるかもしれません。ところがこれこそが、今までの様々な文化についての研究の多くが、なかなか整理できず、そのためにいろいろな理論的な困難に陥ってしまった大事なポイントだろうと私は考えています。

まず文化を、個人の外側にあるなんらかの固定的な集団から考えてはいない、という点についていうと、あるふるまいが文化的なものとして見えるのは、最初に具体的にある集団を線引きしたうえで、その集団内の人たち全員に共有されていることがわかったからではありません。ただ自分が出会った人とその周辺の人について感じたり知ったりしたことに過ぎないわけです。

ですから、そのようなふるまいが実際にはどんな風に人々の間に広がっているのかについては、全然わかりません。たまたま出会ったその人たちだけのふるまいなのかもしれないし、もっと広くいろんな人に共有されているのかもしれません。ですから私たちが実際に体験していることを素朴に振り返ってみれば、「この集団の人々」というはっきりした線引きなしに、文化が私たちに「集団的なもの」として見えてきていることになります。その意味で、「個々人のふるまい」の中に見えてくるものが文化ということになります。

では、それがその人の個人的なものの見方や考え方ということで考えられるかと言えば、もちろん違います。一人一人の見方や考え方はそれぞれ個性的で、そのうちのあるものは他の人とは共有されない「その人個人に帰属されるもの」です。あるふるまいが文化として見えるのは、その背後にその人のふるまいを常識として共有している「人々」の存在が感じられるからです。そしてその常識を共有した人たちの間では、その常識に従ってやりとりが成立し、そこにそのやりとりによって成り立つ「集団」が生まれてくることになります。

実際それを常識と感じている人は、「当然ほかの人たちも同じような常識をもっている」とか、「当然ほかの人たちももっているべきものだ」いう理解をもっていて、だからこそ、ある意味安心してそのふるまいをほかの人との間で行って生きていますし、相手がそれから外れてしまえば驚いたり、「当然の要求」として相手を修正しようとしたりするわけです。つまりその人の常識という認識の仕方は、人との関係の中でお互いのふるまい方をコントロールする基準とすることで初めて成り立つものなので、その人個人の中に固定的なものとして出来上がっているものではなく、常に周囲の人との具体的なやりとりの中で作られ、維持され、調整され、改変されていくものです。したがって、文化を人々とのやりとりから切り離して、個人の頭の中の出来事として個人に帰属させることは、できないのです注2。

このような見方をすることで、以下のような問題が解決されることになります。まずは文化をもつのは個人なのか、集団なのかという二分法(二元論的な議論)が必要なくなります。個人と集団を切り離して考えてしまうと、集団によって個人が文化化される(文化的な性質をもつようになる)という見方と、人によって文化が作られる、という話の関係がわからなくなります。文化を個人から切り離された集団の性質としてとらえると、なぜ文化が変化していくのかがわからなくなりますし、集団から切り離された個人の性質としてとらえると、なぜ個人がある文化に染まって見えるようになるのかがわからなくなるからです。

これに対して、「常識」というのは、個人が人とやりとりする中で作り上げていくものですから、状況の変化などのいろいろな要因で、そのやりとりの仕方は変化し、それによって「常識」も変わっていきます。そう考えることで、文化を物のように固定的な実体と見る必要もなくなります。

ひとつ具体的な例を挙げて説明してみます。

現在、新型コロナの影響で、テレワークや遠隔学習など、仕事も学習もその形がかなり変わってきました。それまで「仕事は職場に集まってやるのが常識」という考え方が勤め人には共有されていました。満員電車が嫌だから職場には通いたくない、というのは「非常識」で、大抵許されませんでした。

けれども、新型コロナのせいで仕方なく自宅で仕事を始めた人が、最初は大変だったのが、実際にそれを続けてみるとずいぶん便利なことも多く、その結果、新型コロナが終息したあとも、おそらくテレワークや遠隔学習などは、それなりに続いていく可能性が高くなっています。少なくとも、テレワークや遠隔学習が、特別の状況の中で常識を否定してやむなく行われるもの、ということではなく、それもまた新しい常識のひとつとして、広く受け入れられる方向に進んでいると考えられます。

実はこの変化は歴史的に見るとかなり興味深いものだと私は思っています。なぜかというと、ここで起こっている変化は住まいと職場が別々である「職住分離」から「職住一致」という方向への転換と見ることもできるのですが、この職住一致は近代以前、日本でいえば江戸時代以前では、世の中の大多数の常識だったからです。江戸時代にも人口のごく少数を占める武士は毎日登城してお務めを果たすなど、今のサラリーマンの暮らしの原型のようなライフスタイルもありましたが、圧倒的な多数を占める農民にしろ商人にしろ、あるいは職人にも、職住一致が普通に見られます(商家の丁稚も住み込みですね)。

現代は、あらゆる面で近代に作られた枠組みが崩れて違うシステムに移行しつつある時代で、いくつかの面で前近代(特に中世)への先祖返りのような姿が見いだされるのですが、近代社会を支えた常識の変化が、ネット社会の進展とともに、こんな風にライフスタイルの変化にも表れているのだと言えます。近代的な文化の変化は、一人一人が周囲の人と日常の生活実践を行っていく中で、状況の変化に合わせて、常識をそれぞれの環境の中で変化させることで生じています。集団が一挙に変化するのでもなく、個人が周りと無関係に変化するのでもなく、個人同士のつながり、やりとりが変化を生んでいくのです。

もちろんどの社会でも、どの集団でも、その構成員みんなが同じわけではありません。それぞれ多様な生き方をしています。ただ、その人たちの集団を特徴づけるように見える、その時々に集団内で優勢な常識があるというだけのことです。そしてその特徴的な常識を、人はその集団の文化全体を表すラベルとして用いていくことになります。

集団と個人の関係について明らかにすることを、文化を扱う研究者はみんなかなり苦労してきたように私には見えます。そして、そういう話は混乱するからしないで済ませようという姿勢の人もいます。文化心理学者のマイケル・コールなどは、「文化とは何か」という話はややこしくなるから置いておこうというようなことも書いたりしています。

そうではなくて、なんとかその関係を理論に取り込もうとして、たとえば集団と個人が相互に規定しあう(相互作用する)関係にある、といった言い方をする方たちもいます。けれどもこれも素朴に考えてみれば、集団は個人を含む全体、個人は集団の一部なわけですから、その言い方は全体と部分が相互作用する、という話になって、やはりわかりにくく、とても不自然な感じがします。比喩的に説明すれば、「顔という全体」と「口というその部分」の間に「顔と口は相互作用する」ということになるわけです。それはおかしいと感じられると思いますが、言ってみればそういう不自然な議論になってしまっています注3。

そうではなくて、なんとかその関係を理論に取り込もうとして、たとえば集団と個人が相互に規定しあう(相互作用する)関係にある、といった言い方をする方たちもいます。けれどもこれも素朴に考えてみれば、集団は個人を含む全体、個人は集団の一部なわけですから、その言い方は全体と部分が相互作用する、という話になって、やはりわかりにくく、とても不自然な感じがします。比喩的に説明すれば、「顔という全体」と「口というその部分」の間に「顔と口は相互作用する」ということになるわけです。それはおかしいと感じられると思いますが、言ってみればそういう不自然な議論になってしまっています注3。

けれどもそういう二元論的な発想を止めて、ここに書いたような考え方をすれば、そういう不自然な相互作用など想定する必要がありませんし、実際に私たちが文化を体験するときの素朴な感覚にも、より無理なくフィットするだろうと思います。

ということで、ここまでの話のポイントをまとめると次のようになります。

文化というのは固定した集団があってそれが所有しているものではなく、個人が頭の中に固定的にもっているものでもありません。それは個人同士が周囲の人とのやりとりの中で、その都度揺れ動きながら作り上げていく常識の形なのです。それ故、文化は個人の活動によって変化していきますが、それは単独の個人が作れるものではなく、あくまで周囲の人たちとの日常的な具体的やりとりの中で作られ、身についていくものです。その意味で、文化は集団のものでも、個人のものでもなく、人と人との具体的なやりとりの中に揺れ動きながら生み出され、変化しながら維持されていくものなのです。

だからこそ、文化集団の境界というのは常にあいまいです。文化の中身もまた、はっきりと規定することはできません。「日本」とか「中国」とか、無理やり機械的に集団の境界を設定したとしても、実際は例外だらけであることも当然のことになります。集団の文化は、ある人々の間にその時々に見えてくる特徴的な姿であり、そして何を特徴として見出すかもまた状況次第で揺れ動くので、文化の中身もまた揺れ動くことになる訳です。

次回はこの「常識」というものが、本来曖昧なはずの集団を、境目が明確で固定的なものとしてイメージさせる仕組みについて考えてみます。

- 注1 サンクションとは、ある社会の中で、望ましいとされる行為については称賛が与えられたり、肯定的に評価されます。逆に望ましくない行為には非難や制裁が与えられます。ある行為について社会の人々が与えるこれらの反応がサンクションと言うことになります。犯罪を犯すと罰せられる、偉業を達成すると賞が与えられる、などもそうですね。これらのサンクションによって人の行為が社会的にコントロールされるということになります。

-

注2 「そうはいっても、情報が蓄えられ、情報が処理されるのは個々人の脳じゃないか」とか言いながら、あえて個人の頭の中の出来事としてこだわって説明したい方もあるでしょう。でも実態をより正確に見れば、それは「ほかの人とのやりとりの中で、それに影響されながら成立する頭の中の出来事」と言うべきでしょう。その人一人で出来上がるものでもないし、またその頭の中のことが意味をもつのは、あくまでほかの人とのやりとりの中でのことです。個人の頭の中だけでは決して成立せず、また個人だけでは意味をなさないという「個人の頭の中のもの」なわけですから、どう考えても個人の内部で完結する出来事ではありません。ですからやっぱり個人に単純に帰属させることは無理でしょう。あえて言えば「関係的に成立している個人」の中に成立するもの、ということになると思います。

「そんなこと言っても脳の神経回路は個人の中で閉じていて、他の人の脳とはつながっていないじゃないか。だからあくまでも個人の問題だ」と考える方もあるかもしれません。たしかに神経細胞同士が直接つながっているわけではありませんし、ここでは「テレパシー」のような仕組みを考えているわけでもありません。

でもこれも脳の研究では有名な話ですが、ミラーニューロンというものが見出されていて、相手のふるまいに反応してそのふるまいに関係する自分の脳の部位が活性化する、ということも確かめられています。つまりお互いの脳には、「相手の体の動き」を見ることを通して連携して働くような仕組みが遺伝的にも作られているのです。動物行動学で言えば生得的解発機構による社会行動の成立はその例の一つになります。小林登先生の有名な研究でも、赤ちゃんの泣き声がお母さんの母乳生産開始の刺激になるということが明らかにされていますが、人と人の間にはそういうお互いに呼応しあう仕組みが身体に(そして脳に)あらかじめ組み込まれているわけです。さらに人間の場合は、言葉などの「記号」が、お互いの脳の働きをチューニングして理解を共有するためのツールとして生み出されています。それによって、お互いの脳は「記号」を媒介としてネットワーキングしていることになります。文化はそういうネットワーキングの中の出来事にほかなりません。

ちなみに自閉症という特性は、脳の中に生得的に組み込まれた、この人と人の間のネットワーキングの作り方に、定型発達者と異なる独特のスタイルが生み出されていくことによって発現するのだという見方もあり得るでしょう。それ故、定型発達者の視点から見ると、それは「コミュニケーション障がい」とみなされるわけですが、たとえば自閉症の当事者研究者である綾屋紗月さんが強調されるように、それはコミュニケーションのタイプの違い、として見た方がよいこともあるのだと思います。とりわけ自閉的な傾向を強くもつ方と定型発達者との間のディスコミュニケーションの緩和を考える場合は、そのような視点が重要になると思います。 -

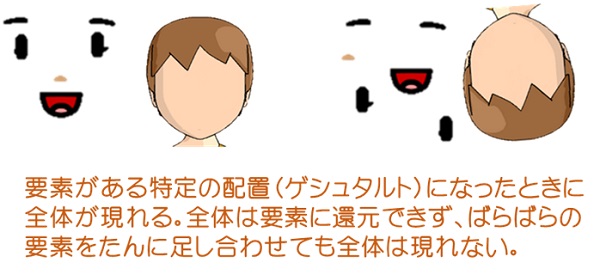

注3 これも集団と個人を二元論的に分離して考えてしまうことからくる理論的な誤りと考えられますが、別の言い方をすれば、集団と個人は存在論的にレベルの異なるものなのに、そのことを無視して並列的に扱ってその関係を考えてしまうために生じるカテゴリーミスという、論理上の誤りの結果と考えることができます。水の分子とそれを構成する水素原子の間に相互作用を考えるみたいな話ですね。このカテゴリカルなミスは、要素間のゲシュタルト的な構造がすなわち全体である、という風に考えればさほど無理なく回避可能になります。

参考文献

- マイケル・コール(天野清訳) 2002 文化心理学―発達・認知・活動への文化‐歴史的アプローチ 新曜社

- 小林登 チャイルド・リサーチ・ネット 小林登文庫 育つ育てるふれあいの子育て 第4章「母と子のきずな―母子相互作用-4」

https://www.crn.or.jp/LIBRARY/KOBY/KOSODATE/cbs0026.html - 綾屋紗月・熊谷晋一郎 2010 つながりの作法 同じでもなく違うでもなく NHK出版

<自由記述欄>

(自由記述については次回以降、内容を紹介させていただくことがあります。もしお望みでない方は、記入時にその旨をお書き下さい。またご回答についての著作権はCRNに移転するもの<CRN掲載のほか、書籍への掲載など、自由に利用することができます>とさせていただきますので、ご了解のほど、よろしくお願いいたします。)