前回は「原因帰属」という考え方を使って、相手の行為が「個人的な性質」に原因があると考えるか、あるいは「習慣など社会的なもの」に原因があると考えられるか、どちらの場合もありえて、その際、後者だとそれが「文化」を表していると理解されることを述べました。また原因帰属が後者になるのは、その「人たち」に共有されたもの、という風に感じられた場合だということを書きました。

つまり、人のある行為がその人の個性によるものか、文化によるものかというのは、言ってみれば「見方」の問題であって、どちらに見ることもできるわけです。その意味ではある人が「向こうで暮らしてみてわかったんだけど、中国ではこうなんだよ」と言ったとして、それを聞いた人は「そんなの日本にだってそういう人はいくらでもいるし、その人個人の事でしょう」と反論をしたとしても、どちらも正しいとも言えますし、どちらも間違っているとも言えます。

実際、文化比較の研究でも「Aの集団では全員がa」で「Bの集団では全員がb」なんていうことはまずありません。せいぜいaが多い、bが多いというところで、もともと集団の中の個人は多様にできています。

生理学的にはたとえばアフリカの人たちの遺伝子にはネアンデルタール人やデニソワ人から由来する遺伝子は入っていないと以前は考えられており、アフリカを出て世界中に広がった人たちには、その途中でネアンデルタール人の血が混じったために数%その遺伝子が入り、アジア人ではさらにデニソワ人や未発見の別の人類の遺伝子も混じりあっている、といったことが明らかになってきているようで、遺伝子レベルで区別すれば、ある程度クリアに集団を分けられる可能性はあります。ですが遺伝子の違いは文化の違いに対応しない、ということも明らかです。

ひとつ例を挙げますと、私は今、発達障がい児支援の事業所のスタッフに対する研修を行っています。その中には在日日系人の子どもたちを中心に受け入れている事業所もあります。スタッフの多くも日系人です。子どもたちも大人も、遺伝的には日本人であったとしても、来日する前に南米で暮らす中で、彼らの文化はもうかなり違っています。これはコロナ禍以前のことですが、研修の場で知り合いに会うと、日系の人たちは、大体の人が男女にかかわらず抱き合ったりキスしたりといった挨拶をしていますが、私にはそういう習慣がないのでできません。他の日本のスタッフも同様です。文化的な行為は生得的なものではなくて、生まれた後に環境の中で作られていくものです。

ある子がADHD(注意欠陥多動性障害)の疑いをもたれるかどうかも、この文化による違いが影響していると考えられるケースがあります。南米の子は乗りが良く、リズム感があって活発な子が多いので、式典などでは音楽が流れると自然に体が動いたり、中には踊り出してしまう子もいますが、それは日本的な感覚では「自己コントロールができず、環境刺激に簡単に反応してしまう」と見られますから、発達障がいとみなされがち(その子個人がもつ障がいに原因帰属されがち)になったりするわけです。南米では当たり前のことが、日本では障がいとみなされる可能性があるわけですね。これもまた文化の問題と考えられるでしょう。

この例でもわかっていただけると思いますが、ある人の行為がその人の属する集団の特徴=文化によるものだ、といっても全員がそうであるわけではありません。しかし「この人もそうだし、あの人もそうだし...」というふうに見えてくると、明らかな「文化差」として感じられるようになってくるわけです。そしてその「文化」というものは、ある集団には個人を超えて安定して共有され、継承されている、ある種の実体のように感じられるようにもなります。

このように文化が固定的な実体のように感じられるようになる仕組みはどういうものかを次に考えてみましょう。まずこんな問いから始めてみるとわかりやすくなると思います。

「その文化をもっているのは誰でしょう?」

まあ、もっている人なんだから、その文化の人でしょう。でも個人の話ではないはずです。その人たちの集まり、つまり集団がもっているということですよね。ということで、その文化集団とは何か、ということが問題になります。

たとえば私は、日本、中国、韓国、ベトナムの研究者で集まって、お小遣いについての国際研究をやったことがあります(「子どもとお金」東大出版会、"Children and Money" IAP、"Possessions and Money beyond Market Economy" Cambridge University Press他)。文化比較ということですから、日本の文化、中国の文化、韓国の文化、ベトナムの文化をお小遣いに関して比較しようというわけです。

でも日本の文化と言ったって、大阪の人たちと東京の人たちではかなり感覚が違いますし、農村と都市部でも違います。韓国も済州島の人たちとソウルの人たちなど、地域による違いもあるし、歴史的に見れば新羅系と百済系、高句麗系などはもともと言語も違っていましたし、その影響もありそうです。中国やベトナムに至っては、とにかく多民族・多文化社会ということが大前提で、中国なら行政的に分けられたものだけで56の民族が区分されていて、ベトナムもあの小さな国で54の民族が国に認定されています。

中国で最大の民族集団は漢民族で94%以上を占めますが、大きく言えば南の漢民族と北の漢民族は日常の言葉(母語)も全然違っているので、お互いにとってほとんど外国語状態ですし(ただし今は共通語としての普通話[プートンファ]が学校やテレビで普及しているので、南の人は北の言葉をベースとした普通話はわかることが多い)、子育ての感覚などにも違いがあるように見えます。体格も、南は小さく北は大きく、遺伝的にも異なる集団であることが見えてきます。もちろんそれぞれの集団内部でも、個人差がとても大きくあります。

というわけで、そのすべてを調べるなんていうことはもとから無理ですし、実際に調査できるのはそのごくごく一部にすぎません。それでどうして「この調査から見えてきたそれぞれの集団の特性」ということができるのでしょうか。

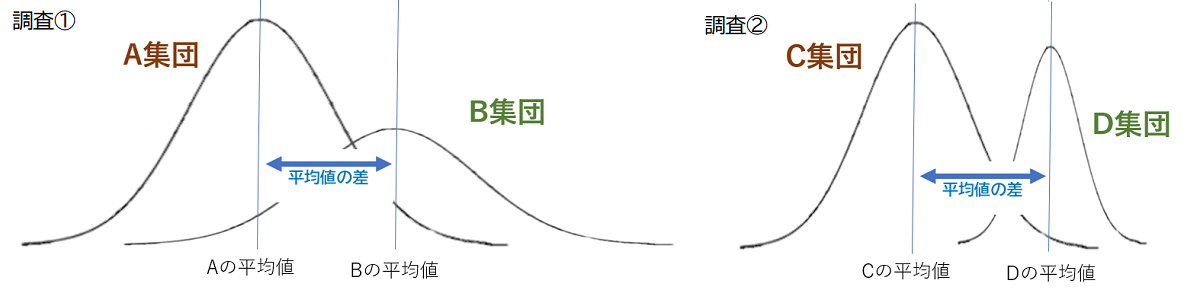

実際の研究、特に量的な研究では、統計と言う手法を使うことで、一部のデータから集団の全体を推定するということを行います。一番基本的なパターンは二つの集団からとったサンプルデータ(一部の人たちから得られたデータ)の平均値を比べて、その平均に差があるかどうかを見るというものです。細かい理屈は省きますが、確率論的に見て、そのごく一部の人からとったサンプルデータの平均値の差が偶然のものとは考えられず、実際の集団の違いを表している確率が高いと、その二つの集団には違いがある、と認定します(心理学では95%以上の確率で違いが認められるとき、統計的に有意差がある、といって違いを認定していいことになっています。それ以下の場合は「違いがあるかどうかはこのデータではわからない」ということになります)。

| 調査①(A集団とB集団の比較) | 調査②(C集団とD集団の比較) |

| |

| 調査①のAとB、調査②のCとDの、集団のサンプルの平均値の差は同じだが、調査②のCとDの方が、二つの集団の差がはっきりしているといえる。 | |

しかし、それだけの話では解決ができないことがあります。それはあるひとつの文化をもつ人たちの範囲、文化集団の成員の範囲を定めること、言い換えれば、ある文化集団と別の文化集団の境目をはっきりと決めること自体が、通常不可能と言えるからです。もともと文化集団というのはそういうあいまいなものなのです。

たとえば関西と関東の食文化の違い、というものを例に考えてみましょう。一体、関西文化と関東文化をそれぞれ担っている人たちをはっきりと区分けできるのか、と言えば、それは無理ですよね。両方が混じっている家も人もあります。住んでいる場所の県境で分けてもうまくいきません。境目は全くあいまいなのです。(注)実際私たちが行ったお小遣いの比較文化的な研究も「日本のある地方でとった子どもたちのデータに見られた傾向」と「韓国のある地方でとった子どもたちのデータに見られた傾向」を比較したということ以上の意味はありません。もともとこの研究は、私が中国で子どもたちのお小遣いのことについていろいろ聞いてみたら、日本の奈良市の都市部の学校の子どもたちで調べたときの「常識的な答え」とあまりに違うものが多くてびっくりしてしまい、その個人的な経験から「この違いは何なのだろう」という疑問をもったところから出発したものです。

さて、ここで「常識的な答え」とのズレという話が出てきました。ここが「文化差の発見と文化の固定化」という現象を考えるうえで、とても大事な手掛かりになります。この「常識」の感覚こそが、ある人々の行為を「異なる文化の行為」と感じ、その違いの原因を「文化」に帰属するうえで最も重要な要素になります。次回はこの「常識」について考えるところから出発しましょう。

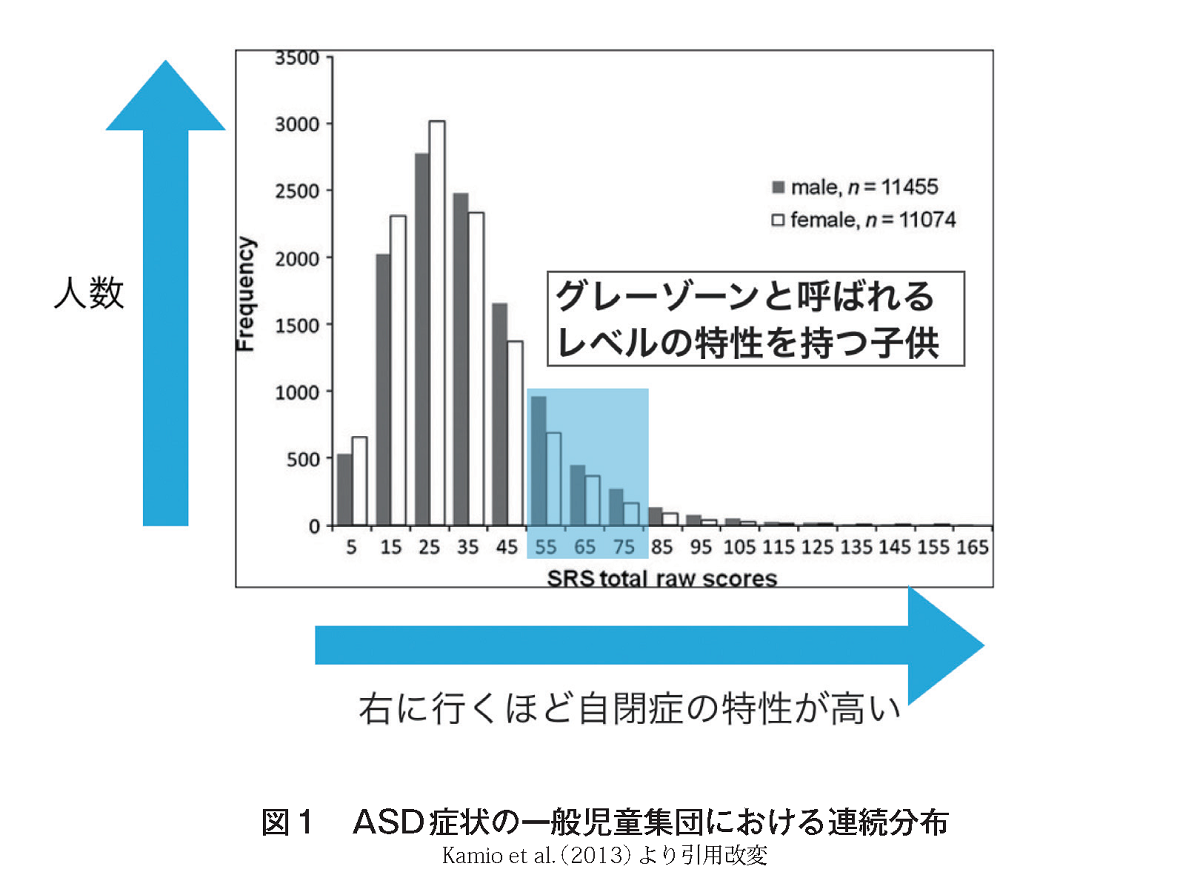

(注)似たような問題は発達障がいについても言えます。たとえば自閉症スペクトラム障がいは「スペクトラム」と名がつくように、「自閉傾向が強い人と弱い人」がはっきりとした境目なくつながっていると考えられていますが、それはデータでも示されています。

23,000人の小中学生を対象として自閉傾向を調べた神尾陽子氏の研究データのグラフ図にあるように、自閉度が低い人から高い人までは連続的につながっていて、この調査方法では「自閉グループ」と「非自閉グループ」が分かれた形になりません。

出典:神尾陽子 こころの研究教室サニタ「こころの健康発達・成長支援マニュアル2020」

出典:神尾陽子 こころの研究教室サニタ「こころの健康発達・成長支援マニュアル2020」「第2章:こどもの心のトラブルとその特徴 vi.心の問題を抱えやすい発達障害(岡琢哉、神尾陽子)

統計的には両側のとても大きな値になる人を2.5%の範囲で区切り(その間に95%の人が存在することになります)、自閉症の特性が高い上位2.5%を超えた場合を障がいとして定義するなどの便宜的な方法をとることはできますが、それもあくまで便宜的なもので、2.5%の中に入る人と、その近くにいる人に質的な違いがはっきりあるということにもなりません。 ADHDについても、榊原洋一先生が「図解 よくわかる発達障害の子どもたち」(ナツメ社)の中で「たとえば、ADHDの子どもでは、多動性という行動特性がみられますが、同じ程度の多動性であっても、寛容な人には『活発な性質』ととらえられ、きびしい目でみる人には『過度の落ち着きのなさ』に映ります。これは、ある個性や性格の人を『許せない』と思う人もいれば、許容できる人もいることと似ています。発達障害の特性は、こうした『個性』や『性格』に近いものと考えられます。」という大事な指摘をされています。実際、前述のように、同じ子であっても文化が違うとADHDと診断されやすくなったり診断されにくかったりするということも起こるわけです。

境目がはっきりしない集団を二つの異なるグループに分けて、そのグループごとに周囲が対応を変えるというのは世の中ではしばしば行われることですが、この境目の引き方には、「それを評価する人のものの見方」がどうしても影響してしまいます。そこにまた文化の違いも効いてくることになります。このあいまいさの問題は、そこからいろいろな問題を生むことになり、大変にむつかしいところです。

参考文献

- 高橋登編 山本登志哉編(2016)「子どもとお金 おこづかいの文化発達心理学」東京大学出版会

- Yamamoto Toshiya, Takahashi Noboru, Edit (2020) "Children and Money Cultural Developmental Psychology of Pocket Money", INFORMATION AGE PUBLISHING

- Yamamoto Toshiya, Takahashi Noboru, Edited by Alberto Rosa, Jaan Valsiner, Edit (2018) "18 - Possessions and Money beyond Market Economy", The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology, Cambridge University Press

- Y Kamio et al. (2013) "Quantitative autistic traits ascertained in a national survey of 22 529 Japanese schoolchildren" Acta Psychiatr Scand. 2013 Jul;128(1):45-53.

- 神尾陽子 こころの研究教室サニタ「こころの健康発達・成長支援マニュアル2020」「第2章:こどもの心のトラブルとその特徴 vi.心の問題を抱えやすい発達障害」(岡琢哉、神尾陽子)

https://sanita-mentale.jp/wp-content/uploads/2020/02/20200219_10_support-manual-2-6.pdf - 榊原洋一(2011)「図解 よくわかる発達障害の子どもたち」(ナツメ社)

<自由記述欄>

(自由記述については次回以降、内容を紹介させていただくことがあります。もしお望みでない方は、記入時にその旨をお書き下さい。またご回答についての著作権はCRNに移転するもの<CRN掲載のほか、書籍への掲載など、自由に利用することができます>とさせていただきますので、ご了解のほど、よろしくお願いいたします。)