1)はじめに

子どもの生活がどの程度に安心・安全で幸せな状態であるか(ウェルビーイングの達成状況)は、育児や保育,教育,療育支援に関わる人々にとっては一番重要な関心事でもあります。今回CRN主導でアジア8か国の研究者の方々と共に実施された国際共同研究「子どもの生活に関するアジア8か国調査2021」は,コロナ状況で心配される子どものウェルビーイングについて,多くの指標を用いてその現状やそれに関連する要因を調べる大規模な調査です。

私はこの調査の作成や実施には直接にはかかわっていませんが、CRN企画運営委員の一人として調査結果を拝見し、他の委員と意見交換をする機会があり、その時に考えたことをここで改めて少し言葉にしてみたいと思います。

本調査は実に多様なデータが集められているので、その全体を理解するには多角的な観点からの検討が必要になります。もちろんその全体を余すことなく考察するには私の力は足りませんので、本調査で特に注目された「レジリエンス」について、どのようにそれが子どものうちに形成されていくのかをデータを手掛かりに考えてみることに課題を絞り込みたく思います。

その上で、データから子どもにとっての「モデル」の存在がかなり重要である可能性が考えられたため、特に私自身が重視している文化発達心理学の視点からの解釈を試みてみたいと思います(Takahashi & Yamamoto, 2016)。人が文化的に自己を形成していく過程は、モデルの存在、あるいはすでに文化的に成立している「他者」とのやりとりによって生み出されてくると考えられるからです。

またこれらの点について、今回の調査データから私が関心をもった点については、コロナ下の特殊事情であるより、人間の発達にとっては普遍的な現象であるように思えたので、以下では特にコロナ状況の影響については検討を行いませんでした。

そのような解釈の仕方に意味があるように私が思えたのは、そう見ることで今回の調査結果を、生命の基本的な働きや動物の進化、その中で文化性をもつ心理・社会の成立と発展といった文脈に置いてみる可能性も感じられたためですが、その点についてここで本格的に論ずることは無理ですので、注ですこし言及してみることとしました。よろしければ、参照していただければと思います(文化を何として見るかについての理論的な検討については山本, 2013, 2015, Yamamoto, 2017などをご参照ください)。

2)ウェルビーイング・環境・レジリエンス

この調査について実施の要点は「日本のカントリーレポート」でも簡潔にまとめられています。それを拝見すると、子どものウェルビーイングを大きくいって二つの側面から把握し、検討されているようです。

重要なその二つの側面とは、ひとつは子ども自身の中に形成されている力としてのレジリエンスで、これは子どもが出会うさまざまな困難に対し、たとえ自己の状態がいったん崩れかかったとしても、自分自身の内的な状態や周囲との関係を調整して再び安定した良い状態に戻せる力、簡単に言えば「復元力」とでもいえるものだろうと思います注1。本調査ではPMK-CYRM-Rという尺度でそれを測定した(参照:日本のカントリーレポート表2-1-1のQ6、調査票見本)ということです(ただし低年齢児であるため、評価は親による)。

もうひとつはその子どもの生活を支えている環境の質で、もう少し細かく見れば、社会経済的な環境の面と対人環境の面があり、対人環境の中ではお母さんの養育態度(調査票Q8)や子育て意識(同Q16)、子育てで力を入れていること(同Q17)など、とくにお母さんという子どもにとって一番身近で影響力が大きいと思われる直接的な環境に関する指標が多く採られています。もう一つは、たとえば園や学校からのサポート(同Q4)、配偶者との家事育児分担状況(同Q18)や夫からのサポート(同Q19)、そのお母さんを支える環境に関する指標が多く採られており、お母さんのコロナに対する不安感(同Q1)や生活満足度(同Q20)などの心理的な安定性に影響する可能性を想定しているようです。そしてそれらが全体として子どもに対する直接的・間接的な対人環境として作用していくことになります。

そしてそれらが全体として子どものウェルビーイングに影響している可能性が考えられることになりますが、それについては今回の調査では子どもの「QOL(生活の質)」を測定する尺度の一つであるKINDLが採用され(同Q7)、主としてそれによって評価を行っているほか、登校登園の状況(同Q3)や学校の成績(同Q5)、子どものデジタルメディア活用実態(同Q9)、子どもの遊びの状況(同Q15)などの項目によっても子どもの状態の一端が調べられているようです注2。

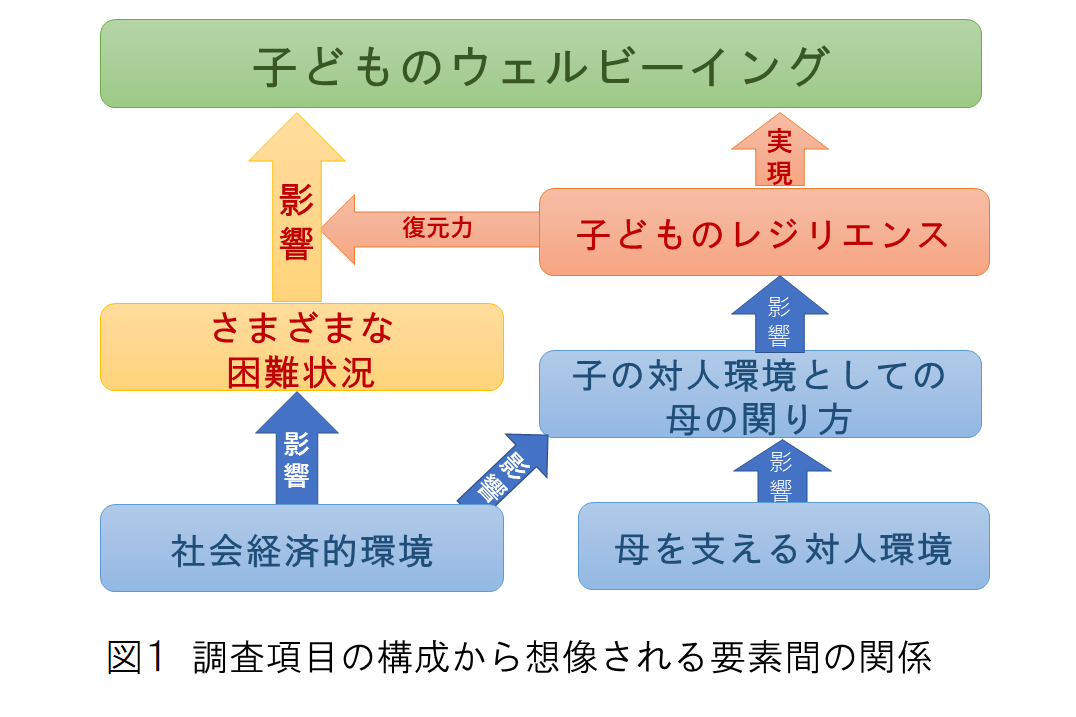

そのように理解してみると、今回の調査項目の構成からは、おおむね以下のような関係が見えてくる可能性が想定されているように思えました。

子どものウェルビーイングはそれを支える環境が重要な要素としてあり、中でも母親の子どもへのかかわりという要因に大きな意味があり、そして子どもへのそのかかわり方は母親自身が受けているサポートの質によって影響されているだろう。ただし、それらの環境が直接子どものウェルビーイングを決めているわけではなく、こどもがその環境をどのように受け止めて子どもなりに主体的に生きているか、その子ども自身の力との関係でウェルビーイングは決まってくると考えられる。そこで重要なものとして想定されるのがレジリエンス(復元力)で、レジリエンスの力がしっかりと子どものうちに育っていれば、比較的困難な環境の中でもよいウェルビーイングが達成されるだろうし、そこがうまく成立していなければ環境から与えられる小さな困難に対してもウェルビーイングの低下が引き起こされるだろう。

そうだとすれば、子どものウェルビーイングにとって直接的に重要な関係要素は環境それ自体というより、むしろ子どものレジリエンスが大きい可能性も考えられ、ここでの問題の焦点はその可能性がどの程度あるのかを調べてみるとともに、今度はレジリエンスを育てるのに有利な環境とは何なのかを検討することになるのだろうと思います注3。

以上は「日本のカントリーレポート」を拝見して私が想像した本調査研究の視点なので、これらを作成されたCRNAの共同研究者チームの皆さんの本来の意図にどれほど添えているのかはわかりませんが、とりあえずこの視点から、「子どものレジリエンス」と「子の対人環境としての母のかかわり方」に特に注目しながら、今回の結果とそこからさらに見えてきそうなことを考えてみたいと思います。

3)調整力としてのレジリエンスと応答的な養育態度

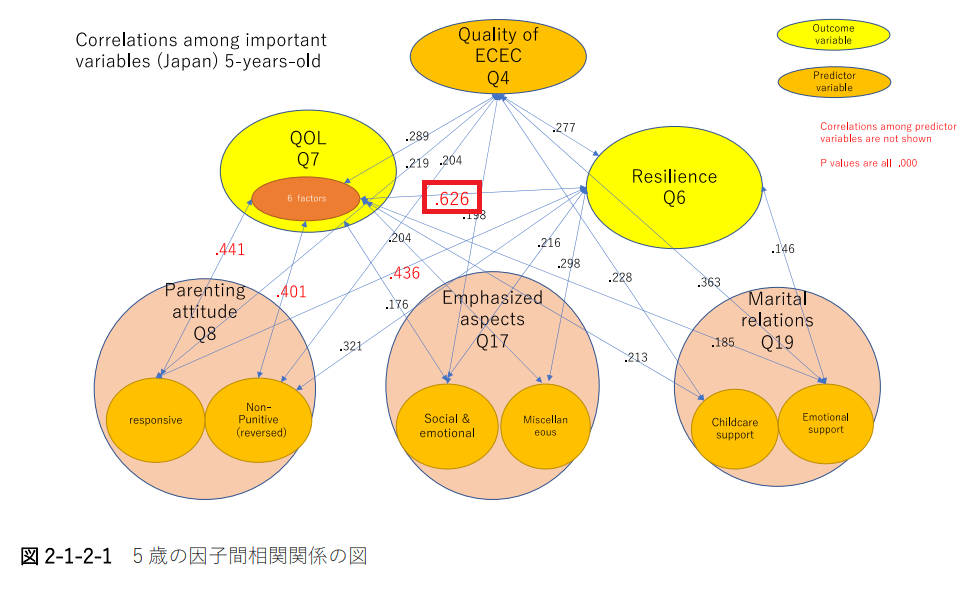

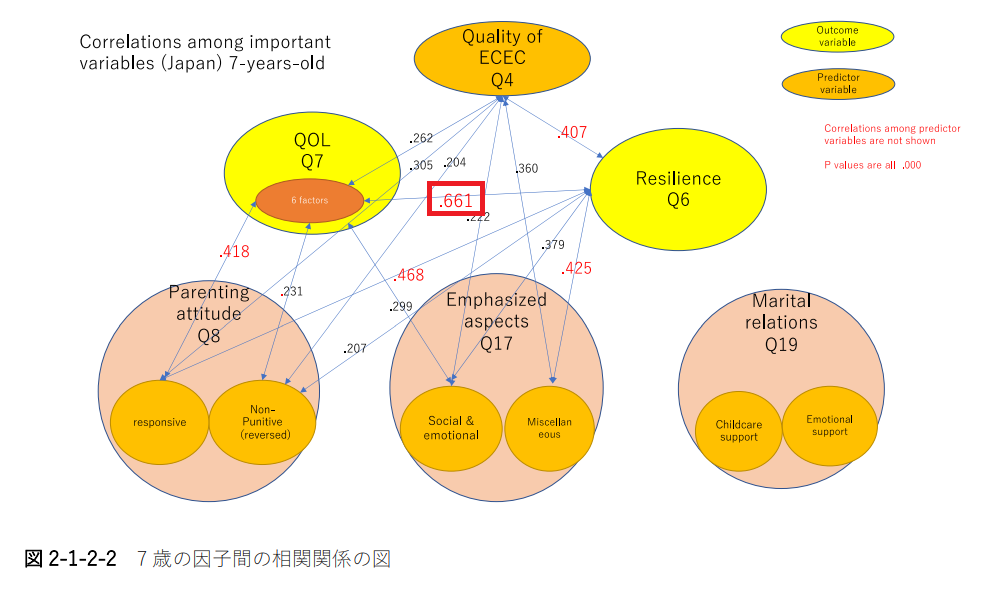

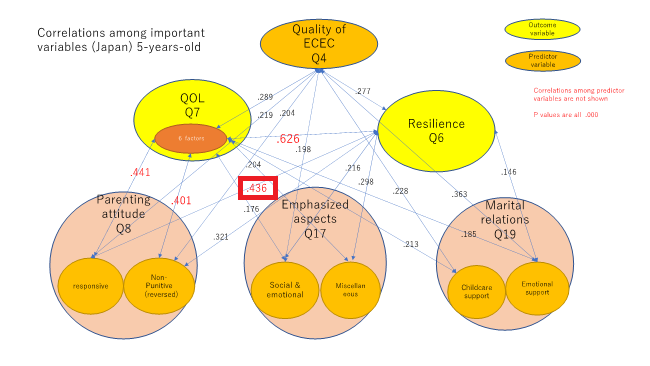

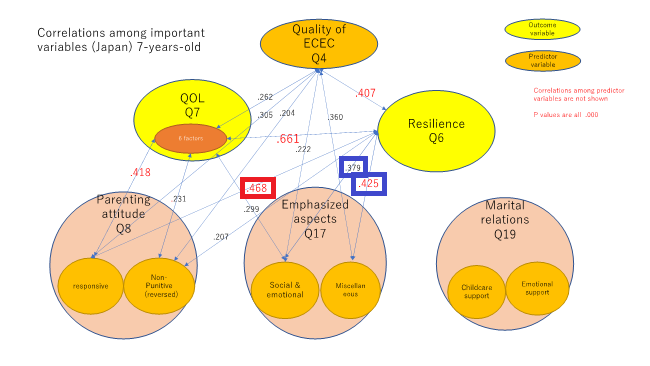

まず本研究の重要な結果として注目すべきなのは、やはりレジリエンスとQOLの相関の高さということになります。日本のデータでは様々な要因の中で最も強い結びつき(相関)が見られたのはやはりQOLとレジリエンスの数値で、5歳では.626、7歳では.661と、統計では「中程度の相関がある(|.4|<r<|.7|)」と呼ばれる範囲の中でも「強い相関(|.7|<r)」にかなり近い値に達しています(図2、図3)。

|

|

|

(佐藤朝美他、2022) |

(佐藤朝美他、2022) |

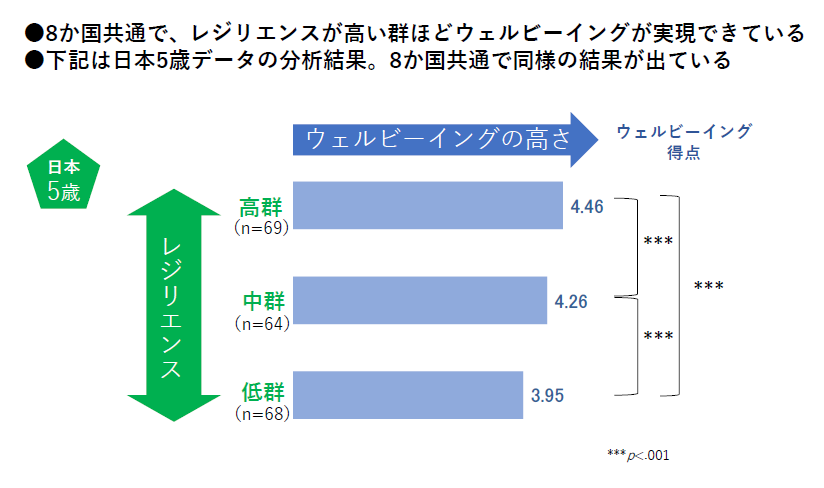

この結果は日本のみではなく、「CRN国際共同研究:子どもの生活に関するアジア8か国調査2021結果報告」によれば、レジリエンスを低群・中群・高群に分けてレジリエンスの平均値を比べた分析(図4)で8か国・地域の全体で同様の関係が見られています注4。

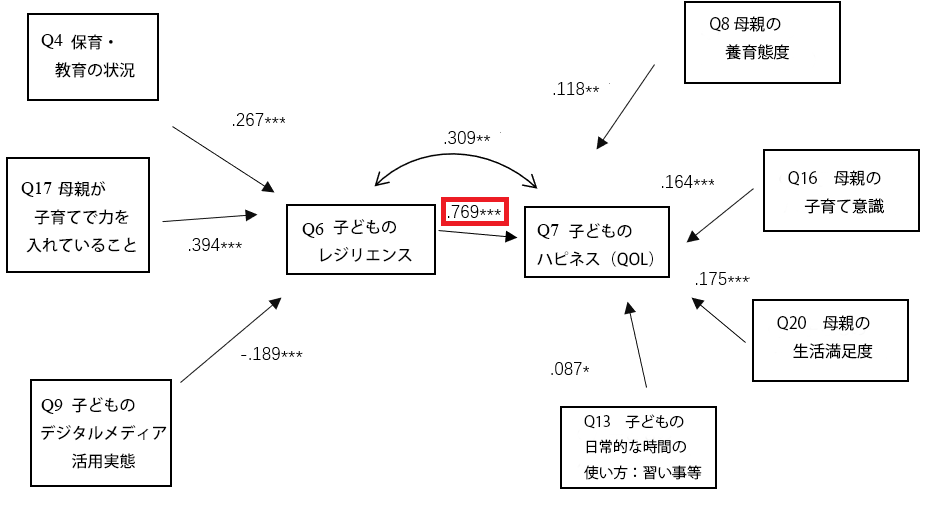

相関分析はその性質上因果関係を明らかにする力はありませんので、この結果から直接「レジリエンスを高めればQOL(ウェルビーイング)も高まる」といった結論を出すことはできませんが、その可能性が充分見て取れますし、実際中国のカントリーレポートには、要因間の影響関係を計算するパス解析の手法で子どものレジリエンスがQOLに.769というかなり強い影響力をもっているとの結果も出ています(図5)。

そうなると、QOLに強い関係をもつレジリエンスが何に影響されていると考えられるか、ということがとても重要な問題になります。レジリエンスの強さはひとつには子どもがもって生まれた傾向が関係している可能性ももちろんあるわけですが、ウェルビーイング(ここではQOL)を高めるためにどのような工夫が必要か、ということを検討することがここでの中心的な課題なので、生まれながらの子ども自身の傾向はとりあえず無視して構わないでしょう注5。

そこで環境的な要素についてデータを見てみると(図6、図7)、レジリエンスと中程度の相関(|.4|<r<|.7|)を示しているのは5歳児では母の応答的な養育態度(.436)のみで、7歳児では応答的養育態度(.468)に加えて、子育てで様々なスキルに力を入れた子育て(.425)が加わり、さらに中程度に近いものとして社会情動的なスキルに力を入れた子育て(.376)も浮かび上がってきています。

|

|

|

(佐藤朝美他, 2022) |

(佐藤朝美他, 2022) |

この結果はかなり興味深いものに思えます。まず5歳児でも7歳児でも、母の応答的養育態度が子どものレジリエンスに比較的よい相関関係をもっている、つまり応答的に子どもに接している母に育てられていることとレジリエンスが高いことには関係がある程度深いということが見えています。

なぜそうなるか、ということについて、ここで次のような解釈が可能ではないかと考えます。

冒頭に述べたように、レジリエンスは困難な状態に陥ってもそこから回復できる「回復力」や、少し言葉を足せば回復への姿勢の「持続力」などの強さを表していると思われるのですが、注1で一般的な生命の働きに関して述べたように、これは言い方を変えればさまざまな要因で不安定な状態に陥ったとき、その要因にうまく対処し、環境と自分の関係をうまく調整して生きる力としてシステム論的に見ることができます。その意味で「回復力」は「調整力」と言い換えられる部分がありそうです。

4)調整力の発達過程とその文化差

ではそのような「調整力」はどのようにして身に着くものなのでしょうか。その問題を考えるために、ここで少し本調査を離れ、私がこれまで文化発達心理学的な視点を入れながら行ってきた子どもの社会性の発達に関する研究で見いだされてきたことについてご紹介させていただきます。

幼児は1歳にもなると、活発におもちゃで遊ぶ中で、ほかの子どもと激しく物を取り合う、といったことが増えてきます。やがて1歳半ごろから少し様子に変化が現れ、2歳代になると、いきなり相手のおもちゃを奪うことが減少し、だんだんと「貸して」と言ったり、「順番」と言ったり、まずはお互いに関係を調整するための「交渉」を始めるようになります。そして3歳にもなればいきなり奪うことは「いけないこと」であるということが大前提となり、それでもいきなり奪うのは相手をからかう場合だったり、あるいは意図的な攻撃やいじめであったりといった形になります。

ではなぜそういう変化が起こるのでしょうか。

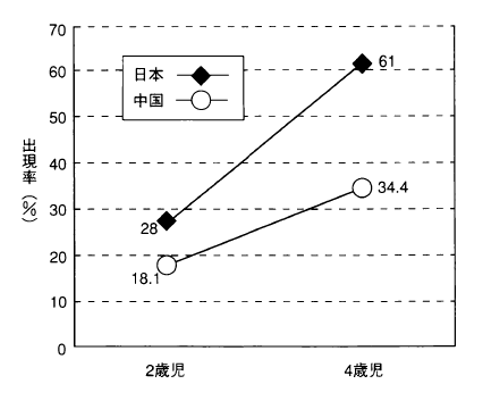

ここで同じ行動を中国の子どもと比較することでとても面白い現象が見えてきます。それは中国の子どもも2歳代になれば十分「交渉」する力を獲得し始め、実際にそれを行う場合もあるのですが、しかし見ていてすぐに日本との違いに気づけるくらいのレベルで、「いきなり相手の物をとる」という行動が多いのです。データをとってもこの段階ですでに明確な統計的な差が確認できます。簡単に言えば日本の子は「相手に断ってからそれを獲得しようとする」傾向が非常に強いのに対して、中国の子は「まず獲得しようとする」傾向が強いのです(山本1997,2004等)。

これだけを見ると、「日本の子どもは紳士的で平和な世界」なのに、「中国の子どもは乱暴で弱肉強食の世界」のように感じられるだろうと思います。でもそうではないのです。

これもデータで確認できるのですが、仮に弱肉強食で、強いものが有無を言わさず物を取る、という世界になっているのだとすれば、相手のものを獲得しようとするやりとりが発生した時には必ず強いものが獲得する、という形になるはずです。これはたとえばニホンザルとかチンパンジーでは群れの内部がそういう形で構造化されていて、その仕組みを順位制と言います。

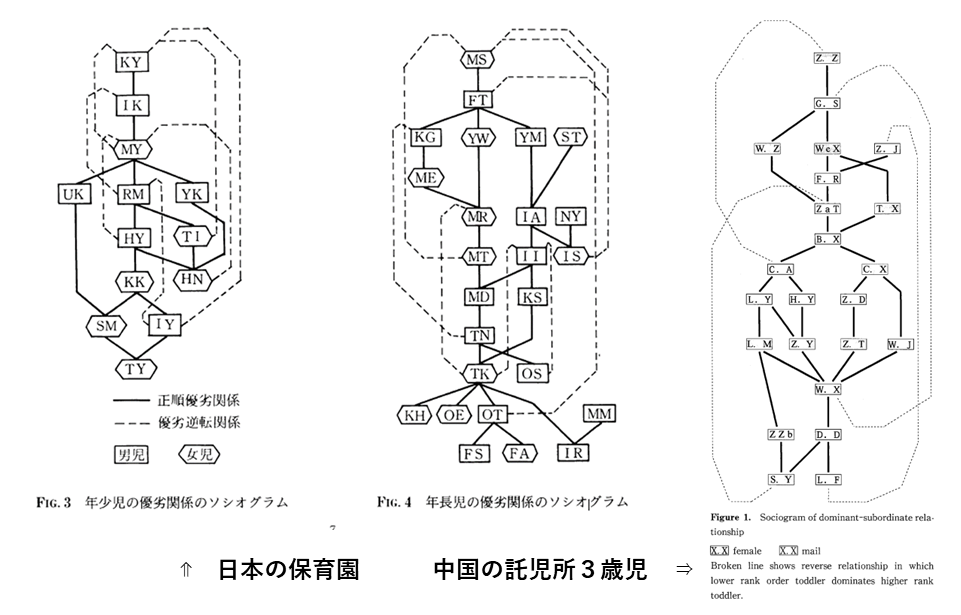

ところが、日本の子どもも中国の子どもも、その集団内部でそういう「強いものが必ず取る」といった関係が確認できないのです。その時々でAさんが獲得したりBさんが獲得したり、それが逆転したりと安定しません(山本1991、1997,2006他)。下の図9は日本の保育園と中国の託児所(保育園に相当)で採ったデータに基づき、子ども同士の間で物を相手より獲得できた回数の多い順に上から並べてみたものですが、どう工夫して実線の順に並べても、どうしても下の方の子どもが上の子どもより多く獲得する例(点線で表示)がなくなりません。

たとえば日本の例では、その中でも比較的よく物を獲得した割合が高かった3歳の女の子MSは、クラスの中では泣き虫と見られている子でした。決して喧嘩に強い子ではありません。逆に喧嘩強くてみんなから一目置かれている子TNは、獲得する割合が比較的少ない、といった具合です。日本でも中国でも、その子の喧嘩強さやリーダーシップを保育園(中国では託児所)の先生に評価してもらってみましたが、それと物の獲得しやすさの間には相関がありませんでした。

5)文化差を生み出す「モデル」としての大人

一見不思議に思われるかもしれませんが、実はその秘密は簡単です。日本の子どもは「まず相手の意思を確認してから関係を調整する」のに対して、中国の子どもは「まず自分の意思を示してから関係を調整する」という、調整の仕方に違いがあるというだけで、いずれの場合も相手が拒絶した場合には力づくで奪うことはしなくなっていくのです。相手が先に占有したものの権利を認めるようになる、という意味でこの原則を私は「先占の尊重原則」と名付けています(山本, 1991)。3歳ぐらいにはこの原則は日中共に獲得されているということになり、そこには文化差がない。ところがどのようにそれを尊重するか、という関係調整の仕組みが異なるのです。

ではなぜそのような調整法の違いが生まれるのでしょうか。これは中国に行って中国の皆さんとある程度親しく生活を行えばすぐに気づけるだろうと思います。中国の大人の人たちは、親しい関係の場合日本と比べて圧倒的に「お互いに断らずに相手のものを使う」傾向が強いのです。というより、それが当たり前で、いちいち断るのは、むしろ冷たい人間関係と見なされかねません。

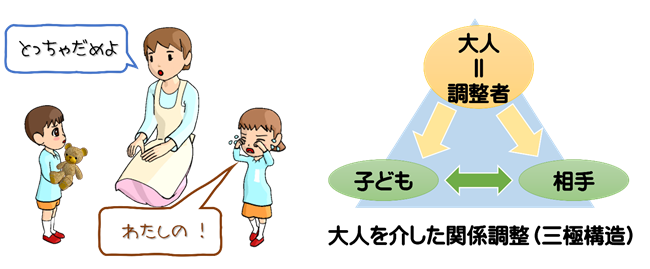

大人の物をめぐる関係調整のスタイルがそのように違うとすれば、それが子どもに対して及ぼす影響は明らかで、実際1歳児保育の場で観察をしていればそのことはすぐに確認できます。日本の場合は物をめぐるトラブルがあれば、保育者が割とすぐに介入し、「貸してって言ってごらん」とか「順番、順番」などと声をかけて関係調整を促します。発達の問題として見れば、1歳半ごろになると子どもは他の子とのやりとりに介入してくる大人の存在に注目をし始め、その介入を受け入れ始め、やがて2歳過ぎからはその大人の介入方法を取り入れて、今度は自分たちで子ども同士で関係調整を行うようになるのです(山本, 1997, 2000)。

中国の場合は、いきなり相手のものに手を出してもそんな風に「まず相手の意図を確認して」といったスタイルを子どもに要求することがまず見られませんでした。もちろんトラブルに発展する場合は対処するのですが、その時は「相手の意図や気持ちを理解する」関わりよりも「こういう場合はこういう原則で対処するのが正しいのだ」という「正しい対処法」を教えるのが普通で、よい対応と考えられています。

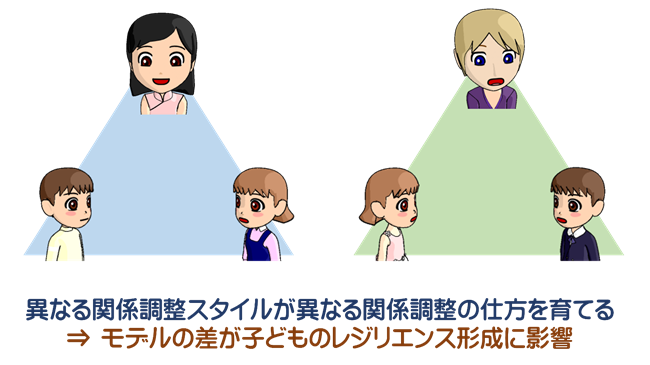

ということで、すでにお分かりいただけたかと思いますが、子どもの関係調整法に文化差が現れるのは、大人の関係調整法に基づく介入を子どもたちが取り入れたからと考えられるのです。つまり、ここで大人は関係調整の仕方について、子どもに対して「モデル」を提示する役割をしていることになります。そしてそのモデルが文化的に異なっていれば、子どもの行動にも文化性が獲得されることになります注6。

こういう関係調整法の文化的な特徴とそれにかかわる育児観・教育観などの文化差についてはこれまで日中韓越でお金(お小遣い)の獲得の仕方や使い方の文化的な意味づけについてのさまざまな比較研究を行ったり(Oh, S., Pian, C., Yamamoto, T., Takahashi, N., Sato, T., Taleo, K., Choi, S., & Kim, S. 2005, Yamamoto, T & Takahashi, N. 2007, Yamamoto, T., Takahashi, N., Sato, T., Takeo, K., Oh, S.-A., & Pian, C. 2012, 高橋登・山本登志哉(編)2016,Takahashi & Yamamoto 2019他。関連文献のリストはこちらからもご覧になれます)、友達関係のトラブルの解決方法について日中での性格の違いを検討(「友人間葛藤の文化的特徴に関する日中中学生の比較研究」PDF版はこちらから)したりしてきましたし、またこちらでも連載「読者参加型共同研究『日本、中国と韓国、何がどう違う?』」を行ってきました。いずれも子どもは大人のやり方や考え方を取り込みながら、その社会に特徴的な文化的関係調整法を成長過程の中で身に着けていくのです注7。文化の伝承はこのような形で成立することになります。

6)レジリエンスの形成に果たすモデルの役割

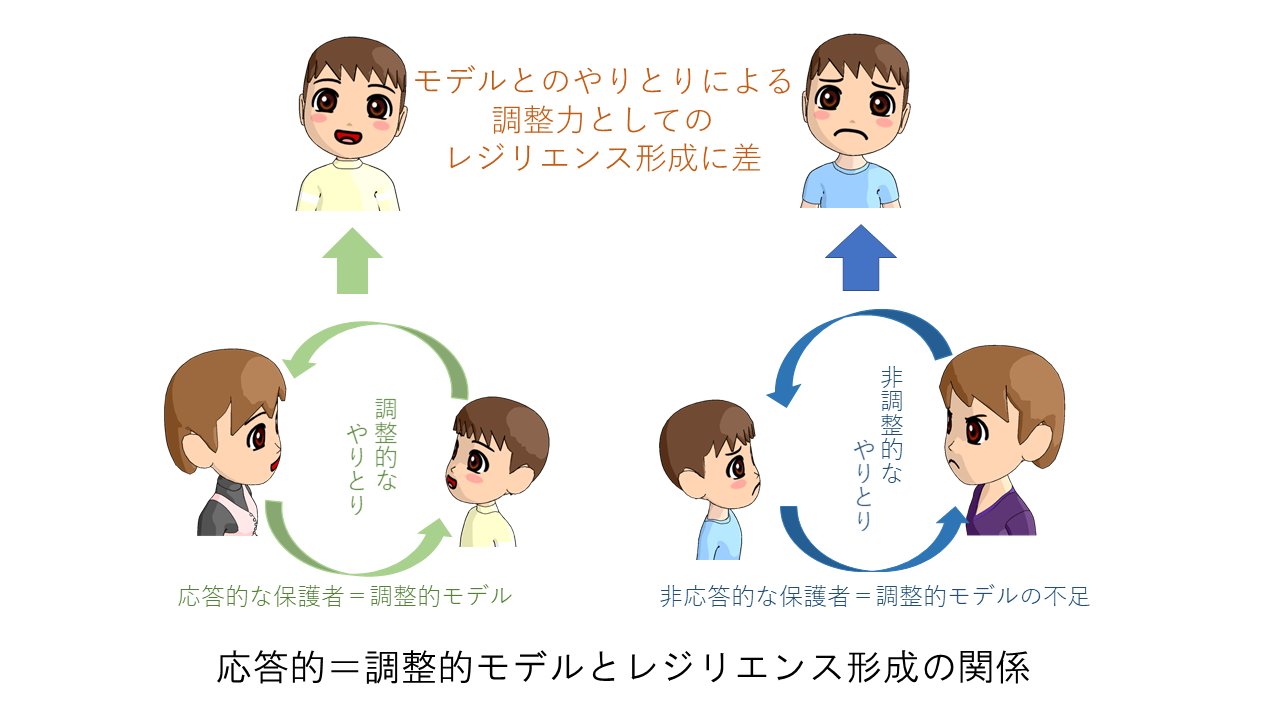

さて、以上の視点から改めてレジリエンスと母の応答的育児態度との比較的よい相関関係について考えてみると、次のように解釈できる可能性があることがわかるかと思います。

レジリエンスは困難な状況下でも自己の状態を復元できる力であり、それは自己と周囲の環境的な要因の関係をよりよく調整していく調整力がその実体なのだと考えてみました。だとすれば、その調整力がどのようにして子どもに育つのかが問題だということになります。

そして上に述べたように、この調整力は幼児期初期から大人をモデルとして獲得されていくというのが一つの基本形と考えられます。だとすると、そのモデルの質が子どもの調整力を左右する面が極めて大きいのだと言えることになります。

つまり、親自身が調整をあまり得意としていない場合、子どもは身近によい調整法のモデルをもてないので、その力が育ちにくく、逆に大人がそのよいモデルとなっている子どもはその力を育てやすいことになります。では、子どもにとっての調整法のモデルは具体的にはどのように親から示されるのかというと、その一番基本的な形は、子ども自身とのやりとりの中で、親がどのような調整の仕方で関わってくるかというところに現れるわけです。

応答的な姿勢が強いということは、子どもに対して調整的にかかわる姿勢が強いと考えることが出来そうです。したがってそのように「相手に合わせてしっかり応答してくれる」親に育てられると、子どもは「相手に応じて調整する」力が身についていくことになります注8。そうやって子どもの中に、困難な事態に出会ったときにもうまく調整して切り抜ける力、言い換えるとレジリエンスが育ちやすくなるのだと考えられるわけです。

7)7歳でレジリエンスにスキルが関係してくることの意味

以上でレジリエンスが母の応答的養育態度に結びつく理由について、一つの解釈の可能性を提起しました。次にもう一つのポイントである、7歳の段階で新たに「母親が子育てで力を入れていること」として社会情動的スキルやその他の多種多様なスキルが浮かび上がってくるということについて、少しだけ解釈を加えてみたいと思います。

5歳でも7歳でも同様に親子間の関係調整で親が応答的であることが重要な意味をもつようであったわけですが、7歳になるとそこに「社会情動的スキル」や「その他の多種多様なスキル」の問題が浮かび上がってくるのは、これはあくまで一つの可能性にすぎませんが、子どもが社会との間で関係調整をするときに「スキル」という、よりテクニカルな手法が重要な意味をもち始めているからだとも考えられそうです。

一般に発達は、赤ちゃんが「泣く」ことによって周囲に情動的に救いを求めることで自己の状態を調整しようとするのが、だんだん「ことば」を使って冷静に訴えて調整する方向に変化していくように、情動的な要素が強い調整の仕方の段階から、理性的な要素が強い段階へと移行していきます。この流れにそって解釈すると、親からの「スキルの伝授」は5歳の段階での関係調整より7歳の段階の方がより子どもの発達状態にあったものであり、また学校という「スキルを学ぶ」環境にも適合的である可能性があるわけです。

そのように見ると、今回のレジリエンスに関係が深い要素の現れ方はわりあいにわかりやすく、合理的であるようにも見えてきます。

8)レジリエンス形成の文化的多様性という課題

今回の調査は非常に多岐にわたる内容を含んでいて、多国間の比較も重要な要素となるので、さらにいろいろな角度から検討をしていくことで様々な知見が得られるものと思います。

しかしすでにかなりの紙幅を費やしてきましたので、ここではレジリエンスに関係する要素の文化差の可能性についてひとつの注目点を指摘するにとどめたいと思います。

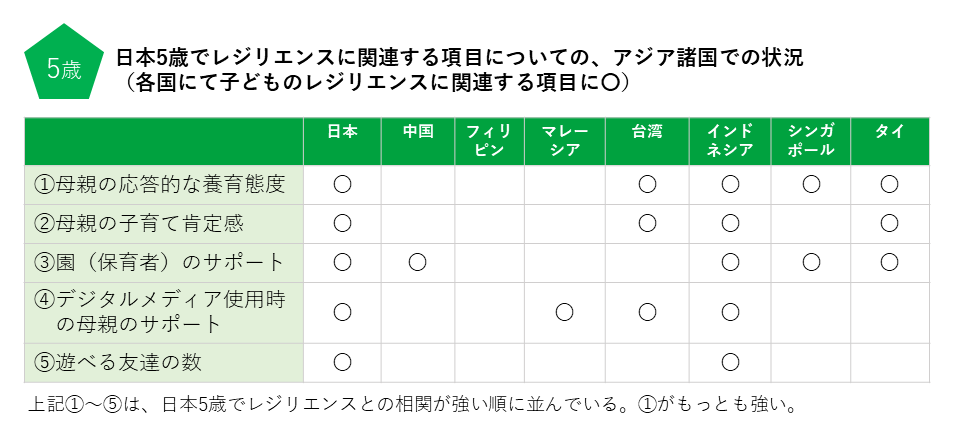

まず「CRN国際共同研究:子どもの生活に関するアジア8か国調査2021 結果報告」の「レジリエンスに関連する項目のアジア諸国での状況」に示された5歳児のデータには、「レジリエンスに関連する項目」が国・地域によってかなり異なっており、挙げられた5つの要素の中ですべてに関係がみられるのが日本とインドネシアのみで、フィリピンでは一つも見出されておらず、中国やマレーシアも一つにとどまるなど、かなりばらつきが多いことが確認されます。全ての国・地域で「レジリエンスの育成に効果的な要因」として認められる項目はひとつもありません。

この違いが意味することは何なのでしょうか。ここから「レジリエンスを育てる」という課題に対いて、どのような示唆が得られるのでしょうか。

すでにレジリエンスと母の応答的養育態度の関係について検討したことからもわかるように、どのような他者との関係調整の仕方がより積極的な「モデル」として社会の中に受け入れられ、また子どもにとって重要なものとなるかについては、そもそも文化差が大きく存在していることが明らかですので、日本でレジリエンスと積極的な関係にある要素がほかの文化でも同じような関係にあるということはあらかじめいうことができず、むしろそこに違いがある可能性に注意を払う必要があります。

言い換えると、「レジリエンスを高める要因」について、文化に依存しない普遍的な要因も存在することはおそらく間違いないでしょうが、同時にそれぞれの社会で伝統的・文化的に形成されてきた関係調整法の違いを考慮することなく、一般論でだけ「レジリエンスを高める要因」を想定することには限界がある、という点にも注目する必要が出てきそうに思えます。この点については注5でも少し関連する問題を説明してみましたが、ダイバーシティーを重視する今後の世界の中で、ウェルビーイングを考えるうえでも、この文化による意味の多様性の問題は避けて通れないこれからの課題ではないかと思えます。

- 注1:生命の本質的な働きに「個体維持」や「種の保存」があります。これはいろいろな変化の中でバランスが崩れかかってもそれを元に戻す働きがあることで可能になっています。生物学では身体内部の生理的状態の維持について「ホメオスタシス」の問題としても研究されましたが、この発想をシステム(シェマ)としての知能の構造に応用する形でその発達に関する研究を進めたのはピアジェです。ピアジェは各発達段階における同化・調節による均衡状態の達成と維持の在り方を分析していき、その最も安定した状態を論理数学的知能の構造に見ています。また、人と人とのやりとりによって成立する社会も、贈与や市場の取引による「交換」によって維持されていますが、「恩と恩返し」「恨みと報復」「商品と貨幣」といったやりとりの中で、やはりお互いの関係の中にあるバランス(均衡)を維持していくのがその基本です。個人の心的な働きは、生物学的な仕組みを基盤に、社会的な仕組みを可能とし、その中で生きていくように進化したシステムとして成り立っていると見ることができますが、レジリエンスは内外の影響で崩れることもある一定の心理状態に対し、そこから安定した状態に回復する力と考えれば、やはり生命の本質的な働きであり、その意味で「復元力」ということができるだろうと思います。

- 注2:私は育児・教育意識の文化差などについては強い関心をもって研究も行ってきましたが、子どもの幸福を測ると考えられているQOLやレジリエンスについては特に専門的に考えたこともなく、ここで用いられている個々の具体的な尺度がどの程度妥当で信頼性をもつものとして評価可能であるのか、またもう少し根本的なものとしてそもそもQOLやレジリエンスとは一体何なのか、ということについて先行研究などを踏まえてしっかり検討する力はありません。このため、たとえばレジリエンスについては「注1」に説明したようなごく大づかみな理解のレベルでの考察であり、妥当性や信頼性などに関する本格的な議論はまた別途それらを専門にされている方にお任せする形で進めさせていただくことをお許しください。

- 注3:動物はその動きを効率的に行うために、周囲の状況を刺激(感覚情報)として把握し、それに応じて即座に反応(行動)する仕組みを進化させてきていますが、神経系の発達とともに、刺激と反応の結びつきはそれまでの単純な反射の形からだんだんと間接化していき、刺激を情報として中枢神経系で処理する、という「状況についての判断」に基づいて行われるように進化しました。ここから知覚判断から思考にいたる「認知」の仕組みが発展していくわけですが、そういう刺激を主体的・能動的に扱う個体内での情報処理の仕組みは、外界の環境に関する外的な「認知」だけではなく、私たちの身体の状態という内的な環境状態を検知してそれを調整する内的な「認知」の二つの面で発達していっています。このレベルにまで進化した動物にとっては、外界の刺激はそういう個体の情報処理の仕組みに対応する形で意味づけられて受け止められることになり、したがってその仕組みの性質が異なれば、環境刺激の理解からそれへの反応の形が異なってきます。この視点から見れば、ウェルビーイングを考える際に、単純に外的環境面からの直接的な影響を考えるのではなく、それを受け止めて自らの行動を調整するレジリエンスなどの主体の側の仕組みを想定して事態を解釈することは欠かせないということになります。

- 注4:ただし各国・地域のレポートを見ると、台湾ではレジリエンスとQOLの相関が.177と、有意ではあるがかなり低いレベルになっているようで(台湾レポート内、図24)、その理由はよくわかりません。

- 注5:もちろん、もって生まれた特性(気質など)によって、環境の与える影響に質的な違いが生まれ、その特性に応じた環境設定が大事になるということは常にありうることです。たとえば発達障がい児にとって望ましい環境は定型発達児のそれとはかなり重要な質的な差がみられることがあります。私たちも自閉症児に関するこの問題を考えるためにも、「説明・解釈から調整・共生へ―対話的相互理解実践にむけた自閉症をめぐる現象学・当事者視点の理論的検討」という論文で理論的な整理を行いましたし、そのことを前提にした定型=自閉間の相互理解と関係調整のための実践的な工夫としては「逆SST」という新しいタイプの試みも現在渡辺忠温さん、大内雅登さんを中心に一般財団法人発達支援研究所で行われています。ただし今回のデータに関してはそのような差を要因として取り出す形にはなっていないため、その点については特に論じないこととします。

- 注6:ちなみに日本では「子ども中心」という幼児教育思想が強く、「子育ての書」(山住・中江, 1978)などを見てもその歴史的な根っこは非常に深く強いものであることが見て取れ、大人をモデルとするという話はあまり強調されませんが、歴史的に子どもに対して「正しいことを教える」ことの重要性を徹底して強調してきた中国社会では、今も教育の中で「モデル」の重要性が強調されています。このため、子どもたちの中に「モデルになる」生徒を育てて先生が子どもたちに対して顕揚するといった場面は珍しくなく、そういう形で特定の子どもをみんなに示すことに抵抗感が強い日本とはかなりはっきりした対比が見られます。そういう「モデルを示さない」先生の態度それ自体がモデルとして子どもに取り込まれるために、その子が大きくなった時にはやはり同じような教育スタイルをとることになります。

- 注7:大人の行動がモデルとなり、それを取り込みつつ子どもが発達していく、というのは、たとえば言語発達の中ではそもそも象徴能力の獲得に「模倣」が重要な意味をもっていること一つをとっても昔から注目されていることです。人が他者と「意味を共有する」という力を獲得できるのは、その基盤に「他者と同じものに注目できる」という「三項関係(あるいは共同注意)」の仕組みが成立すること、言葉を変えると間主観的な力が育つからですが、さらにそのように他者と同じものを見つめたりするということは、身体の動き(それが志向性を表す)が同期するという情動的・姿勢的共鳴関係がベースにあると考えられます。小林登先生が明らかにされたように、母子間でも赤ちゃんの泣き声によってお母さんの乳房で授乳の準備が始まるなど、お互いの身体はうまく同期しあって有機的にやり取りが成立するように人間は進化してきています。その延長上に、「相手をまねする」という行動が生まれるのであり、さらには「相手とのやりとりを通して、そのやりとりの原理を習得する」といった展開が生まれると考えられます。その原理に文化性があれば、そこで文化が伝承されていくことになる訳です。

- 注8:この問題は役割理論的な視点(廣松, 2010)から考えることも可能です。人が社会的に他者とのやりとりを行うとき、なんらかの役割を身にまとってその役割に応じた形で振る舞います。たとえばお店の店員さんという役割をもった人は物を売るという役割行動を行い、お客さんという役割をもった人は、物を買うという役割行動を行うことで、売買という社会的なやりとりが可能になります。さて、それまで店員さんを経験したことのない人でも、アルバイトや就職などで店員になることがあります。その際、その人は一から十まですべてを教わらなければ店員として振る舞えないわけではありません。すでに自分がお客さんという役割で店員のふるまいを経験し、そのふるまいを基本的には理解しているからです。言い換えると、自分のお客さんとしての振る舞い方は相手の店員さんとしての振る舞い方との間でうまくかみ合ったパズルのピースのような関係になっており、たとえばDNAの二重らせんがお互いにかみ合って相手のらせんを写し取っているような形で、お客さんの振る舞い方は店員さんの振る舞い方を写し取っているわけです。したがってお客さんが店員さんになるときは、この写し取ったふるまいを逆転させれば、それである程度、店員さんとして振る舞えるようになるわけです。人間の発達でもこういうことは常に起こっており、親に反発して大きくなった子どもが、今度は自分が親になると、やっぱり自分の親と同じような子育ての仕方をしたりするという現象が生まれます。この仕組みは人間にとってかなり普遍的なものであり、今回のデータもそこから解釈することも可能と考えられます。

参考文献

- Child Research Net.【CRN国際共同研究】 子どもの生活に関する アジア8か国調査2021 結果報告

- 廣松渉(2010) 役割理論の再構築のために. 岩波書店.

- Oh, S., Pian, C., Yamamoto, T., Takahashi, N., Sato, T., Taleo, K., Choi, S., & Kim, S.(2005)Money and the Life Worlds of children in Korea: Examining the Phenomenon of Ogori (Treating) from Cultural Psychological Perspectives. Maebashi Kyoai Gakuen College Journal Vol. 5, 73-88.

- 呉宣児・山本登志哉・片成男・高橋登・サトウタツヤ・竹尾和子(2006) 異文化理解における多声性の方法(マルチボイスメソッド)-子ども同士のおごり合い現象をどう見るかに焦点を当てて-共愛学園前橋国際大学論集 第6集, 91-102.

- Office of Quality of Life Measures https://www.kindl.org/english/information/

- OH,S., Yamamoto, T., Takahashi, N., Takeo, K., Sato, T. & Pian, C. (2009).How Does Culture Appear in Interview? ; Focus on Treating in Korea and Going Dutch in Japan. Maebashi Kyoai Gakuen College Journal, Vol 9,125-135.

- Pian, C., Yamamoto, T., Takahashi, N., Oh, S., Takeo, K.,& Sato, T. (2006)Understanding Children's Cognition about Pocket Money from Mutual-subjectivity Perspective, Memories of Osaka Kyoiku University Ser. Ⅳ, 55(1),109-127

- Pian, C. (2017) What happened in dialogical classes of intercultural understanding?: An analysis of exchanging classes between Chinese and Japanese university students, Integrative Psychological and Behavioral Science, 51(3) ,391-402,DOI: 10.1007/s12124-017-9393-7

- Resilience Research Centre. https://cyrm.resilienceresearch.org/

- 佐藤朝美・北野幸子・深見俊崇・ 星三和子・榊原洋一(2022)【日本】CRNA国際共同研究:アジア諸国にみる「ハッピー&レジリエントな子どもをどう育むか」 日本のカントリーレポート

https://www.blog.crn.or.jp/lab/10/33.html - 高橋登・山本登志哉(編)(2016) 子どもとお金:お小遣いの文化発達心理学 東大出版会(英訳版:Children and Money: Cultural Developmental Psychology of Pocket Money, IAP)

- Takahashi, N., Yamamoto, T., Takeo, K., Oh, S. A., Pian, C., & Sato, T. (2016).East Asian children and money as a cultural tool: Dialectically understanding different cultures. Japanese Psychological Research,58, 14-27.

- 山本登志哉(1991)幼児期に於ける『先占の尊重』原則の形成とその機能:所有の個体発生をめぐって. 教育心理学研究/39 巻 (1991) 2号 p.122-132

- 山本登志哉(1997) 嬰幼几"所有"行力及其圦知結拘的友展:日中跨文化比較研究(北京師範大学研究生院発展心理研究所 博士論文)

- 山本登志哉(2000)群れ始める子どもたち:自律的集団と三極構造. 岡本夏生・麻生武(編)年齢の心理学,103-142,ミネルヴァ書房

- 山本登志哉(2004) 文化のなかで子どもが育つということ. 無藤隆・麻生武(編)教育心理学,120-128,北大路書房

- 山本登志哉(2006) 中国の1歳児クラスにおける所有関係:ヒトの幼児集団は順位制に従うか,法と心理 , 5.1.91−98

- 山本登志哉(2013) 文化の本質的な曖昧さと実体性について:差の文化心理学の視点から文化を規定する 質的心理学研究 No.12 44-66

- 山本登志哉 (2015) 文化とは何か、どこにあるのか:対立と共生の心理学 新曜社

- Yamamoto, T.(2017) Cultural Psychology of Differences and EMS; a New Theoretical Framework for Understanding and Reconstructing Culture, Integrative Psychological and Behavioral Science, 51(3) ,pp345-358, DOI 10.1007/s12124-017-9388-4

- Yamamoto, T & Takahashi, N.(2007). Money as a cultural tool mediating personal relationships: Child development of exchange and possession. in Valsiner, J. & Rosa, A.(ed.)The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology. New York: Cambridge University Press.

- Yamamoto, T., Takahashi, N., Sato, T., Takeo, K., Oh, S.-A., & Pian, C. (2012). How can we study interactions mediated by money as a cultural tool: From the perspectives of 'cultural psychology of differences' as a dialogical method. In J. Valsiner (Ed.),The Oxford handbook of culture and Psychology(pp. 1056;1077). New York: Oxford University Press.

- Yamamoto, T. & Takahashi, N. (2018). Possessions and Money beyond Market Economy, in Rosa, A. & Valsiner, J. (eds.) The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology. 319-332, Cambridge, Cambridge University Press.

- 山本登志哉・渡辺忠温・大内雅登(印刷中),説明・解釈から調整・共生へ:対話的相互理解実践にむけた自閉症をめぐる現象学・当事者視点の理論的検討,質的心理学研究,No.22

- 山住正己・中江和恵(編)(1978)子育ての書1-3 平凡社東洋文庫

- 周念麗(2022) 【中国】コロナ禍における子どもたちの「心理的レジリエンス」と「主観的ウェルビーイング 」の現状と影響要因 ―中国大陸に住む5歳児に関する調査のデータ分析