■ 実施概要

日時:2022年10月26日(水)

場所:オンライン

主催:チャイルド・リサーチ・ネット(CRN)

■話題提供者

岐部 智恵子(お茶の水女子大学 全学教育システム改革推進本部 講師)

小川 淳子(CRN研究員)

■プログラム

- 企画趣旨(小川淳子)

- 開会挨拶(CRN所長 榊原 洋一)

- 第1部 講演 レジリエンス概論(岐部 智恵子)

質疑応答 - 第2部 CRNアジア8か国調査結果の概要報告(小川 淳子)

解釈と示唆

企画趣旨

小川:ベネッセ教育総合研究所が運営を支援するチャイルド・リサーチ・ネット(以下、CRN)では、コロナ禍のような困難な時代を生き抜いていく子どもをどのように育めばよいかを明らかにするために、2021年に日本を含むアジア8か国の研究者と、コロナ禍における子どものウェルビーイングとレジリエンスをテーマとした、国際共同研究「子どもの生活に関するアジア8か国調査2021」(以下、本調査)を実施しました。

その結果、コロナ禍での子どものウェルビーイングには、レジリエンスの育成が重要だと明らかになりました。その結果をプレスリリースで発表したところ、「レジリエンスの概念やメカニズムをさらに知りたい」という声を多数いただきました。

レジリエンスは、教育分野では近年使われるようになった言葉であり、その概念はまだ浸透していません。そこで、本勉強会の第1部では、お茶の水女子大学講師の岐部智恵子先生に、レジリエンスの概念を解説していただきます。第2部では、本調査の結果を紹介しながら、子どものレジリエンスの育成について考えていきたいと思います。

開会挨拶~レジリエンスについて学び、共通認識を~

榊原:子どもの発達を見る際には、様々な見方があります。例えば、読み書きなどの認知的スキル、感情のコントロール、他者との協働などの社会情動的スキルなどが挙げられます。

近年、コロナ禍や戦争など予測不能な時代を生き抜くために、社会情動的スキルの1つでもある、レジリエンスという言葉が、教育分野において注目されるようになりました。そこでCRNでは調査を行い、レジリエンスの育成についての研究を進めていますが、研究者の間でもその概念の定義は幅広く、一般の方には理解しにくい側面があるでしょう。そのような中、CRNとしての共通認識を持ちたいと考え、今回はレジリエンスに詳しい岐部智恵子先生にお話をしていただきたいと思います。今日の勉強会を私も大変楽しみにしておりました。充実した時間となることを期待しています。

第1部 レジリエンス勉強会―子どもたちの豊かなウェルビーイングのために―

1.講演発表者:岐部智恵子(お茶の水女子大学 全学教育システム改革推進本部 講師)

リスク下において、ポジティブな逸脱を見せる子どもに注目が集まる

近年、レジリエンスという言葉がよく聞かれるようになり、国内外の研究者によって様々な観点から研究が行われています。そこで今回のレジリエンス勉強会では、「子どもたちの豊かなウェルビーイングのために」という副題で、レジリエンスの概念について説明したいと思います。

まず、心理学領域におけるレジリエンス研究の経緯についてお話しします。レジリエンスは、1970年代、精神疾患の保護者や貧困、家庭内不和などのリスク下に生まれた子どものリスク要因を、いかに予防するかという研究の中で注目された概念です。例えば、アメリカの心理学者ノーマン・ガーメジー(N. Garmezy)は、精神疾患がある保護者の子どもが精神疾患を発症する割合は、そうでない子どもに比べ高いですが、予想に反してポジティブな逸脱を見せる子どもも一定数いることを明らかにしました(Garmezy,1974)。当時、レジリエンスという言葉はまだ使われていませんでしたが、そうした子どもは、「Invulnerable children(リスク下にあっても傷つかない子ども)」と表現され、注目され始めました。ほかにも同様の研究が行われ、「Invulnerable (不死身)」「Stress-resistance(ストレス耐性)」「Competence(適応能力)」「Vulnerable but Invincible (脆弱だが無敵)」といった言葉でも形容されました。

レジリエンスという言葉を最初に用いたのは、ハワイのカウアイ島で長期縦断研究を行ったアメリカの発達心理学者であるエミー・ワーナー(E. Werner) と ルース・スミス(R. Smith)だと言われています。2人は、1955年にカウアイ島で生まれた約700人の子どもを、30年以上に渡って追跡調査しました(Werner & Smith, 1982)。調査対象者には、精神疾患の保護者、家庭不和、不安定な家庭環境など、様々なリスク下で育った子どもが含まれており、そのうち3分の2の子どもは不適応行動をとったり、反社会的傾向であったりしましたが、残りの3分の1の子どもは良好な発達、適応を遂げたことがわかりました。それらの子どもを、「Resilient Children(レジリエンスのある子ども)」と表現したのです(図1)。

その後、アメリカの発達心理学者アン・マステン(A. Masten)、カリン・ベスト(Karin M. Best)、ガーメジーにより、「レジリエンスとは、逆境や脅威的な経験にもかかわらず、よい適応を遂げるプロセス、能力、または結果である」と定義されました(Masten, Best, & Garmezy, 1990)。しかし、レジリエンスの研究は急に盛んに行われていったため、研究の初期段階で非常に幅広く定義がなされました。そのため、レジリエンスは研究者によって操作的定義が異なり、様々な立場から研究されています。

レジリエンスは、普通の養育の中で育成可能なスキル1980年代以降、レジリエントな発達を遂げる子どもに関連する要因は何かと、様々な研究が行われるようになりました。

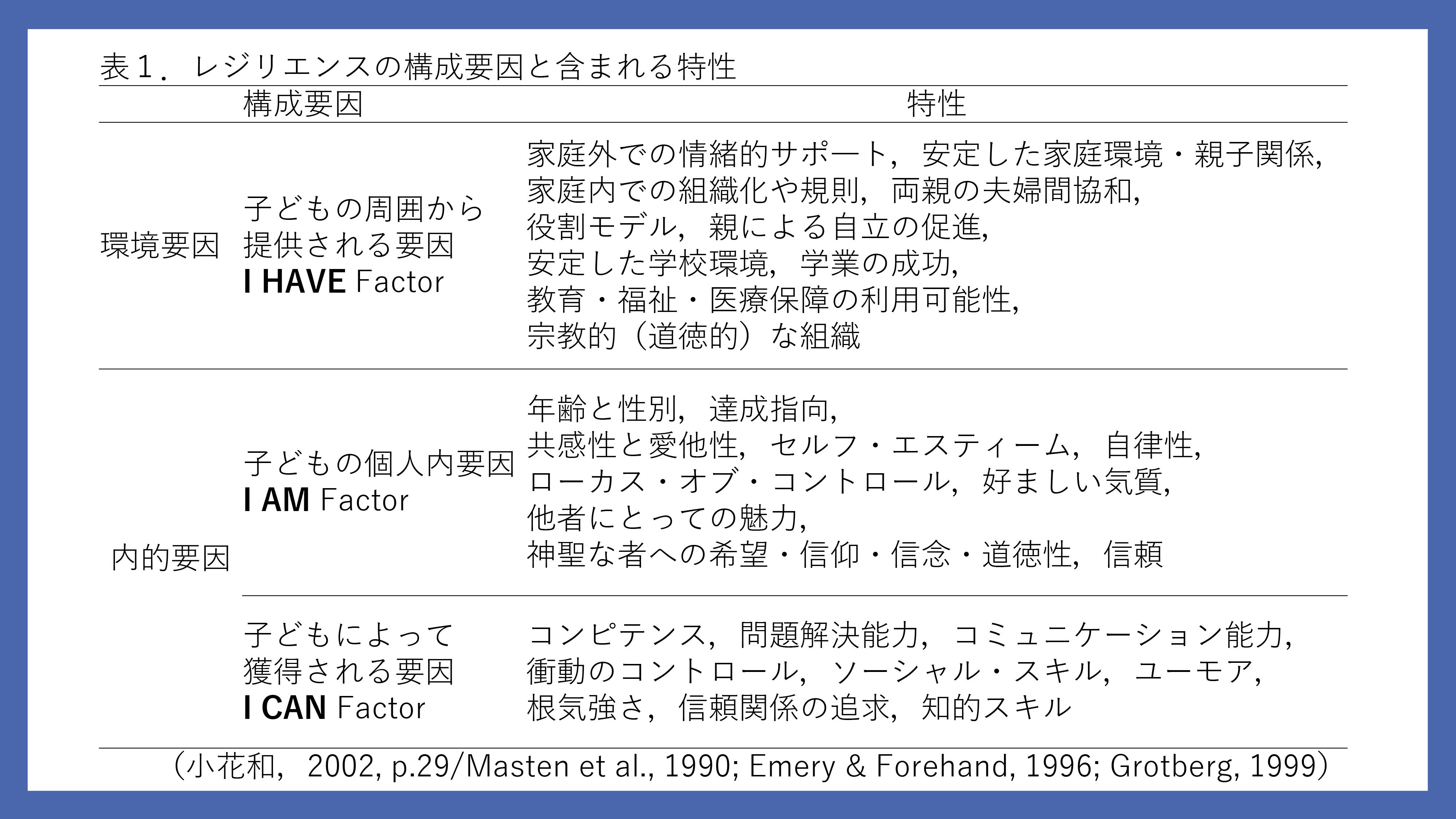

また、レジリエンスは、リスクがあって初めて顕在化が可能な概念のため、リスクをどのように捉えるかといった研究も行われました。リスクには、対人葛藤や受験ストレスなどの日常生活での困難もあれば、災害やパンデミックといった非日常的な困難もあるからです。加えて、レジリエンスのアウトカム指標に関する研究も進みました。そうした研究から、レジリエンスの構成要因には、主に環境要因と内的要因の2つがあることが明らかになりました(表1)。

初期の研究では、レジリエンスは「ポジティブな逸脱」とされていたため、IQが高い人など、特別な人がもっているものと考えられていました。しかし2001年、レジリエンス研究の第一人者マステンが論文「Ordinary Magic」(Masten,2000)を発表し、レジリエンスは、普通に養育や教育を行い、社会に適応する中で育まれるものであることを明らかにしました。

それ以降、様々な介入研究が行われるようになりました。最も有名なのは、マーティン・セリグマン(M. Seligman)らによる研究です(Seligman, 2002; Gillham et al., 2007)。様々なリスクがあった際に、認知行動療法を基板としたプログラムによってメンタルヘルス問題を予防できることなどを明らかにしました。それまで、逆境においてよい適応をする能力やプロセス、結果と定義されたレジリエンスですが、もう1つ、スキルとしての意味も含まれるようになったのです。

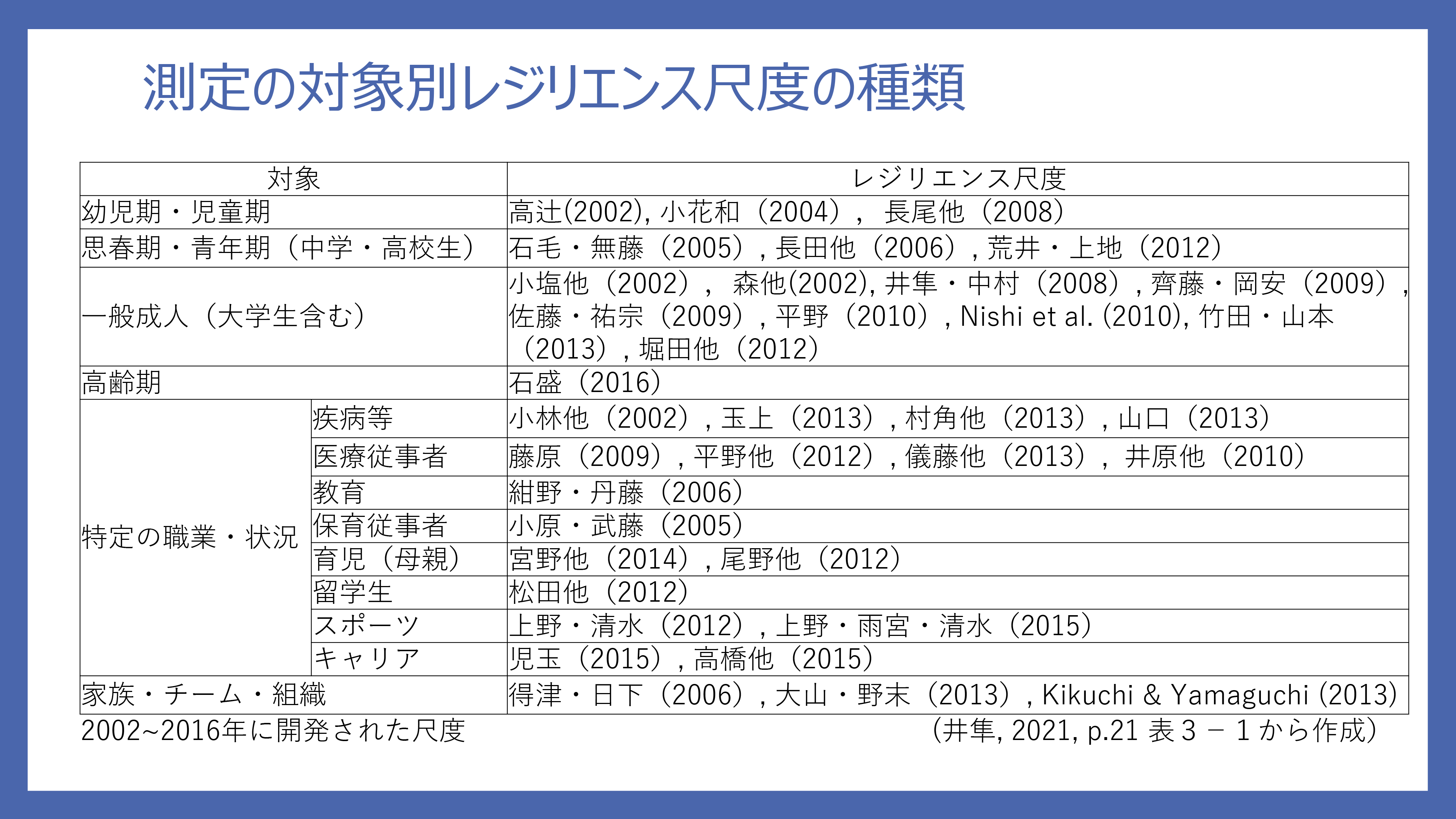

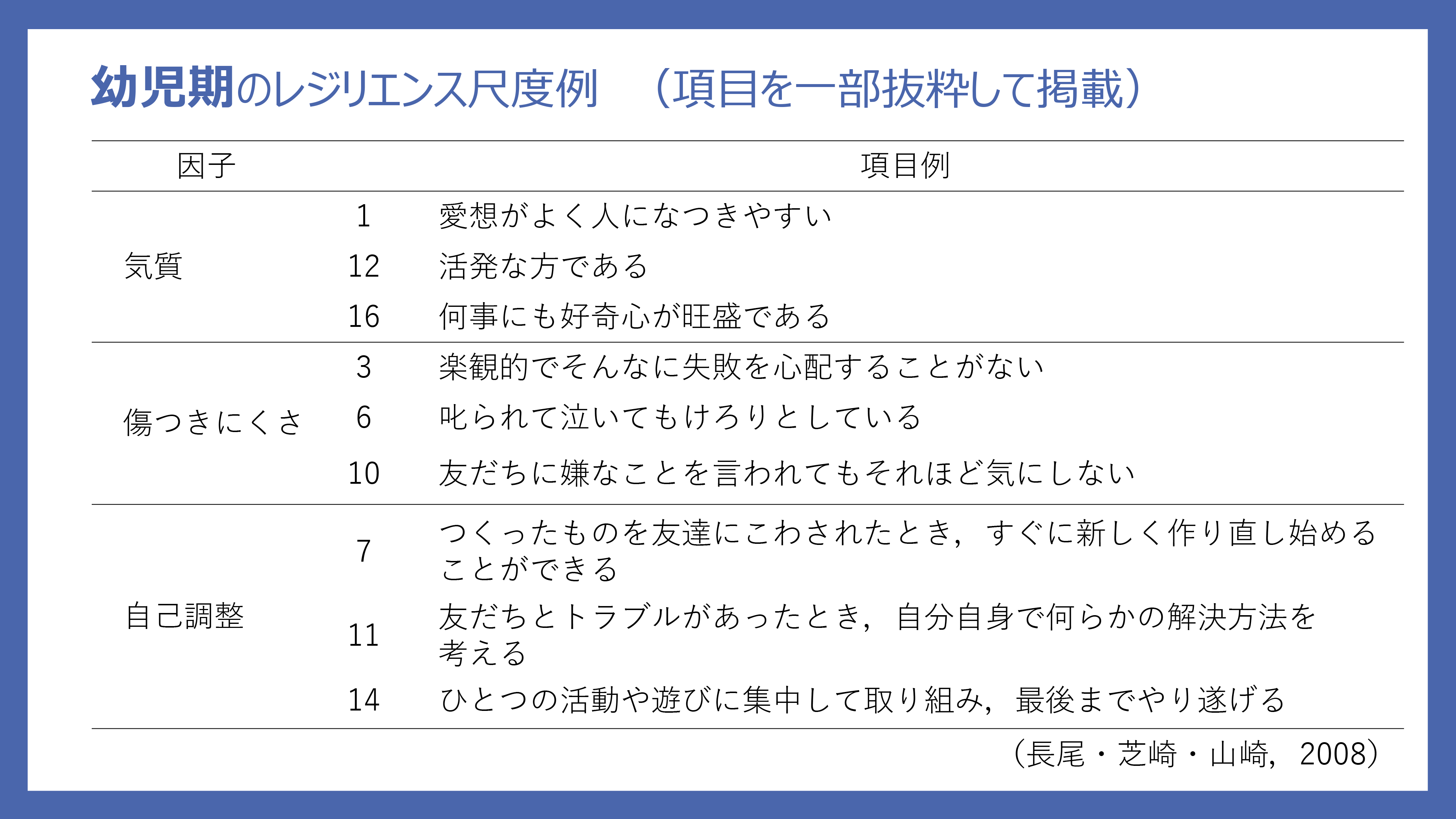

そのように介入研究が進むと、レジリエンスのアウトカムを測定する測定尺度に関する研究が盛んに行われるようになりました。現在、測定の対象者別に尺度が開発されています(表2)。例えば、幼児期のレジリエンス尺度の例は、下記のようになります(表3)。

レジリエンスの測定には、注意点があります。レジリエンス尺度得点は、レジリエンスに寄与する個人要因を測定することが多いため、回復や適応の姿を評価する場合は、ウェルビーイングやメンタルヘルス問題、個人の心理社会的機能状態と合わせて複数時点で評価することが望ましいという点です。また、測定結果は、他者との比較ではなく、個人内の変化に注目すべきでしょう。

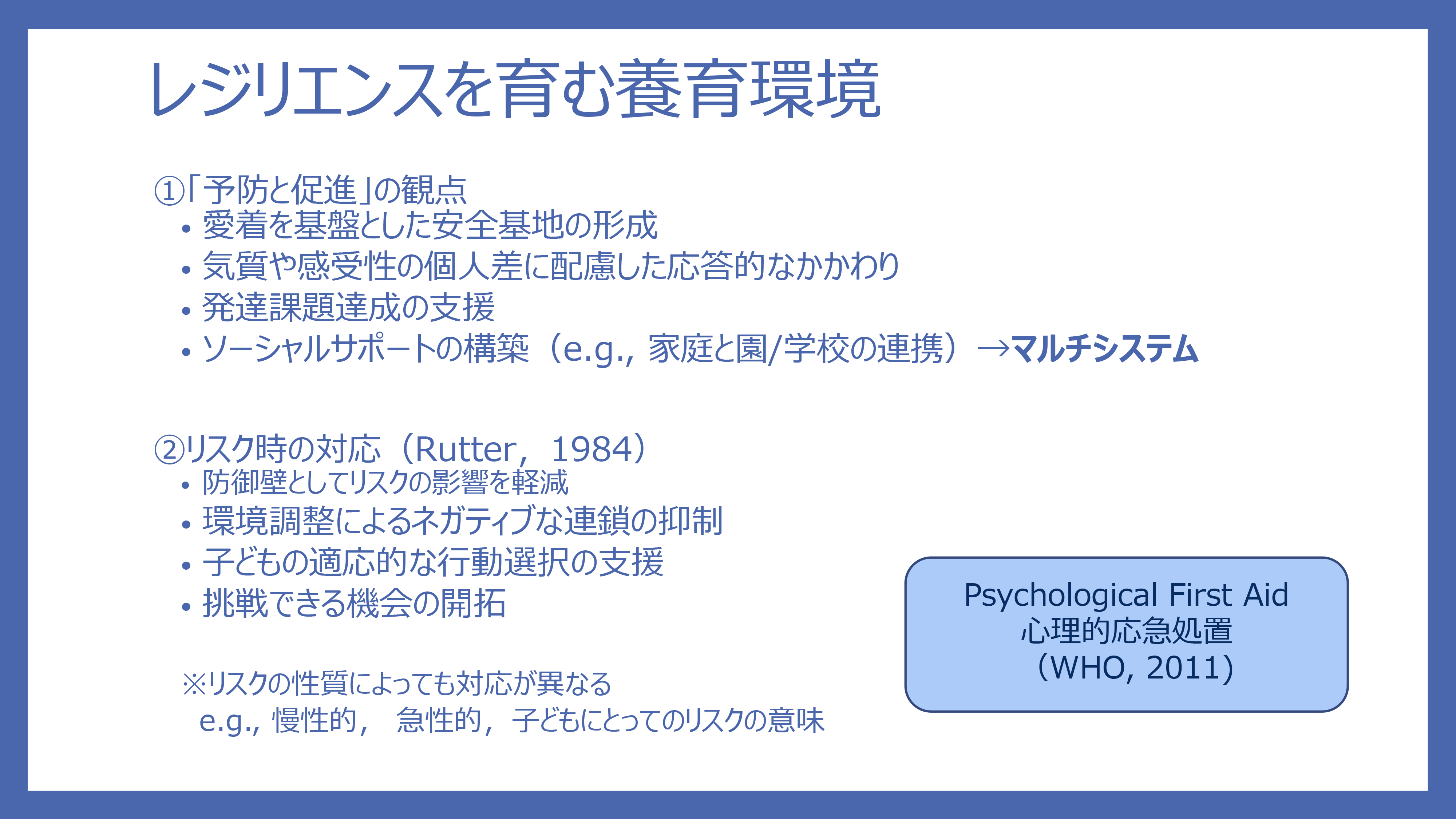

レジリエンスを育む養育環境として大切なのは、マステンの論文が示すように、特別なことをするのではなく、普通の子育てをしっかり行うことです。具体的には、愛着を基盤とした安全基地の形成、保護者が子どもの気質や感受性の個人差に配慮した応答的な関わりをすることが重要でしょう。また、ソーシャルサポートも大切です。家庭だけでなく、家庭が園や学校と連携するなど、子どもの育ちを社会全体でサポートするマルチシステムを構築するべきだと考えます。

また、リスク時の対応も考えておく必要があるでしょう。養育または教育環境が、防御壁としてリスクを軽減することが明らかになっているからです。加えて、家庭や園において子どもに挑戦できる機会を与え、子どもが失敗しても再挑戦できる環境をつくることも大事だと言えます(図2)。

2.質疑応答

岐部先生の講演後、質疑応答が行われました。その一部をご紹介します。

質問:レジリエンスが高い子どもは、どのような子どもなのでしょうか?

岐部先生:レジリエンスの表れ方は、発達の段階、個人の気質や特性によって多様であると言えます。そのため、標準と比較したり、他の子と比較したりするよりも、個人がどのように発達したかに注目すべきです。また、レジリエンスには、領域固有性があることが明らかになっており、ある領域でレジリエンスが高くても、別の領域では葛藤や困難を経験する場合があります。

質問:保護者や教育関係者が、子どものレジリエンスを育むためにできることは、どのようなことでしょうか?

岐部先生:失敗経験を共有することだと思います。先行研究から、安全な環境の中で小さな失敗を繰り返すことが、その後のレジリエンスの育成に効果的であることがわかっています。日本では、失敗は悪いことだと捉えがちですが、海外の学校には、"FAIL DAY"という失敗を認め合う日があり、校内には「FAIL=First Attempt In Learning(失敗するというのは学ぶための第一歩)」というポスターが掲示され、失敗を認め合う風土が根付いています。日本においても、そうした雰囲気が家庭や教育現場で生まれるとよいと考えます。

第2部 CRNアジア8か国調査結果の概要報告

1. 「子どもの生活に関するアジア8か国調査2021」から見た子どものレジリエンスの育成発表者:小川 淳子(CRN研究員)

レジリエンスの育成には、保護者や園の関わりが重要

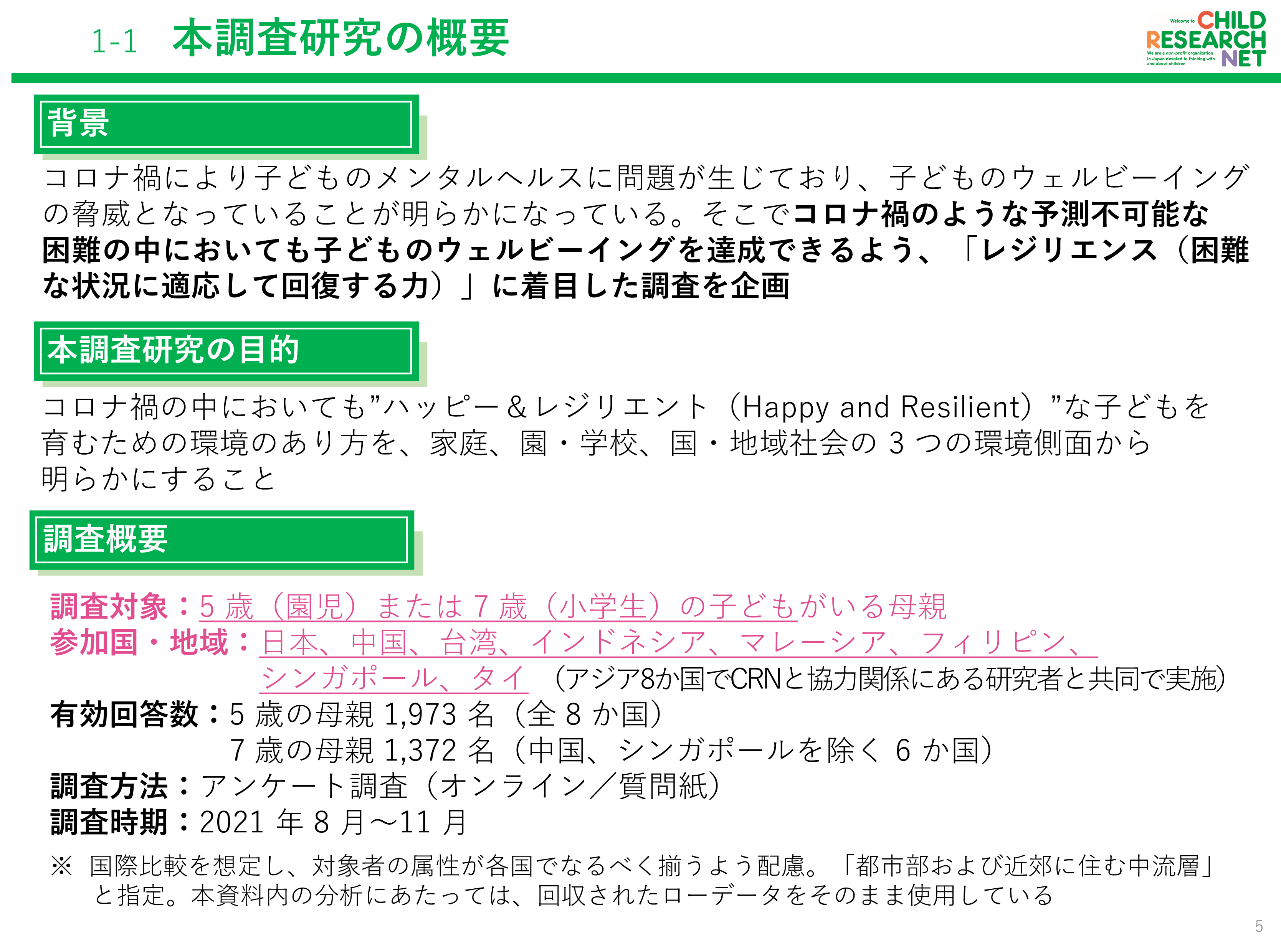

コロナ禍により子どものメンタルヘルスに問題が生じており、子どものウェルビーイングの脅威となっていることが明らかになっています。そこでCRNでは、コロナ禍のような予測不可能な困難の中においても子どものウェルビーイングを達成できるよう、レジリエンスに着目した調査を企画しました。本調査の目的は、コロナ禍の中においても"ハッピー&レジリエント"な子どもを育むための環境のあり方を、家庭、園・学校、国・地域社会の3つの環境側面から明らかにすることです。調査の方法や時期は下記のとおりです(図1)。

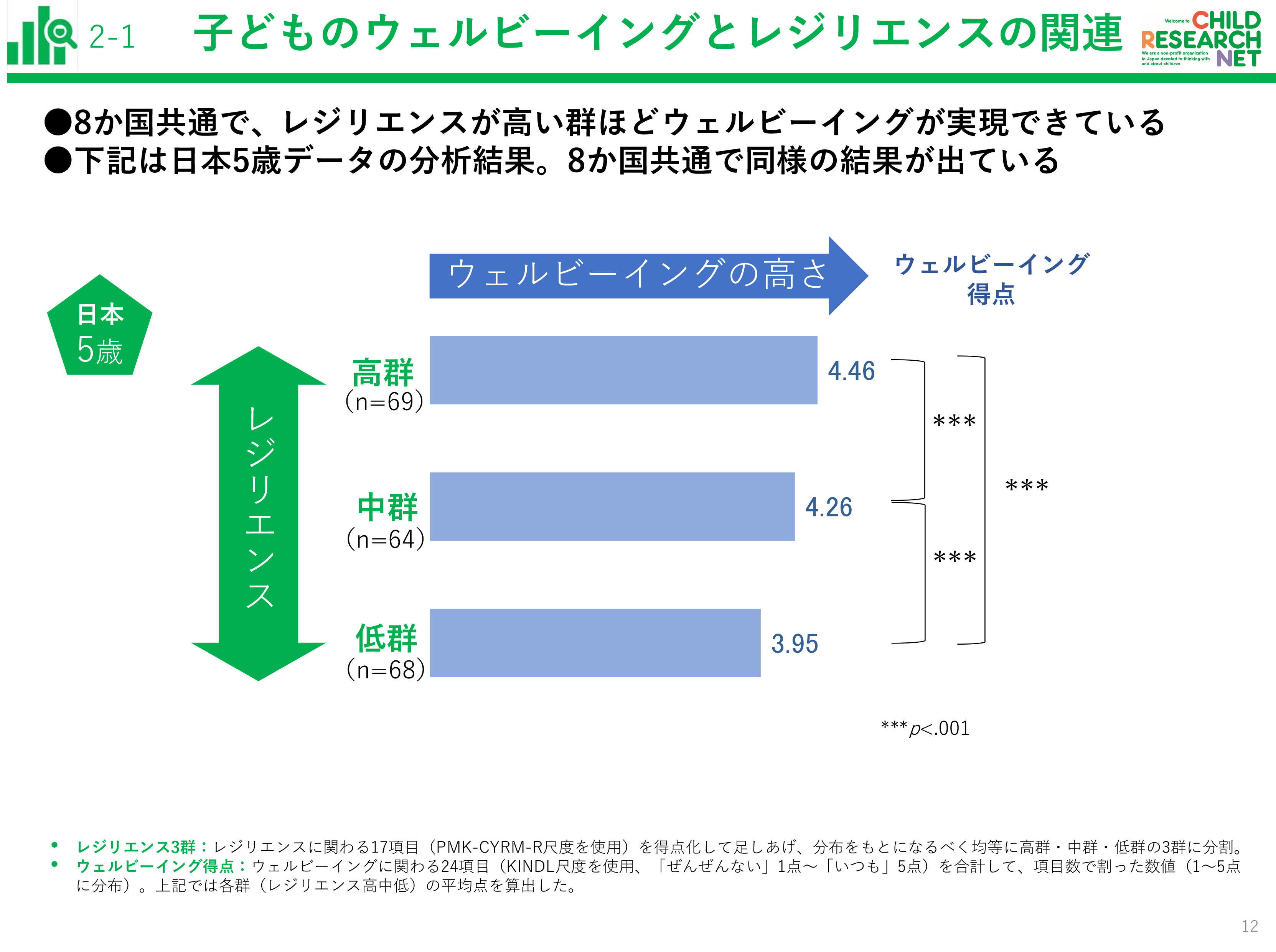

調査の結果、8か国共通で、レジリエンスが高い群ほど、ウェルビーイングが実現できていることがわかりました(図2)。

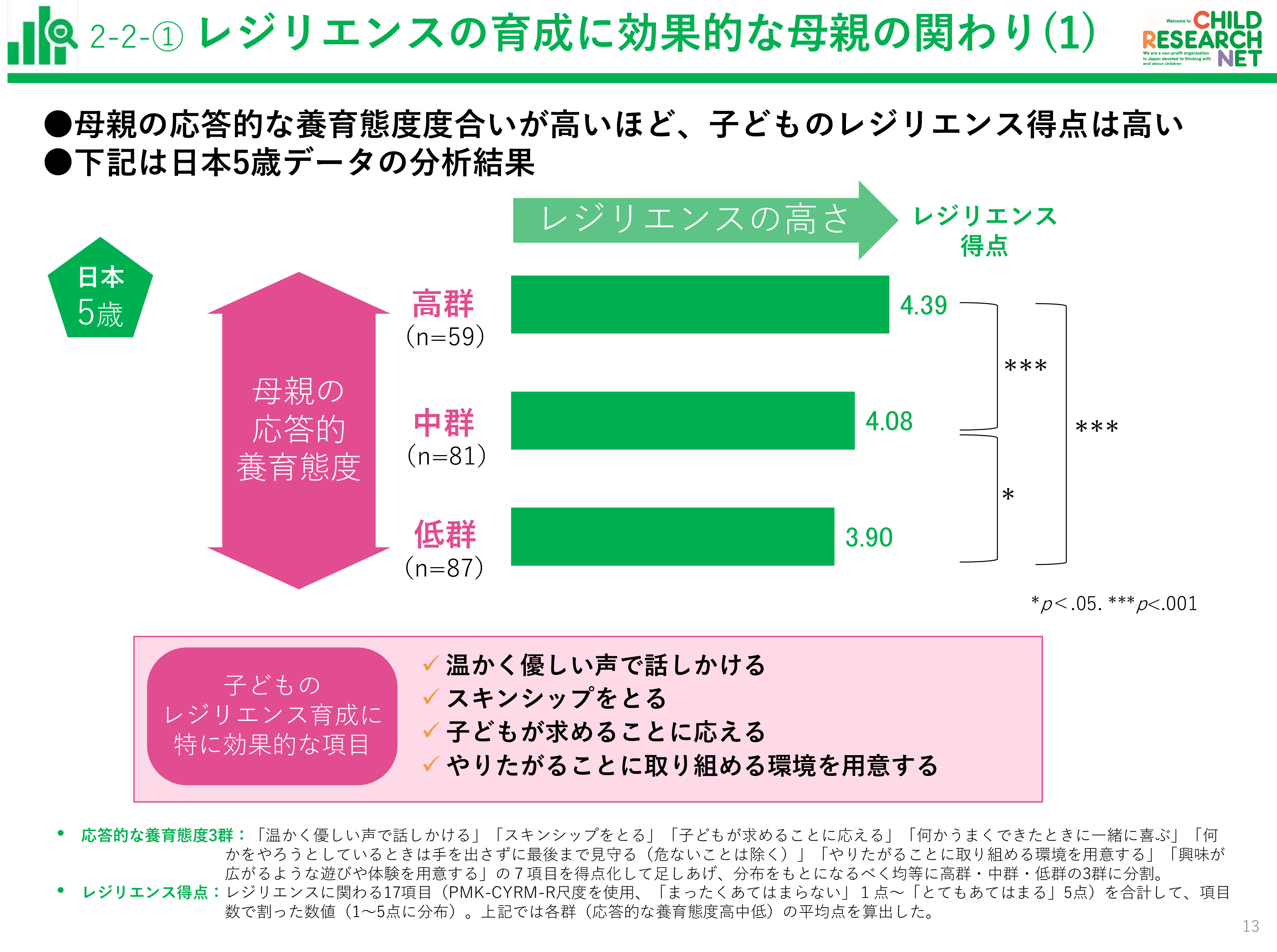

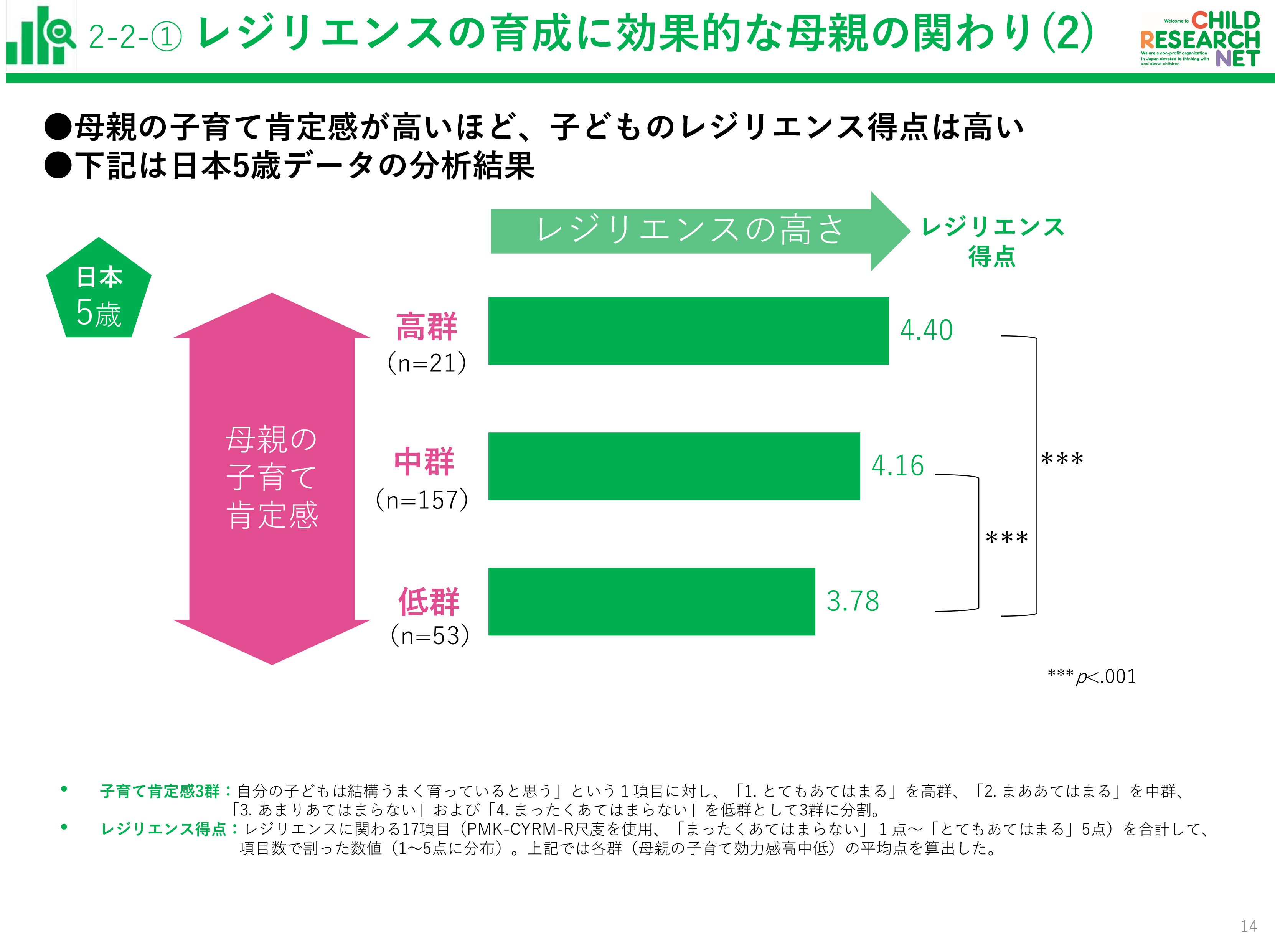

そして日本の調査結果から、子どものレジリエンスを育むためには、母親の関わりが重要であることが明らかになりました。具体的には下記3つの場合、子どものレジリエンス得点が高いことがわかりました。

①温かく優しい声で話しかける、スキンシップをとるなどの応答的な養育態度度合いが高いこと(図3)。②「自分の子どもは結構うまく育っていると思う」といった母親の子育て肯定感が高いこと(図4)。

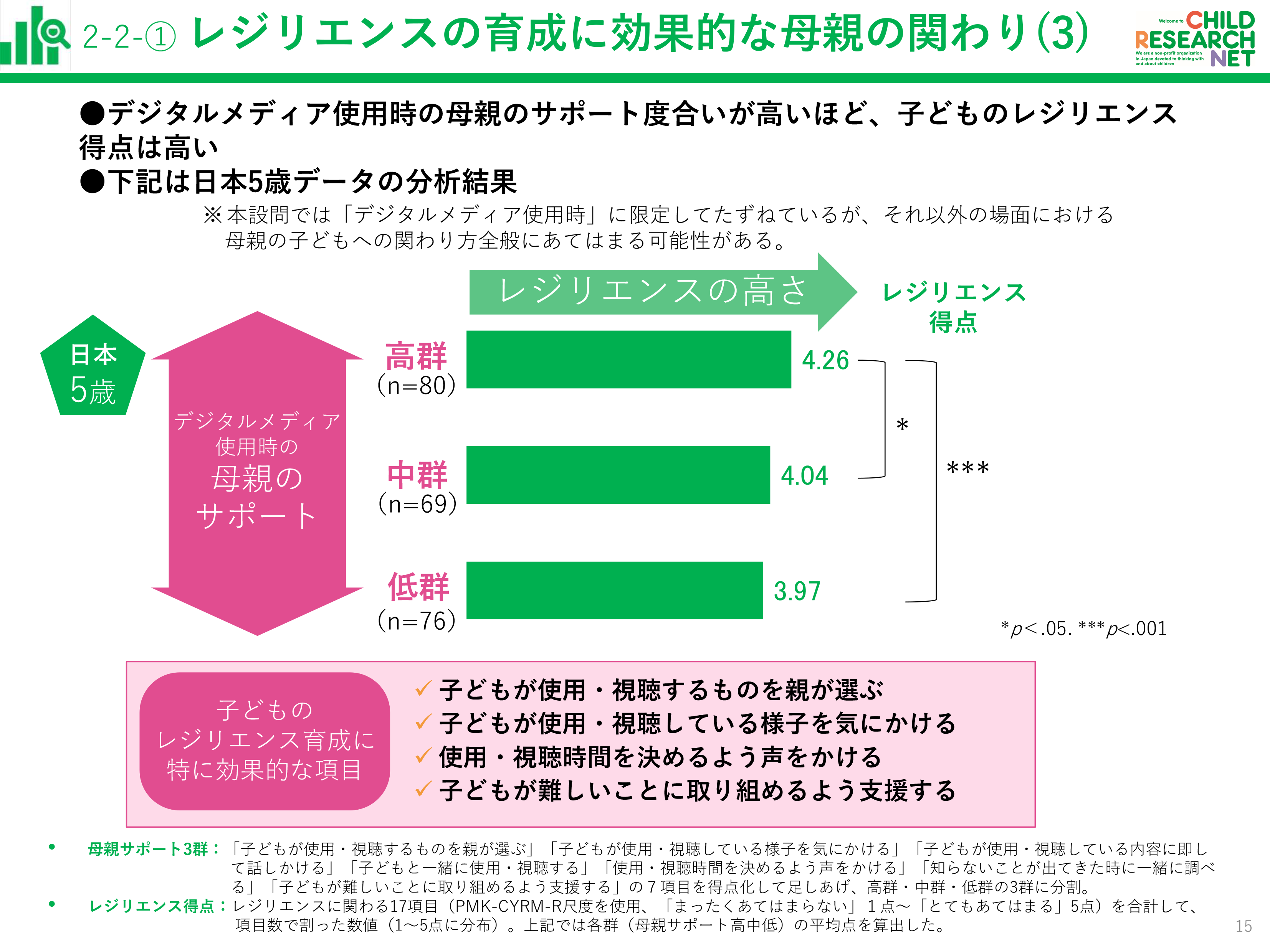

③子どもが使用・視聴するものを親が選ぶなど、デジタルメディア使用時の母親のサポート度合いが高いこと(図5)。

|

|

|

|

||

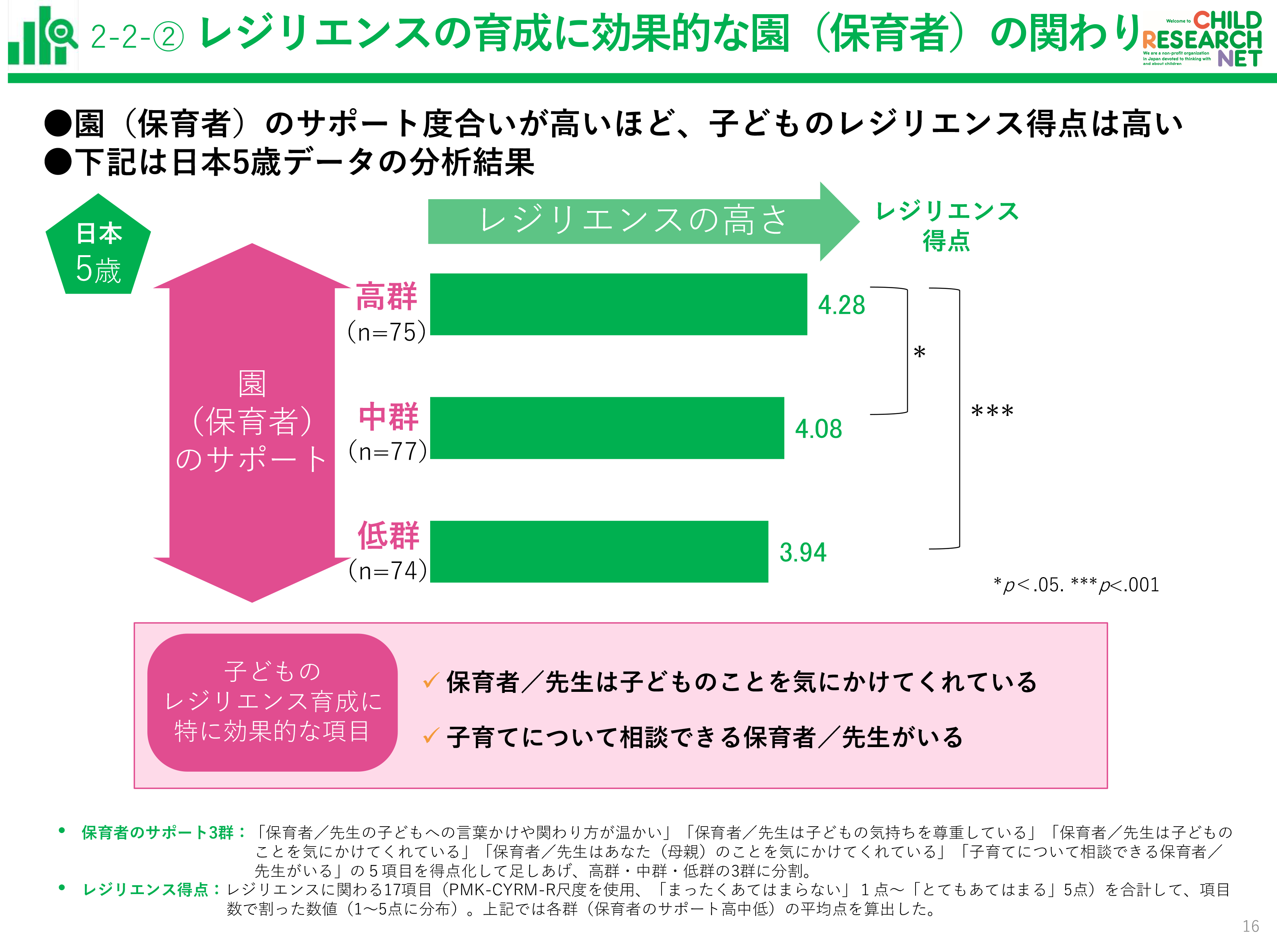

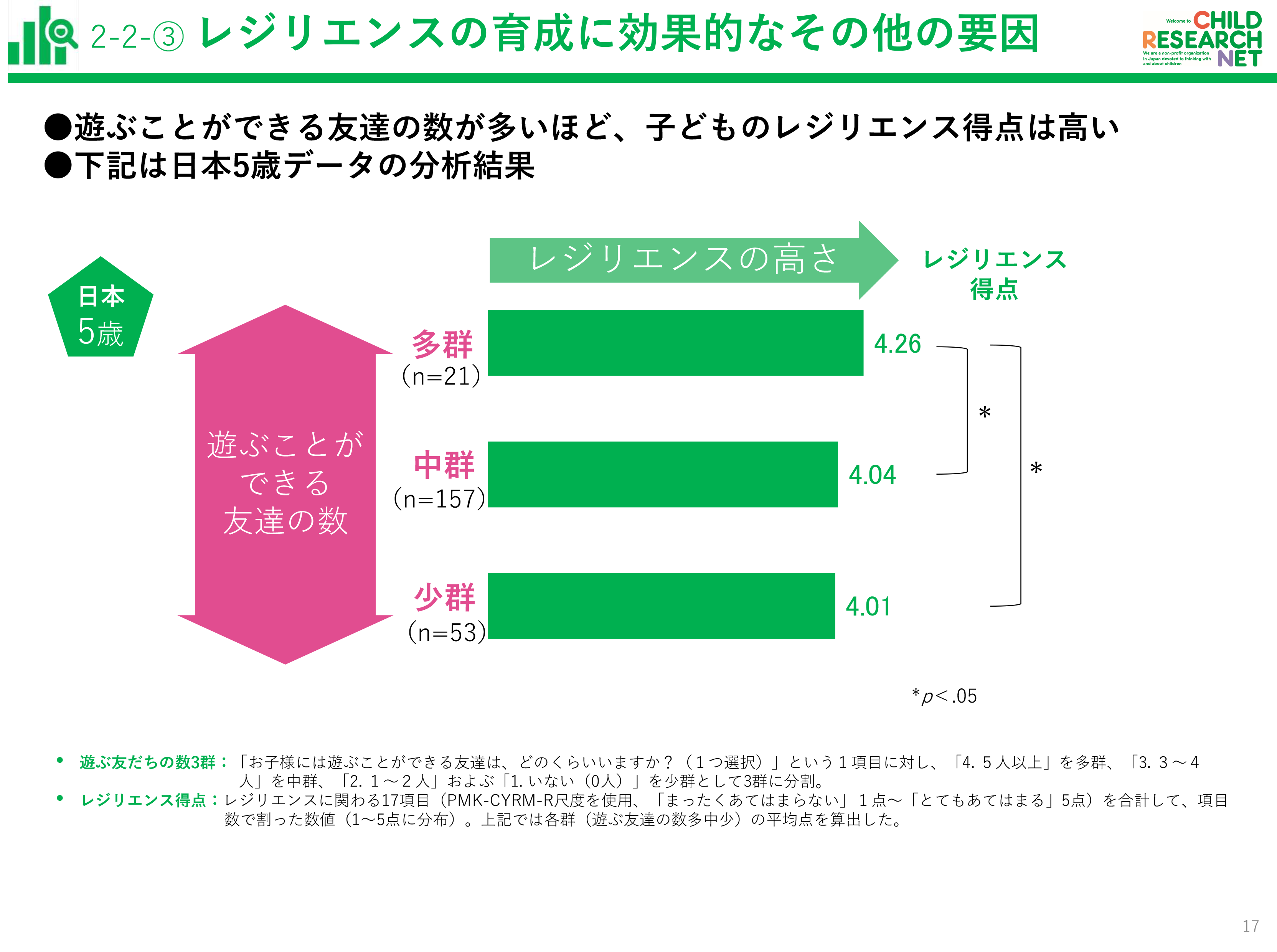

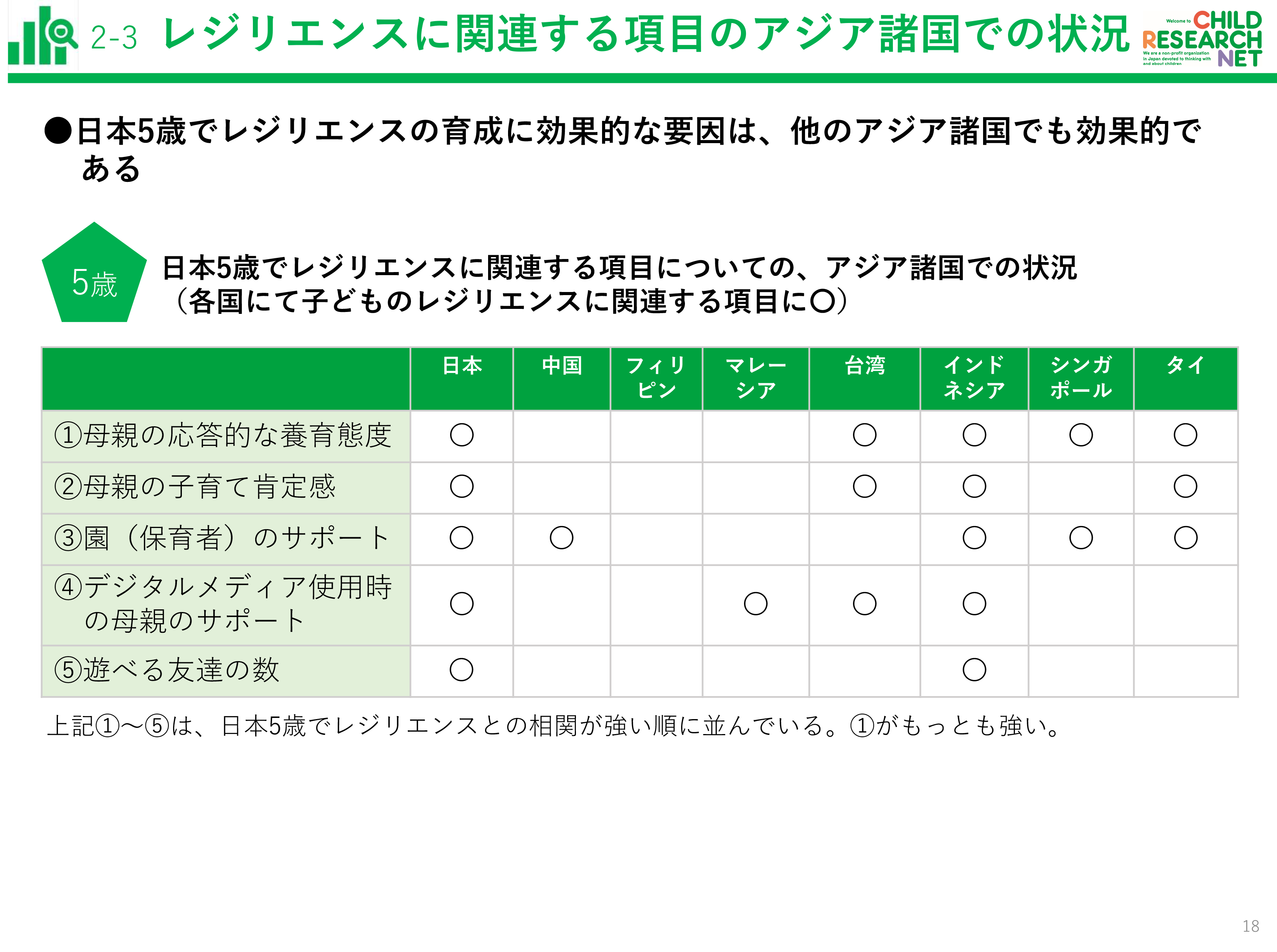

また、子どものレジリエンスの育成には、園や保育者のサポート度合いが高いこと(図6)、子どもが遊ぶことができる友だちの数が多いことが効果的な要因として挙げられています(図7)。そして、日本において、レジリエンスの育成に効果的な要因は、他のアジア諸国でも効果的であることが明らかになっています(図8)。

子どものレジリエンスを育むには、子どもにとって身近な存在である保護者と園が協力しながら支援することが重要でしょう。

|

|

|

|

||

2.岐部先生の解釈と示唆

子どもの成長を支援するマルチシステムの構築を

調査結果の報告後、小川研究員から岐部先生に質問が行われました。

小川:本調査結果をどのように解釈されますか。

岐部先生:今回の調査結果は、先ほど紹介したレジリエンスの先行研究の知見と整合性があると思いました。本調査では、母親が子どもに合わせて応答的に接することは、子どもの安定をもたらし、母親自身が園に相談できる体制が整っているほど、子どものレジリエンスが育まれていくことが明らかになりました。先行研究から、子どもの成長を支援するマルチシステムを構築する必要があると述べましたが、本調査結果からもそれが証明されたと捉えています。

小川:本調査結果から今後の研究への示唆をいただけますか。

岐部先生:今回の調査結果で、興味深かったのが、デジタルメディア使用時の母親のサポート度合いが高いほど、子どものレジリエンス得点が高いことです。ここでの母親のサポートとは、子どもが使用・視聴するものを選んだり、視聴時間を決めたりすることでした。ICTの普及により様々な情報を容易に入手可能になった今、子どもを無防備に情報にさらすのではなく、保護者が情報を取捨選択し、メディア利用の環境調整を行うことで、子どもによい影響を与えていることがわかります。そこで、保護者自身のデジタルメディア利用状況と保護者の子育て肯定感の関係の相関を調べると、さらに研究が深まるのではないかと思いました。

References:

- Emery, R. E., & Forehand, R. (1996). Parental divorce and children's well-being: A focus on resilience. In R. J. Haggerty, L. R. Sherrod, N. Garmezy, & M. Rutter (Eds.), Stress, risk, and resilience in children and adolescents: Processes, mechanisms, and interventions (pp. 64-99).

- Cambridge University Press. Garmezy N, Streitman S. (1974). Children at risk: the search for the antecedents of schizophrenia. Part I. Conceptual models and research methods. Schizophr Bull. 1974 Spring;(8):14-90. doi: 10.1093/schbul/1.8.14. PMID: 4619494.

- Grotberg, E. H. (1999) Tapping Your Inner Strength: How to Find the Resilience to Deal With Anything. New age Books.

- 井隼経子 (2021). レジリエンスの心理学, 第3章 レジリエンスの測定. 金子書房.

- Masten, A.S. (2001). Ordinary Magic. Resilience processes in development. American Psychologist. 2001 Mar;56(3):227-238. doi: 10.1037//0003-066x.56.3.227.

- Masten, A. S., Best, K. M., & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2(4), 425-444.

https://doi.org/10.1017/S0954579400005812 - 長尾 史英, 芝崎 美和, 山崎 晃 (2008). 幼児用レジリエンス尺度の作成. 幼年教育研究年報, 2008. Vol.30: 33-39.<.li>

- 小花和 Wright 尚子 (2002). 幼児期の心理的ストレスとレジリエンス. 日本生理人類学会誌 Vol. 7 (2002) 1: 29.

- Werner, E. & Smith, R. (1982). Vulnerable but Invincible: A Longitudinal Study of Resilient Children and Youth. McGraw-Hill.

- WHO. (2011) Psychological first aid: Guide for field workers 2.

岐部 智恵子(きべ・ちえこ)

岐部 智恵子(きべ・ちえこ) 小川 淳子(おがわ・じゅんこ)

小川 淳子(おがわ・じゅんこ)