「何か変だよ、日本の発達障害の医療」シリーズ *で日本の発達障害について、これまで愚痴といってもよいような感想を述べてきました。そろそろ言いたいことは尽きたかな、と思っていましたが、まだまだ尽きてはいませんでした。今回は「硬直した診断」というテーマで書きたいと思います。

2歳の時に他院で自閉症スペクトラム障害という診断書をもらっていた子どもが、セカンドオピニオンを求めて私の外来を受診されました。言葉の遅れやこだわりなどの症状があったための診断でした。ところが、その後言葉の発達が加速しこだわりもなくなり、幼稚園に就園する頃には、定型発達児と変わりなくなったために、自閉症スペクトラムという診断を改め、定型発達である旨の診断書を他院で求めたそうです。しかし「一度書いた診断名は変えられない」と医師から断られたというのです。お子さんを診察しましたが、自閉症スペクトラム障害を示唆するような行動特徴は確かに見られません。私は定型発達であるという診断書を出しました。

さて、ここまで読んでこられて皆さんはどのように思われるでしょうか。一般の方だけでなく、発達障害についての専門的知識のある方でも、自閉症という診断名を変えなかった医師の方が正しい、と思われるのではないかと推察します。

なぜなら、自閉症スペクトラムを含めた発達障害は、遺伝子が関与する生得的(生まれつきの)障害であり、基本的には治るものではない、というのが常識だからです。障害という言葉を嫌って、発達障害は「個性の凸凹」といった表現で説明する専門家がいますが、そこには「個性はその人に備わったものであり変わるものではない」という前提があるからです。

しかし私はそうした常識は、正しくないとほぼ確信しています。その理由はいくつかあります。発達障害には3つの異なる障害(自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害、学習障害)がありますので、混乱をさけるためにそれぞれの障害について述べます。

まず今回のきっかけとなった、自閉症スペクトラム障害についてです。私にセカンドオピニオンを求めてこられたこの子は、以前のブログに書いたような十分な診察や行動特徴の聴取を行わずにチェックリストだけで診断した過剰診断ではないと思います。では、どうして自閉症スペクトラム障害の症状が消えてしまったのでしょうか。自閉症スペクトラム障害は、社会性や情動のコントロールの障害です。生まれたばかりの赤ちゃんはたとえその子が大きくなって自閉症スペクトラム障害を発症するとしても、生まれたばかりでは診断できません。定型発達児に育ってゆく赤ちゃんも、自閉症スペクトラム障害を発症する赤ちゃんも、新生児にはもともと社会性や情動コントロールの能力が備わっていませんから区別できませんし、ましてや診断はできないのです。定型発達児は、脳の発達と環境との相互作用の中で、社会性や情動コントロールを発達させてゆきます。ところが、自閉症スペクトラムを発症する子どもは、それらが十分に育ってこないのです。その差が明らかになる幼児期に、両者の差が顕著になり診断がつくのです。

冒頭で述べた2歳の段階で自閉症スペクトラム障害の症状のあった子どもは、社会性や情動コントロールの発達はあるものの、その発達の速度が遅かった、と考えることができるのです。あとになって発達が追いついてきたのです。後になって自閉症の症状が消えたことはこのように論理的に説明できるのです。これが、私が自閉症スペクトラム障害(発達障害の一つ)は治らない、という常識が必ずしも正しくないと考える第一の理由です。

冒頭に紹介したのは、2歳時に他の医師が診断したケースですが、2~3歳時に私自身が典型的な自閉症スペクトラム障害と診断した子どもで、その後のフォローアップの結果、5歳の就学前には、自閉症スペクトラム障害の症状が全く消えてしまったケースの経験が3例あります。私自身、狐につままれたような気持ちでしたが、自閉症スペクトラム障害が「治る」ことがあることを確信するに至った経験です。

このような経験は私だけかと思っていましたが、最近強い味方を見つけました。それは、世界の自閉症研究の第一人者である英国のバロン=コーエン博士の自閉症とアスペルガー症候群の教科書 **の中の記載にありました。「後で診断名を取り消すことができるか?」(Can the diagnosis be removed later?)、という小見出しの記述の中に、「診断を受けた人が、その診断名を一生必要とするわけではありません」とちゃんと書いてありました。さらに、診断名はある時点での症状をもとにつけられるものであり、診断の根拠になった症状が軽快し、さほど困難を来さないようになった時点で、診断名は不要になる、と続きます。そして自閉症スペクトラム障害の中でも、軽度のアスペルガー症候群や高機能自閉症ではそのようなことがあり得る、と結んでいたのです。

では、なぜバロン=コーエン博士は、このように言い切ることができるのでしょうか。それは、自閉症という名称が、自閉症スペクトラム障害に変更されたことと深く関わっています。

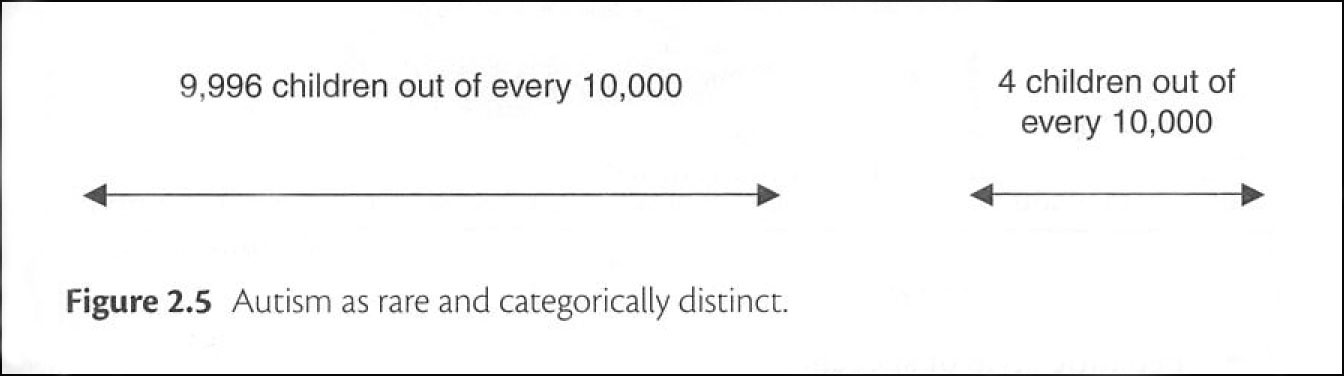

バロン=コーエン博士の本には、従来の自閉症の捉え方として、下のような図が示されています。

これは、まだ自閉症の罹病率が0.04%と言われていたころ、自閉症は健常と連続性のない独立した障害と思われていた頃の考え方です。自閉症と健常の間にギャップがあることにご注意ください。

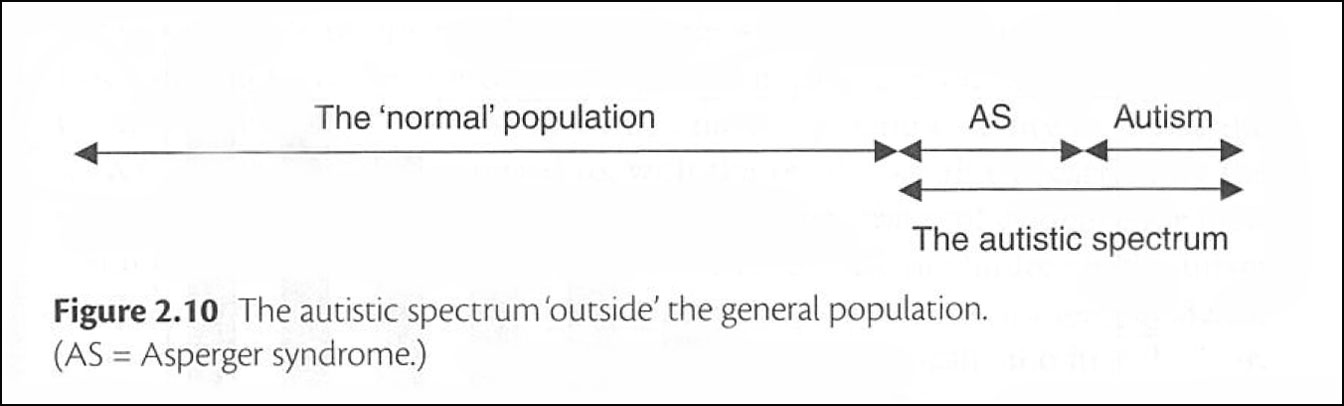

この図に続いて、現在の自閉症の考え方が次の図で示されています。

最初の図と一番違うところは、健常とアスペルガー症候群(AS)と自閉症が切れ目なく連続しているということです。そしてこの連続体のことを「自閉症スペクトラム」と呼んでいるのです。切れ目がなくなったことで、症状の軽快によっては、自閉症からアスペルガー症候群あるいはアスペルガー症候群から健常と診断が変化することがありうるのです。

私が本ブログのサブタイトルに「硬直した診断」と書いたのは、冒頭でご紹介した「診断書を書くのは一回きり」と言った医師が、従来の自閉症の捉え方に未だに拘泥していることを言いたかったからなのです。

注意欠陥多動性障害と学習障害については、次回に述べたいと思います。

さて、ここまで読んでこられて皆さんはどのように思われるでしょうか。一般の方だけでなく、発達障害についての専門的知識のある方でも、自閉症という診断名を変えなかった医師の方が正しい、と思われるのではないかと推察します。

なぜなら、自閉症スペクトラムを含めた発達障害は、遺伝子が関与する生得的(生まれつきの)障害であり、基本的には治るものではない、というのが常識だからです。障害という言葉を嫌って、発達障害は「個性の凸凹」といった表現で説明する専門家がいますが、そこには「個性はその人に備わったものであり変わるものではない」という前提があるからです。

しかし私はそうした常識は、正しくないとほぼ確信しています。その理由はいくつかあります。発達障害には3つの異なる障害(自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害、学習障害)がありますので、混乱をさけるためにそれぞれの障害について述べます。

まず今回のきっかけとなった、自閉症スペクトラム障害についてです。私にセカンドオピニオンを求めてこられたこの子は、以前のブログに書いたような十分な診察や行動特徴の聴取を行わずにチェックリストだけで診断した過剰診断ではないと思います。では、どうして自閉症スペクトラム障害の症状が消えてしまったのでしょうか。自閉症スペクトラム障害は、社会性や情動のコントロールの障害です。生まれたばかりの赤ちゃんはたとえその子が大きくなって自閉症スペクトラム障害を発症するとしても、生まれたばかりでは診断できません。定型発達児に育ってゆく赤ちゃんも、自閉症スペクトラム障害を発症する赤ちゃんも、新生児にはもともと社会性や情動コントロールの能力が備わっていませんから区別できませんし、ましてや診断はできないのです。定型発達児は、脳の発達と環境との相互作用の中で、社会性や情動コントロールを発達させてゆきます。ところが、自閉症スペクトラムを発症する子どもは、それらが十分に育ってこないのです。その差が明らかになる幼児期に、両者の差が顕著になり診断がつくのです。

冒頭で述べた2歳の段階で自閉症スペクトラム障害の症状のあった子どもは、社会性や情動コントロールの発達はあるものの、その発達の速度が遅かった、と考えることができるのです。あとになって発達が追いついてきたのです。後になって自閉症の症状が消えたことはこのように論理的に説明できるのです。これが、私が自閉症スペクトラム障害(発達障害の一つ)は治らない、という常識が必ずしも正しくないと考える第一の理由です。

冒頭に紹介したのは、2歳時に他の医師が診断したケースですが、2~3歳時に私自身が典型的な自閉症スペクトラム障害と診断した子どもで、その後のフォローアップの結果、5歳の就学前には、自閉症スペクトラム障害の症状が全く消えてしまったケースの経験が3例あります。私自身、狐につままれたような気持ちでしたが、自閉症スペクトラム障害が「治る」ことがあることを確信するに至った経験です。

このような経験は私だけかと思っていましたが、最近強い味方を見つけました。それは、世界の自閉症研究の第一人者である英国のバロン=コーエン博士の自閉症とアスペルガー症候群の教科書 **の中の記載にありました。「後で診断名を取り消すことができるか?」(Can the diagnosis be removed later?)、という小見出しの記述の中に、「診断を受けた人が、その診断名を一生必要とするわけではありません」とちゃんと書いてありました。さらに、診断名はある時点での症状をもとにつけられるものであり、診断の根拠になった症状が軽快し、さほど困難を来さないようになった時点で、診断名は不要になる、と続きます。そして自閉症スペクトラム障害の中でも、軽度のアスペルガー症候群や高機能自閉症ではそのようなことがあり得る、と結んでいたのです。

では、なぜバロン=コーエン博士は、このように言い切ることができるのでしょうか。それは、自閉症という名称が、自閉症スペクトラム障害に変更されたことと深く関わっています。

バロン=コーエン博士の本には、従来の自閉症の捉え方として、下のような図が示されています。

出典:Baron-Cohen, S.(2008) p.21

これは、まだ自閉症の罹病率が0.04%と言われていたころ、自閉症は健常と連続性のない独立した障害と思われていた頃の考え方です。自閉症と健常の間にギャップがあることにご注意ください。

この図に続いて、現在の自閉症の考え方が次の図で示されています。

出典:Baron-Cohen, S.(2008) p.25

最初の図と一番違うところは、健常とアスペルガー症候群(AS)と自閉症が切れ目なく連続しているということです。そしてこの連続体のことを「自閉症スペクトラム」と呼んでいるのです。切れ目がなくなったことで、症状の軽快によっては、自閉症からアスペルガー症候群あるいはアスペルガー症候群から健常と診断が変化することがありうるのです。

私が本ブログのサブタイトルに「硬直した診断」と書いたのは、冒頭でご紹介した「診断書を書くのは一回きり」と言った医師が、従来の自閉症の捉え方に未だに拘泥していることを言いたかったからなのです。

注意欠陥多動性障害と学習障害については、次回に述べたいと思います。

-

【引用文献】

* これまでの記事は下記をご参照ください。

-何か変だよ、日本の発達障害の医療 【前編】過剰検査

-何か変だよ、日本の発達障害の医療 【後編】過剰診断・治療

-何か変だよ、日本の発達障害の医療(3) 「発達障害」に関する大きな誤解

-何か変だよ、日本の発達障害の医療(4) 判断が早すぎる!

** Baron-Cohen, S., Autism and Asperger Syndrome, Oxford University Press, 2008.

-

このシリーズの他の記事は以下をご参照ください。

- 何か変だよ、日本の発達障害の医療(6) 教育機関の過敏反応?

- 何か変だよ、日本の発達障害の医療(7) 知能検査の氾濫 その1

- 何か変だよ、日本の発達障害の医療(8) スクリーニング陽性は診断ではない

- 何か変だよ、日本の発達障害の医療(9) 発達障害をめぐる不安には専門家にも責任がある

- 何か変だよ 日本の発達障害の医療(10) グレーゾーン、発達凸凹、発達障害もどき―曖昧ことばの氾濫!

- 何か変だよ、日本の発達障害の医療(11) 発達障害の診断書は永久不変ではない

筆者プロフィール

榊原 洋一 (さかきはら・よういち)

榊原 洋一 (さかきはら・よういち)医学博士。CRN所長。お茶の水女子大学名誉教授。ベネッセ教育総合研究所常任顧問。日本子ども学会理事長。専門は小児神経学、発達神経学特に注意欠陥多動性障害、アスペルガー症候群などの発達障害の臨床と脳科学。趣味は登山、音楽鑑賞、二男一女の父。

主な著書:「オムツをしたサル」(講談社)、「集中できない子どもたち」(小学館)、「多動性障害児」(講談社+α新書)、「アスペルガー症候群と学習障害」(講談社+α新書)、「ADHDの医学」(学研)、「はじめて出会う 育児の百科」(小学館)、「Dr.サカキハラのADHDの医学」(学研)、「子どもの脳の発達 臨界期・敏感期」(講談社+α新書)など。