新生児の時点から見られる情緒や行動の個人差

就学前期の子どもにおいて、「社会情動的スキルはどのように発達していくのか」「養育環境は社会情動的スキルの発達にどのような影響を及ぼすのか」という2つの問いについて、発達心理学の観点から見ていきます。

OECDの2015年の定義によると、社会情動的スキルとは、(a) 一貫した思考・感情・行動のパターンに現れるもの、(b) 学校教育や日々の学習によって発達するもの、(c) その人の社会・経済的成果に大きな影響を与えるものとされています。具体的には、目標を達成するための忍耐力や自己制御、他者と協働するための協調性や共感性、状況に合わせて情動を制御する力などが社会情動的スキルにあたります。

これらの中には、発達心理学や児童精神医学、小児科学、保育学で研究されてきた「パーソナリティ」と類似する概念が多く含まれています。そのため、社会情動的スキルをどのように伸ばしていくかを考える際には、発達心理学などの学問における伝統的な概念や知見が役立ちます。

パーソナリティの中でも、子どもの誕生直後から出現する情緒・行動の個人差を、発達心理学では「テンペラメント(気質)」と呼んでいます。子どもは、一人ひとり個性的なテンペラメントをもって生まれてきます。新生児の頃からすでに、情緒や行動に個人差がみられるのです。実際、新生児行動評価尺度(ブラゼルトン検査)というツールで生後3~4日の新生児を興奮性や鎮静性、運動のコントロール性などの6項目で測定すると、得点が一人ひとり異なります。つまり、テンペラメントは発達初期のパーソナリティとも言えるわけです。

検査の得点が高いからよく、低いから悪いということはなく、得点はその子の個性のプロフィールを表しています。大人は子ども一人ひとりの個性を尊重しつつ、子どもが環境に対して自分を調整できるよう支援していく必要があります。発達初期に大人が手厚いサポートを行うことによって、子どもは生まれもった個性を環境に適応させていく力を身につけていきます。この調整力が、まさに社会情動的スキルといえるのではないかと私は考えています。

4歳を過ぎた子どもは協調性が急激に伸びる

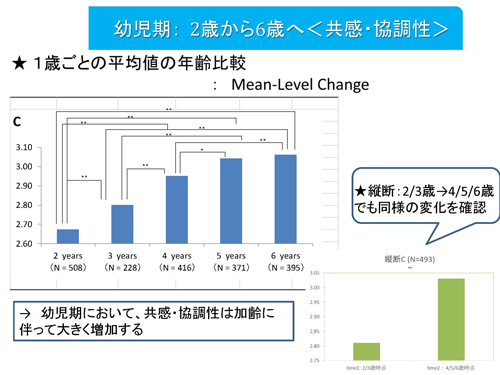

パーソナリティの研究を進めるにあたって、近年の心理学では、「7因子人格理論」に基づいた研究が活発に行われています。これは、「神経伝達物質の代謝や分泌における個人差がパーソナリティと関連性がある」という立場に立った、精神医学者のロバート・クロニンジャー氏が提唱するパーソナリティ理論です。新奇性追求(興奮しやすさや衝動性)・固執性(粘り強さ)といった気質4特性、自己志向性(目標に向けて努力する力)・協調性(他者の受容や協調・共感性)といった性格3特性からなる7因子に基づいた多数の項目により、個々の特性の加齢に伴う変化を測定しながらパーソナリティの発達の様相や関連要因について研究が展開されています。私も、クロニンジャー氏と協働でこの理論に基づいた測定ツールの日本語版を作成し、就学前の子どもを中心に測定を行いながらパーソナリティの研究を行っています。今回は、2~6歳までの子どもを測定した数値を基に行った、発達変化に関する研究結果を紹介します。

多数の測定項目の中で、2~6歳にかけて顕著な変化が観測されたのは、社会情動的スキルと深い関連のある協調性であり、4歳を過ぎたところで、得点が急激に伸びています。これは、発達心理学で「心の理論」といわれる現象が関係していると考えられ、子どもは4歳頃から「他者にも気持ちがある」ということが理解できるようになることが知られており、そのことによって共感・協調性が急速に高まることが分かっています(図1)。

また、衝動性は年齢が上がるにつれて下がっており、環境に合わせて自分をコントロールする力が、年齢を重ねるにつれて着実に伸びていくことを示しています。

同じ子どもたちの変化についても縦断的に測定を行いました。「2~3歳」と「4~6歳」という2時点で見ると、例えば、2~3歳の時点で衝動性の得点が集団の中で高い傾向にある子どもは、4~6歳の時点でも高いケースが多いということが分かりました。つまり、2~6歳における個人のパーソナリティは、ある程度安定していることになります。

図1

一卵性双生児でも、親のかかわり方によって発達に差が生じる

では、社会情動的スキルの基盤であるパーソナリティは、環境の影響をどの程度受けるのでしょうか。心理学の領域では、環境が子どもの発達にどうかかわってくるのかを明らかにするという目的から、双生児を対象とした「双生児研究法」が古くから行われています。ほぼ同一の遺伝子セットを持って生まれた一卵性双生児に違いが出てくるとすれば、環境の違いに原因があると考えられます。

また、環境といっても、一卵性双生児の2人が共有する「共有環境」と、それぞれが個々に体験する「非共有環境」の2種類があり、それぞれの環境がどのような影響となって現れるのかは、心理学者にとって関心の的です。遺伝と共有環境、非共有環境が子どもの発達に及ぼす影響を検証するため、世界では双生児を対象に様々な研究を行ってきました。現段階では、共有環境が学業成績に影響を与えることや、パーソナリティは遺伝と環境の影響を約50%ずつ受けることが明らかになっています。

非共有環境の中で、子どもの発達に影響を与えるとみられているのがペアレンティング(保護者の養育態度やかかわり方)です。274組の一卵性双生児を対象とした研究では、一卵性双生児の2人が2~3歳の時点で、母親が一方の子どもに、より温かく接した場合、パーソナリティに差が生じることが示されました。2人が4~6歳になった時に、温かい養育態度を受けて育った子どもは、もう一方の子どもに比べて粘り強さに優れているケースが多く見られたのです。そのため、母親の接し方は、子どもの粘り強さの発達に影響があると考えられます。

貧困から生じるペアレンティングの低下が子どもの発達に影響

発達心理学では、社会情動的スキルの発達を阻害する要因についても、様々な研究が進められています。特に注目されているのが、「慢性的逆境要因」と呼ばれるものです。具体的には、貧困・低所得や、両親の精神障害、両親間の不和、虐待に代表される不適切な養育、劣悪な学校環境などを指します。これらの環境に子どもがいったん埋め込まれてしまうと、自力で脱出することは非常に困難です。特に、家庭は代替が難しく、ストレスフルな環境が子どもに累積的な影響を与え続けることになります。

慢性的逆境要因の中でも、貧困は問題視されています。先進諸国に見られるのは、相対的貧困(標準的な生活が難しいレベルの貧困)であり、日本の場合は、年度によって異なりますが、例えば2015年では年収122万円(国民の等価化処分所得の中央値である年収244万円を2で割った金額)以下の世帯は相対的貧困の状況に置かれていると定義されます。当然ながら、保護者の年収によって、子どもの教育環境は大きく変わります。例えば、進学率を見ると、保護者の年収が1,000万円を超える層では約6割の子どもが4年制大学に進学していますが、400万円以下の層では約3.5割にとどまります。

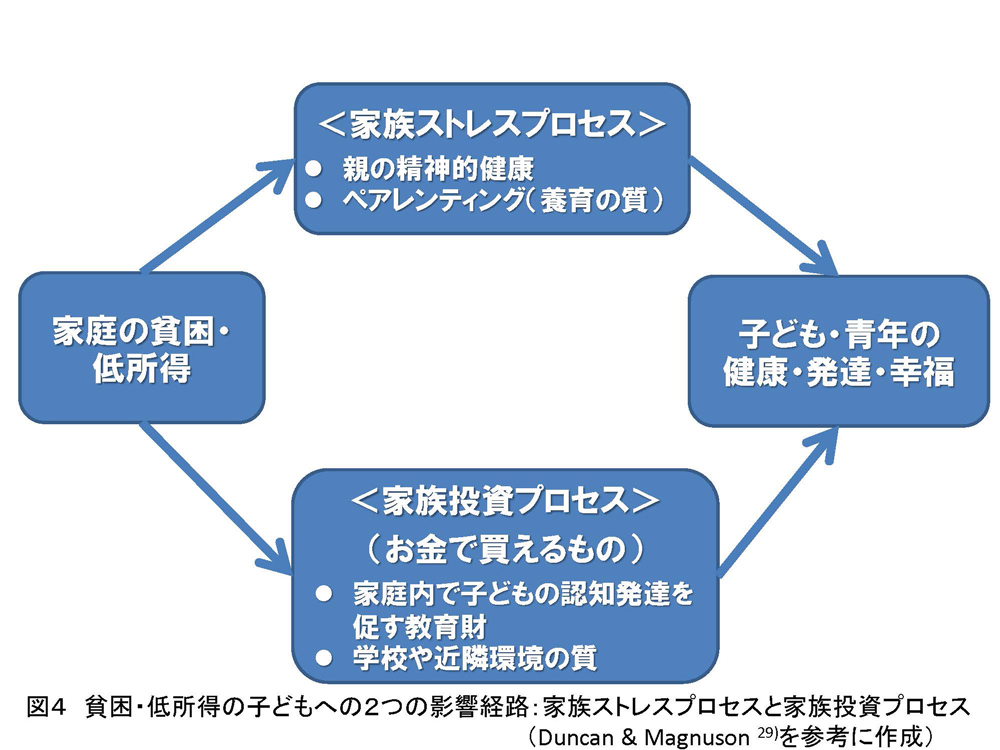

貧困が子どもの発達に及ぼす影響については、「社会原因論」という理論が構築されており、貧困の状況下に置かれた子どもは、「家族投資プロセス」と「家族ストレスプロセス」という2つの流れから、発達に影響が及ぶことを明らかにした研究がおこなわれてきています(図2)。家族投資プロセスとは、貧困によって認知発達に役立つおもちゃや絵本などの教育材を購入できなかったり、学校や地域などにおいて望ましくない環境に置かれたりして、子どもの発達に影響が出ることです。一方、家族ストレスプロセスとは、貧困の中で保護者のメンタルヘルスが悪化することでペアレンティングの質が低下し、子どもの発達が阻害されることを指します。子ども時代に保護者とよいかかわり方ができないと、学校や社会に適応するための社会情動的スキルを身につけることが難しくなり、成人後の経済状況にも影響が及びやすくなると考えられます。

図2

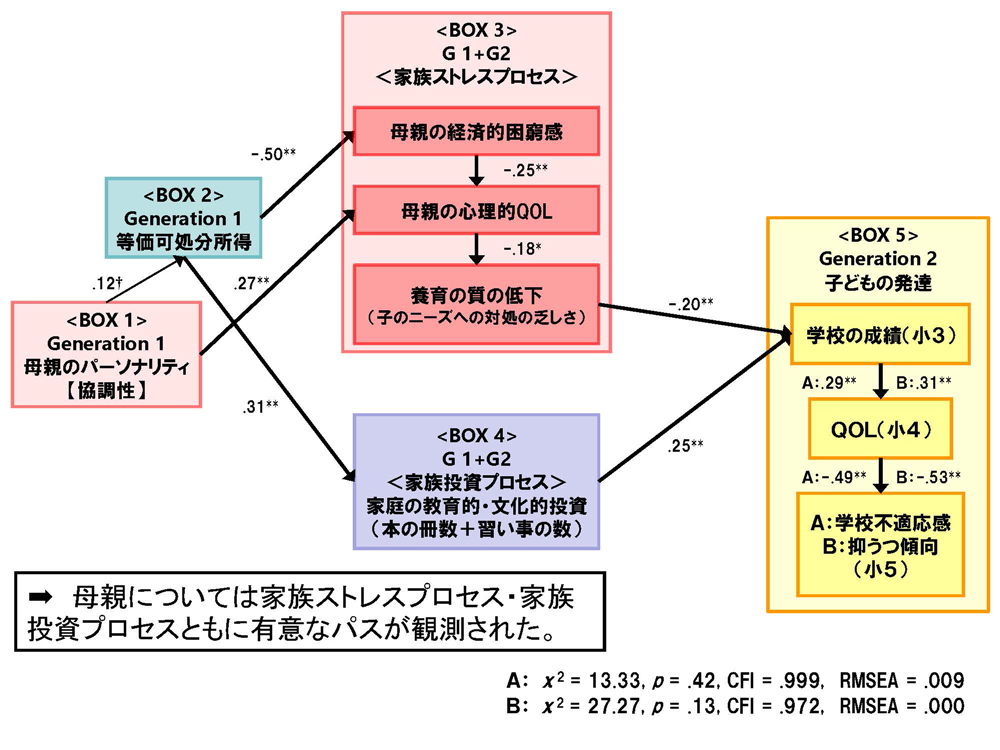

私は、家庭の貧困が子どもの発達に与える影響を検証するため、約600世帯の親子について、子どもが0歳から小学6年生になるまでの12年間にわたる調査を行いました。その結果から、貧困家庭の親にはペアレンティングの質が低下する傾向があり、またそのうち母親のペアレンティングの質の低下が、子どもの小学3年生時の成績にも影響を及ぼすことが分かりました。また、3年次の成績不振は、4年次になってQOLの低下を招き、より高学年になってからは学校不適応や抑うつ感につながることも見えてきました(図3)。

図3

そのため、貧困家庭に対しては、保護者に仕事を斡旋するといった経済的支援だけではなく、「どのくらいペアレンティングが劣化しているか」に目を向け、親子がよいかかわり方ができるよう支援したり、子どもにとって必要な物資を届けたりすることが大切です。適切な支援により、貧困家庭においても子どもの発達阻害を食い止められることが、近年の研究結果から明らかになってきています。子どもと接する時間が一般的に長い母親に対しては、特に手厚い支援を行うことが不可欠です。

※この記事は、CRNアジア子ども学研究ネットワーク第2回国際会議の講演録です。

菅原 ますみ

菅原 ますみ