座長:薛 燁[アメリカ](メンフィス大学准教授)

発表者:開 一夫[日本](東京大学教授)、佐藤 朝美[日本](愛知淑徳大学准教授)、坂上 浩子[日本](NHKエデュケーショナル取締役)

薛 本分科会では、非常に現代的なテーマを設定しました。そのため、様々な意見が出るだろうと期待しています。では、開先生から発表をお願いします。

発表1:ロボットやAIは人間を教えられるか(開 一夫)

開 私は、乳幼児の心理や行動、脳の発達過程について科学的に研究する「赤ちゃん学」に取り組んでいます。今回は、いくつかの研究をご紹介しながら、ロボットやAIが社会情動的スキルを育成できるのかどうか、別の言い方をすれば、ロボットやAIが人間を教えることができるのかどうかについて、考えてみたいと思います。

社会情動的スキルが向上するメカニズムを明らかにするためには、赤ちゃんが人間をどのように捉え、人間から発せられる情報をどのように処理しているのかの解明が鍵を握っています。そうした研究は、様々な方法によって世界中で行われていますが、今回は、認知発達科学的な方法によるアプローチをご紹介します。

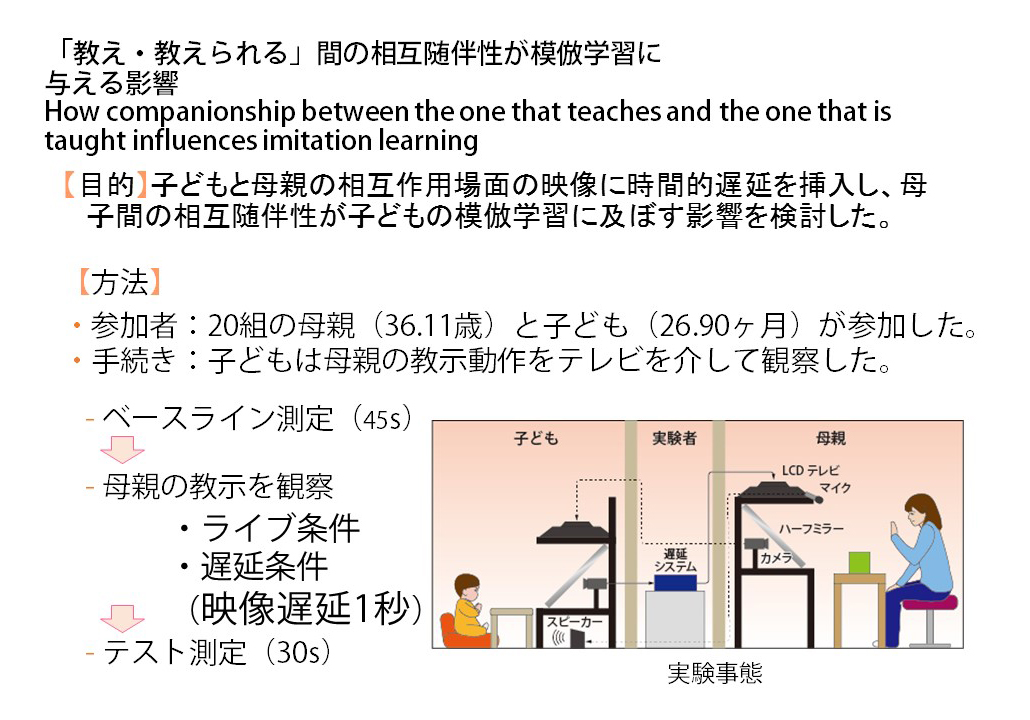

私が携わった研究の例を挙げると、2歳~2歳半の子どもとその母親の協力を得て行った、次のようなものがあります。母親と子どもに別々の部屋に入ってもらい、母親には別室からテレビ電話のような通信システムを通して、子どもがはじめて見るおもちゃの遊び方を子どもに教えてもらいました。一方はライブで、もう一方は子どもと母親のコミュニケーションに1秒遅延を挿入しました。テレビの報道番組などで、スタジオと遠隔地の中継先が会話をする際に、中継先からの反応が遅くなることがありますが、それと同じ状況を意図的に作り出したのです。すると、ライブで教えてもらった子どものほうが、遊び方を遥かによく理解できていました。わずか1秒のずれが、模倣学習に大きく影響しているということになります。「今、教えているんだよ」という「今性」と、相手が自分にすぐに反応してくれるという「応答性」の2つが、教える・教えられる際には非常に重要だと言えるでしょう。(図1)

図1

私は、そうした研究の延長として、ロボットを用いて人間との差分を見ていくというプロジェクト「ペダゴジカル・マシン」に力を入れています。その具体例をいくつかご紹介しましょう。

「三匹の子豚」の紙芝居をフランス語で読むロボットを、日本の幼稚園や保育園などに連れていくという研究を行っています。子どもは、ロボットがフランス語で読む紙芝居を真剣に聞き、何度も聞くうちに、その中に出てくるフランス語の単語の意味を認識できるようになります。例えば、2つの単語を発音し、「豚という意味なのはどっち?」と質問すると、偶然とは考えられない確率で正答が得られます。

日常的な場面で子どもと親がどのようにインタラクションをしているのかを把握するための研究では、初めて見る玩具(リモコンで動く球体のロボット)に、子どもと親がどのように反応し、どのようなインタラクションが二人の間で行われるのかを、2者の顔向きと発話をリアルタイムで検出するシステムを構築しました。以前のインタラクションの研究では、ビデオを見ながら人間がコーディングする「ビデオコーディング」が中心でしたが、球体ロボットでは、インタラクションを自動的にコーディングできます。この研究を進めていけば、従来にはなかったデータが得られるかもしれません。

また、現在多くの人が日常的に使用しているスマートフォンのポジティブな活用法として、進行中のプロジェクトがあります。スマートフォンに搭載されているいろいろなセンサーを利用して、その人がどれだけ動いていたかとか、どれだけスマホを見ていたかというようなことが計測できます。そういった情報から、あることを学習するのに最適なタイミングで、最適なことを学習してもらうというシステムを作っているところです。

まとめに入ります。ロボットやAIが人間を教えることができるかについては、「今性」と「応答性」を機械あるいはメディアがどうやって実現できるかがポイントになってくると思います。

【質疑応答】

質問者A フランス語で紙芝居を読むロボットには、子どもの視線などを感知するシステムが搭載されていたのでしょうか。

開 搭載されていません。技術的には、集中して見てくれているかといった子どもの様子を、子どもの顔の向きによって検出するシステムを工夫すれば、子どもの様子に応じてロボットの動き、声のトーンや大きさなどを変えることができると思いますので、それは今後の課題です。

質問者B 自分の頑張りが認められたり、褒められたりすると、子どもは自己肯定感を高め、学習に前向きになると思います。ロボットやAIには、そうした温かな対応をすることはできますか。

開 今のところは難しいと思います。そもそも、親が子どもと向き合う中でも、具体的にどうやったら「温かさ」をもって教えることができるのか、例えば、優しい言葉をかければよいのか、褒めていればよいのか、一概には言えないと思います。そのため、子どもにどのように接するとよいのかといった、人と人の関係性についてのデータを蓄積し、それに基づいて議論すべきでしょう。「温かさ」を生む要素や条件などが明確になれば、そうした対応ができるようにする機能をロボットに搭載できると思います。

質問者C ロボットやAIが、子どもの感情を認知できるようプログラミングすることは可能ですか。

開 技術的な話をすれば、可能性はあると思います。現在の技術でも、怒っているのか泣いているのかといった明らかな表情の差違であれば、かなり認知できます。今後、子どもがなぜ怒っているのか、泣いているのかを察知する技術が開発され、また、状況に応じたふさわしい対応についての研究が進んでいけば、それをロボットにプログラミングすること自体は夢ではないでしょう。しかし、そうしたロボットに子どもを任せてよいのかという倫理的な問題も出てくるでしょう。例えば、寂しがっている子どもがいたとしたら、ロボットを使う前に、その根本的な原因を考えるべきでしょう。

発表2:社会情動的スキルに働きかけるデジタルメディアの活用とは(佐藤 朝美)

佐藤 ご存じのかたも多いと思いますが、「ペリー・プレスクール・プロジェクト」(以下、同プロジェクト)という調査があります。経済的に恵まれない3~4歳のアフリカ系アメリカ人の子どもたちを対象として1960年代に始まり、数十年にわたって追跡調査を行ったというものです。

同プロジェクトでは、子どもを2つのグループに分け、1つのグループにのみ、約2年間、平日の午前中にはプレスクールで「ハイスコープカリキュラム」と呼ばれる幼児教育を行いました。これは、子どもが毎日自分でしたい遊びなどを決め、帰宅前には1日の活動を振り返るという、子どもの能動性を尊重したカリキュラムであるとともに、小グループでの活動、大グループでの活動といったように、コミュニケーションの単位が異なるいくつかの集団遊びの時間も盛り込まれていました。さらに、週1回は教員が家庭を訪問し、親が教育プロセスにかかわろうという意識をもてるよう、教育の意義や効果などについて教師が解説しました。教員は1人でクラス全員と向き合う必要がありますが、親は子どもと1対1の関係が築け、就学以降の家庭学習の場としても重要な役割を果たします。そこで、ハイスコープカリキュラムでは、親との交流を重視したのだと考えられます。

追跡調査の結果からは、教育的な支援を受けたグループでは、IQのみならず非認知スキルにも影響があったことが分かっています。今回は、そうした同プロジェクトの結果を踏まえ、大きく2つのポイントを検討します。

1つは、社会情動的スキルに働きかけられるようなデジタルメディアの活用です。ハイスコープカリキュラムと同じく、子どもの能動性と異なるコミュニケーションの単位を経験することが鍵になると考えられます。そうした活用の例として、幼児向けのデジタルメディアを取り入れた教育カリキュラム「KitS」の中から、ステンドグラスを作成するアプリの活用をご紹介します。このアプリは、起動すると、子どもたちに黄色や赤、緑といった様々な色を見つけるというミッションが与えられます。子どもは二人一組で園内を歩き回って指定された色がある所を探し、それをタブレットで写真に撮って戻ってきます。皆の写真をアプリで共有すると、ステンドグラスができあがります。ステンドグラスの一枚一枚をクリックすると、もとの写真の画像が見られるようになっており、保育者が「これは誰が撮った写真なの?」と問いかけ、子どもが「僕が○○先生の洋服を撮りました」のように答えるといった、保育者やクラス全体とのコミュニケーションを深める場を気軽につくることができます。

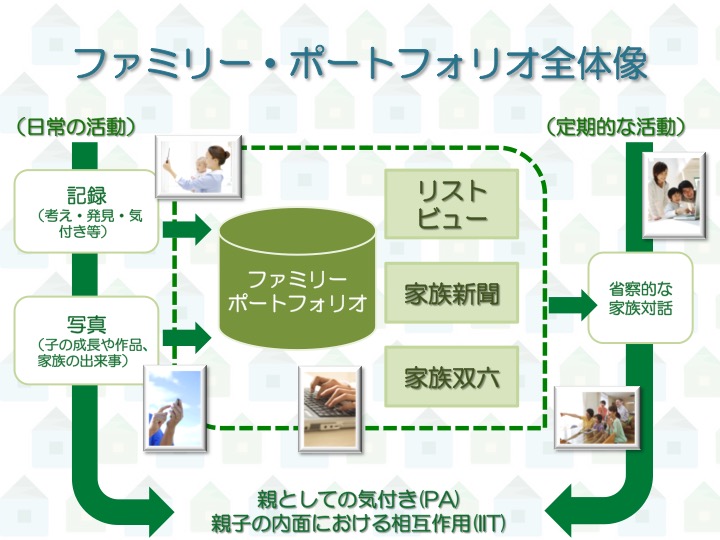

もう1つのポイントは、デジタルメディアの活用における親の役割です。子どもの学びや育ちに親が意識的にかかわり、子どもとのコミュニケーションを深める活動が社会情動的スキルを育むという観点から、私の研究をご紹介します。例えば、「ファミリー・ポートフォリオ」は家族写真を蓄積していくためのアプリで、被写体や撮影時期による分類などが可能です。さらに、週1回、家族新聞が自動で発行され、「こういうことがあったね」や「楽しかったね」に加え、チャレンジしたこと、我慢したこと、突然のハプニング等々、家族で過ごした時間をどう受け止めるかについて振り返ることができます。「親としての気づき」と「親子の相互作用」を促す家族のeポートフォリオを目指しました。現在は、機能を拡張し、蓄積した写真を使って双六ができるよう改良してあります。(図2)

図2

道具と遊びと学びとを考えていくためには、空間・共同体・活動・人工物という4つの観点に立った学習環境デザインの検討が欠かせません。空間とは「どこで」、共同体とは「誰と」、活動とは「どのように」、人工物とは「何を用いて」であり、デジタルメディアは人工物に含まれます。そこで、ほかの3観点との有機的なつながりの中にデジタルメディアを正確に位置づけ、その役割を考えることも大切でしょう。デジタルメディアは、親子関係を深めたり、子どもたちがアイデアを出し合う場を設定したりするツールとして、社会情動的スキルに働きかける大きな可能性を秘めていると考えています。

【質疑応答】

質問者D 幼児期にeポートフォリオを使うことにより、社会情動的スキルにどのように影響すると考えていますか。

佐藤 親は、子どもと何らかの話題について話し合う際、ある1つの経験が子どもにどのような意味があったのかを把握することが重要です。例えば、子どもが友達とケンカをした時には、ケンカの原因だけでなく、ケンカを子どもがどのように捉え、今後友達とどうしようと考えているのかを、じっくり話し合う必要があるでしょう。ファミリー・ポートフォリオのような家族のポートフォリオは、そのような形で親子が向き合う機会を多く生み出せると考えています。そうした中で、子どもの気持ちを引き出し、解釈し、意味づけることができれば、社会情動的スキルの発達につながっていくのではないかと考えます。

現在、家族のポートフォリオと園のポートフォリオの連携の研究をすすめており、園に長時間いる子どもたちにも親子が向き合う機会を多く提供したいと考えています。親子で園の写真や動画を見ていれば、無口な子どもでも、園での出来事をどのように受け止め、考えようとしているのかを話し合いやすくなると思います。

質問者E 子育て中の母親です。子どもにデジタルメディアを渡す際には、何か制限を設けたほうがよいでしょうか。我が家では制限を設けているのですが、そうすると、子どもが「もっとやりたい」と言って泣き出すことが多く、デジタルメディアが親子ゲンカの種のようになっています。親子のコミュニケーションを深めるためには、デジタルメディアをどのように活用すればよいでしょうか。

佐藤 忙しいお母さんにとっては、本当に切実な課題ですよね。深い対話にうまく導けない親子が、間にメディアが入り、それを話題にすることで、コミュニケーションが活性化するケースをみかけます。親・子ども・メディアの「三項関係」を成立させるということですが、三項はリアルタイムでそろう必要はないと思います。例えば、親が忙しい時には子どもが1人でデジタルメディアを使って遊び、親は時間ができたら、「今日はスマホで何をしたの?」などと子どもに尋ねるのです。そうすれば、自然にコミュニケーションが深まっていくと思います。使用制限についてのご質問もありましたが、今は、良心的な子ども向けのアプリには、時間制限が設定されているものが多いので、それを基に親子で「何分まで」という約束をしてみてはいかがでしょうか。就学前にメディア利用の約束を守れるようにすることは、デジタルリテラシーとしてもとても大切だと思います。

発表3:子どもの能動性を促し、親子の結びつきを強めるために(坂上 浩子)

坂上 私は、NHKエデュケーショナルというNHKの関連会社で、幼児向けのテレビ番組を主としたメディア・コンテンツ(以下、幼児番組)を制作しています。NHKが幼児番組の制作を始めてから約60年になります。その間の大きな社会変化の中でも、幼児番組制作の2つのポイントは変わりませんでした。

その1つは、「相手を知る」です。言うまでもありませんが、幼児番組の主要な視聴者は乳幼児です。大人の視聴者であれば、「勉強になるから」「仕事でも使うから」といった理由でも番組を見てくれるでしょう。しかし、乳幼児は面白くなければ、あっという間にテレビの前から離れてしまいます。見てもらえる番組であるためには、乳幼児の求めているものを敏感に察知し、あるいは先取りしながら、制作しなければなりません。

もう1つは、「教育コンテンツとしての表現性」です。NHKでは、世界各国から教育コンテンツのプロデューサーを審査員として招き、「日本賞(Japan Prize)」という教育コンテンツの国際コンクールを毎年開いています。各国のプロデューサーと「メディアの教育性とは何か」についての議論の中で共有したのは、「子どもたちの想像力を鼓舞して、見た後の積極的・能動的な姿勢を後押しする」という「目標」(Educational Goal)です。もう少し詳しく言うと、単に「見て終わり」ではなく、見た後に子どものクリエイティブな活動を促せるようなコンテンツ、すなわち、自発的・能動的・創造的活動を生み出すコンテンツこそ「子どものための、優れた教育コンテンツ」なのではないか、ということです。そして、「自発的・能動的・創造的活動」、それは言い換えれば教育的な意味での「遊び」に他なりません。

知識や教養をそのまま伝えても見てもらえないことが多い幼児番組の場合には、乳幼児の興味・関心を引きつけられるよう、教育的な意味での「遊び」を備えたコンテンツの創出が非常に重要になります。NHKの幼児番組から、そうした例をご紹介します。

「ピタゴラスイッチ」は、4歳~6歳児をメインの対象として、2002年に始まりました。軸となるコーナーである「ピタゴラ装置」は、番組のプレゼンターのような存在です。また、「アルゴリズムたいそう」というコーナーは、アルゴリズム(物を解くための手順)を、身体的な活動として表現したものです。放送開始から1か月ほど経つと、親や保育者から「我が家でもピタゴラ装置を作りました」「うちの園ならではのアルゴリズムたいそうをやってみました」といった手紙やメールとともに、それらを撮影した写真や動画が送られてくるようになりました。番組を見た後の子どもの能動的・自発的な行動につながったからだと考えています。

1996年に始まった「いないいないばあっ!」は0歳~2歳児向けの番組です。発達学の研究者や保育者の先生方にヒアリングを行い、いただいたアドバイスを反映させながら企画を練り上げました。例えば、乳幼児にきっちりと見てもらうために、メインキャラクターである「ワンワン」やメインプレゼンターの出演者が、テレビの向こうの子どもにカメラ目線で直接話しかけることにしました。そうした工夫が子どもに支持され、今では中国やベトナムなど海外でも乳幼児に向けた教育番組として放送されています。

最後にお話ししたい点は、メディアリテラシーに関して、私がかねてより個人的に考えていることです。親御さんの中には、「子どもにはなるべくメディアを見せたくない」と感じているかたもいらっしゃると思いますが、そうした対応は、むしろ受け身的なメディアリテラシーではないでしょうか。メディアをどのように使うのか、様々なコンテンツに対してどう思っているのか、それらを親子で話し合う中でこそ、ポジティブなメディアリテラシーが形成されると思います。そこで、NHKの幼児番組のホームページ等では、親御さんに向けて、「お子さまと一緒にご覧ください」「お子さまが興味を示したコンテンツをぜひ遊びに取り入れてください」と呼びかけています。

デジタルメディアは、時間や場所にかかわらず、手軽に接することができます。見せっぱなしの弊害が心配されていることも事実です。ですが、デジタルに限らずメディアコンテンツは、うまく取捨選択し活用すれば、教育的な「遊び」となり、親子のコミュニケーション・ツールとできるのではないか、と考えています。

【質疑応答】

質問者F NHKでは、幼児番組を1回何分間以内にするといった時間に関するガイドラインはありますか。また、AR(Augmented Reality拡張現実)をどのようにコンテンツ化しようとしていますか。

坂上 時間に関するガイドラインはありませんが、私たちの調査では、2歳~6歳児は番組が30分間以上になると専念視聴が難しくなる傾向があり、また、2~3歳児の集中力が続くのは平均2~3分間ほどと言われてきました。そこで、幼児番組は25分以内にすることが多く、細かくコーナーを分けて構成しています。対象年齢が低い番組ほど1つのコーナーは短くなり、「いないいないばあっ!」では、10~15秒間というものもあります。

ARについては、現在研究中であり、アプリなどへの活用は今後の課題です。

佐藤 では、私から、ニュージーランドで開発された塗り絵のアプリ「Quiver」をご紹介しましょう。塗り絵をすると、その絵がARとして浮き上がってきます。下絵には様々なバリエーションがあり、ウェブページで入手することができます。「KitS」のカリキュラムでは、子どもが塗り絵をしながら、絵にちなんだ物語を考えるといった活用が検討されています。

ARのような新しい技術は今後も出てくるでしょうが、大人は、それを「すごい」「面白い」と思って迎えるだけではなく、子どもの学びにどのように活用するかを考えていく必要があると思います。

質問者G 一般的にエデュケーショナルだとされているコンテンツの中には、暴力的な内容が目立ったりするなど、親として眉をひそめずにはいられないものも見られます。NHKでは、コンテンツがエデュケーショナルかどうかの判断を、どのように行っていますか。

坂上 先ほどお話しした教育コンテンツの国際コンクールである日本賞では、現在はアプリやソーシャルゲームといったデジタルメディアコンテンツも表彰対象としています。そして、日本賞が大切にする判断基準はデジタルメディアにおいても、明確な「教育目標」(Educational Goal)が設定されているかどうかです。つまり、そのコンテンツが誰を対象とし、対象者をどこへ導こうとしているのかを審査します。ですから、そのコンテンツにやや暴力的と思われる場面が含まれていたとしても、年齢対象が適切であり、教育的価値があれば、優れた教育コンテンツとして評価されることもあると考えます。第2の基準としては、「所定の教育目標(Educational Goal)を達成する表現」を掲げています。様々な表現について、コンテンツの対象年齢に適しているかどうか、また、そのメディアの特性を十分に生かした優れた表現であるかどうか、を検討することになります。

まとめ:教育コンテンツをいかに充実させるのか

薛 デジタル時代における教育コンテンツの活用は、世界的な課題だと思います。会場には様々な国・地域のかたがいらっしゃいますが、会場の皆さん、いかがですか。

質問者H インドネシアのジャカルタ国立大学に在職している者です。インドネシアでは、子ども向けのコンテンツを審査する国立機関を設置し、子どもへの悪影響の規制を図っています。ただ、テレビ局や番組制作会社、複合メディア企業といった、収益性を最優先する民間企業との対立も少なくなく、思うような成果を挙げられていない面も見られます。一方、公共放送局は、適切な役割を果たしていると思います。

教育コンテンツを充実させていくためには、公共放送局を始めとする公的な組織に希望したり、CSR(企業の社会的責任)に基づく民間企業の協力に期待したりするということになるのでしょうか。

坂上 教育コンテンツ、特に対象年齢を意識した教育コンテンツにおいても、DVD化を始めとするコンテンツの2次使用など、様々な展開において、民間企業の協力を得て、求める対象の方々に届けるということが重要になってきます。そうした場合、幅広い年齢層・社会階層の興味を刺激できるよう、コンテンツの多様性やエンターテインメント性を高めることも必要です。

具体的な例で言えば、NHKの関連会社では、民間企業の協力を募り、手頃な料金設定の下、日本各地で音楽や遊びを中心とした幼児番組のイベントを行っています。また、私の個人的な考えではありますが、デジタルメディアの多様化に応じて、様々な形式のコンテンツ制作を目指す上で、民間企業や外部クリエイターとの連携はますます重要になると思います。

質問者I 台湾の台北教育大学に在職している者です。デジタル技術の発展に伴い、教育コンテンツは手軽に手に入るようになり、自由に活用する家庭や園が増えていると思います。研究者としては、活用の仕方に疑問を感じることもあります。制作側としてはいかがでしょうか。

坂上 アメリカの公共放送局でも、ホームページに「for parents」のコーナーを設け、自局の子ども向けコンテンツをどのように活用してほしいのか、親たちに示しています。NHKでも、動画サイト「for School」を中心に、学校向けにコンテンツの活用の仕方を発信中です。そうした中で、子どもや保育者・教師のコンテンツの活用に対する理解が深まり、その知恵を国際的に共有できる時代になってほしいと願っています。

薛 コンテンツの教育性の判断が非常に難しいということも、課題の1つだと思います。私は、双方向、インタラクティブなものになっているかどうかを、判断基準の1つにしています。別の言い方をすれば、コンテンツの主題に対して、子どもが実際に入り込んでいるコンテンツには、教育性を感じます。そうしたコンテンツを活用するためには、親や保育者、教員といった大人が、子どもが、今、何に向き合っているのか、しっかり理解していなければならないと考えています。

※この記事は、CRNアジア子ども学研究ネットワーク第2回国際会議の講演録です。

薛 燁

薛 燁 開 一夫

開 一夫 佐藤 朝美

佐藤 朝美 坂上 浩子

坂上 浩子