私たちヒト及び猿類など群を作って社会的な生活を送る動物では、脳内で威嚇と服従、闘争と忍従などの社会行動を選択する神経回路を高度に発達させて来ています。大脳の発達こそが脳の社会性発達と関連が深いと一般には考えられていますが、その行動選択の基盤となる神経システムは実は大脳ではなく中脳の中心灰白質にあることがわかっています。そしてその基本的な作用メカニズムは哺乳類では共通で、ラットでもチンパンジーでもヒトでも大差がないこともわかっています。今回も『脳内物質のシステム神経生理学』(有田秀穂著中外医学社 2006年刊)を参考にして、行動選択における中脳中心灰白質の働きから記述していきます。

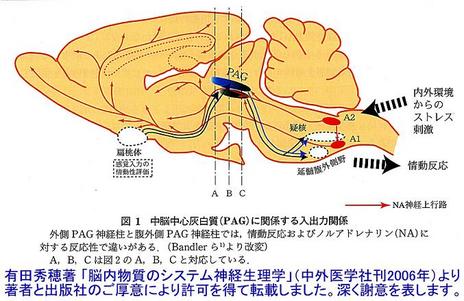

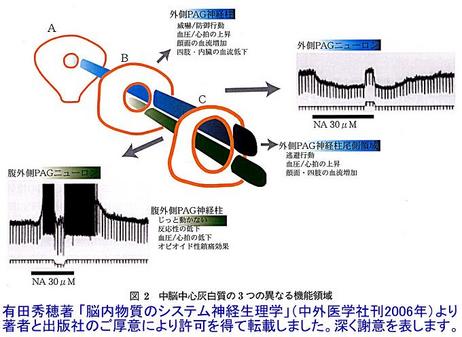

上図に示したのは本能的行動選択の中心的役割を担う、ラットの脳における中脳中心灰白質(PAG)の位置です。下図ではその中脳中心灰白質を拡大してA・B・Cの各断面とその働きを模式的に示しています。敵対動物との対峙などの非常に強い侵襲刺激が与えられると、動物の神経系では闘争もしくは逃避を決定する緊急防御反応が出現しますが、これらの情動反応は中脳中心灰白質を舞台として引き起こされていることが実験的に確かめられています。中脳中心灰白質の内部には2本の柱状構造が脳の長軸方向に沿って存在し、それぞれ外側・腹外側PAGと機能的にも分かれています。

上図に示したのは本能的行動選択の中心的役割を担う、ラットの脳における中脳中心灰白質(PAG)の位置です。下図ではその中脳中心灰白質を拡大してA・B・Cの各断面とその働きを模式的に示しています。敵対動物との対峙などの非常に強い侵襲刺激が与えられると、動物の神経系では闘争もしくは逃避を決定する緊急防御反応が出現しますが、これらの情動反応は中脳中心灰白質を舞台として引き起こされていることが実験的に確かめられています。中脳中心灰白質の内部には2本の柱状構造が脳の長軸方向に沿って存在し、それぞれ外側・腹外側PAGと機能的にも分かれています。

この中脳中心灰白質への上位脳神経からの入力は扁桃体中心核からの下行性投射が主体で、本能的な行動の基となる生物生存的な良い悪い、あるいは好き嫌いの判断情報が第一であり、その相反する情報がPAG神経柱の外側部と腹外側部に伝えられ、威嚇・闘争・逃避・忍従の行動選択を実行するものと想定されています。動物実験で示されているのは、外側PAG神経柱の中央部を刺激すると、ネコの場合では毛を逆立ててうなり声を上げる威嚇・防御反応が見られます。このとき血圧と心拍数は増加して顔面表情筋への血量は増加して、ヒトで言えば顔面を真っ赤にして怖い表情で相手を威嚇する状況に一致します。その一方で、外側PAG神経柱の尾側部を刺激すると逆に逃避行動が見られます。腹外側PAG神経柱の刺激では実験動物は逆の情動反応のパターンを呈し、血圧・心拍数の低下と共に反応性も低下してジッと動かなくなるフリージングが見られます。これは不安や慢性疼痛のある時と同じ反応で、脳内麻薬とも呼ばれるオピオイドによる長く続く強い鎮痛効果の出現も見られます。まとめて言うならば、外側PAG神経柱は威嚇・防御・逃避というような侵襲刺激に対する能動的・積極的な行動を表出する方向に関与しており、腹外側PAG神経柱はフリージングというような侵襲刺激に対して忍従的・消極的に対応する方向に関与していると言えます。

この中脳中心灰白質への上位脳神経からの入力は扁桃体中心核からの下行性投射が主体で、本能的な行動の基となる生物生存的な良い悪い、あるいは好き嫌いの判断情報が第一であり、その相反する情報がPAG神経柱の外側部と腹外側部に伝えられ、威嚇・闘争・逃避・忍従の行動選択を実行するものと想定されています。動物実験で示されているのは、外側PAG神経柱の中央部を刺激すると、ネコの場合では毛を逆立ててうなり声を上げる威嚇・防御反応が見られます。このとき血圧と心拍数は増加して顔面表情筋への血量は増加して、ヒトで言えば顔面を真っ赤にして怖い表情で相手を威嚇する状況に一致します。その一方で、外側PAG神経柱の尾側部を刺激すると逆に逃避行動が見られます。腹外側PAG神経柱の刺激では実験動物は逆の情動反応のパターンを呈し、血圧・心拍数の低下と共に反応性も低下してジッと動かなくなるフリージングが見られます。これは不安や慢性疼痛のある時と同じ反応で、脳内麻薬とも呼ばれるオピオイドによる長く続く強い鎮痛効果の出現も見られます。まとめて言うならば、外側PAG神経柱は威嚇・防御・逃避というような侵襲刺激に対する能動的・積極的な行動を表出する方向に関与しており、腹外側PAG神経柱はフリージングというような侵襲刺激に対して忍従的・消極的に対応する方向に関与していると言えます。

中脳中心灰白質の働きのバランスは、本能的な行動については生得的な神経発達要素が多くのウエイトを占めていると想像されますが、その一方でヒトなどの高等な自由意思による行動選択を行う動物では、生後の環境要素からも多分に影響を受けて発育することが想像できます。自由意思を持つ人類においては第53回でも説明したように本能的で反射的な行動が出現した後に0.5 秒ほど遅れて、もっと熟考した行動判断が行われるものと思われます。ヒトも人類である前に動物である以上は、このような本能的な情動システムの影響を免れ得ない、いやこの情動システム上に何重にも積み重ねられて発達してきた自由意思のシステムが、まるで積み木で作った塔のように慎重にしかし脆く積み上げられているのだろうと私には想像されます。ですからもしも侵襲刺激がとても強く急激で自由意思で熟考する余裕を与えない場合や、度重なり長期化した慢性的なストレスが中脳中心灰白質の働きを制限したり狂わせるほどに強固であった場合などは、人類の脳においてもその環境に最適の行動判断が上位脳からスムーズに指示出来ず、人格やパーソナリティの障害として個人を異常な行動に駆りたてる結果になる可能性があるのだと推論されます。

子育ての観点からまとめて言えば、ヒトの子どもたちが逆境において我慢するべきか、立ち上がって闘争するべきかを決断するのは、中脳中心灰白質の働きによる本能的で自動的な行動選択だけではなく、生育環境から学習した社会的判断材料が上位脳の計算回路内に組み込まれてゆくのだろうと私は考えているのです。昨今問題となっている『キレやすい子どもたち』の脳ではこのような社会的な判断材料を行うための『適切な社会的学習・記憶』が十分に蓄積されていないか、あるいは心に余裕を持って行動選択する習慣が身に付いていないために、本能的な行動選択に身を任せる結果となるのではないかと、私には思えます。したがって、いつも子どもを急かし続ける親や教師に育てられたり、テレビやゲーム漬けで対人的社会経験不足で育てられた子どもたちの脳では、中脳中心灰白質の働きをコントロールする能力が低く『キレやすい脳』に育ってしまうのではないかと、私は危惧しているのです。小林登先生は「キレる子どもが増えているのはなぜ?」の中で、脳の三位一体学説と関連づけて、「生まれてからの育児・保育・教育の在り方との関係の中でキレる理由を考えてみて頂きたい」と提言しておられます。私の提唱する脳モデルは脳の三位一体学説をより現代的に改訂して支持するものだとも捉えることが出来ます。キレる子どもたちについては、また後ほど第60回と第61回で詳しく取り上げようと予定しています。

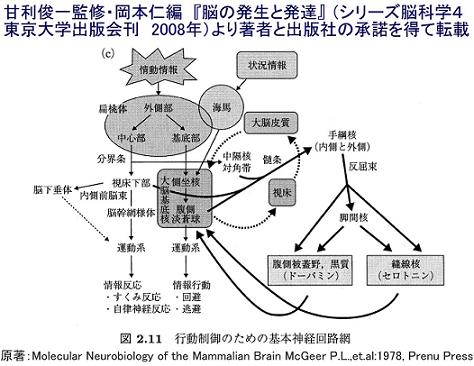

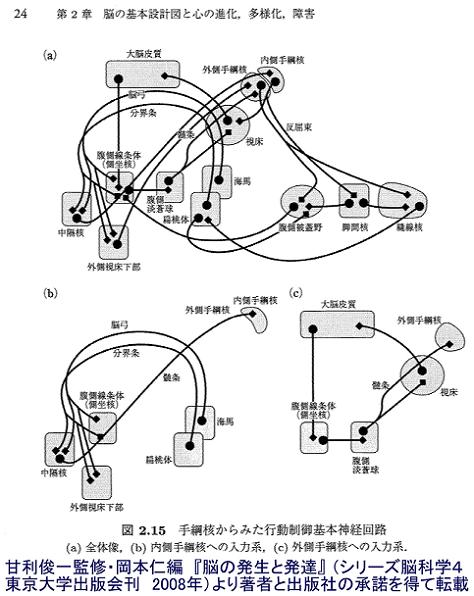

岡本仁先生は『脳の発達と発生』(シリーズ脳科学4 東京大学出版会刊2008年)の中で、魚類を含む動物に共通の行動制御のための神経回路網が存在し、それは腹側被蓋野および黒質からのドーパミン神経系の報酬系としての活動と、縫線核からのセロトニン神経系の活動とが、大脳辺縁系の一番後方にある手綱核を経由して調節されるループ回路として構成されていることを解説しておられます。この手綱核経由の行動選択神経モデルでは、扁桃体に入力する生物的な情動情報は、扁桃体中心核からは中隔核を通じて内側手綱核に送られます。扁桃体基底核からの情報は側坐核および腹側淡蒼球を通じて外側手綱核に送られます。また一方で認知的状況情報は海馬で集約された後に同じく側坐核および腹側淡蒼球から外側手綱核へと送られます。このように行動選択に関わる全ての情報は手綱核に集約されているのです。そしてさらに手綱核からは脚間核を経由して腹側被蓋野および黒質からのドーパミン神経系および縫線核からのセロトニン神経系の活動を調節することで、側坐核・腹側淡蒼球を含む大脳基底核-大脳辺縁系のループ回路が成立して、この回路内を巡回する情報に基づいて報酬系神経が学習を行い、各種ごとあるいは各個体ごとの行動様式が規定されていくものと考えられています。このような行動制御のための基本神経回路網は魚類を含む動物全般に見られる構造であると考えられていますが、私個人はさらに発展させて、学習等の個体の行動様式決定、ひいてはヒトにおいては人格やパーソナリティの骨格を規定するに至る重要な意味を持っているのではないかとさえ考えるに至っています。つまり、下図に示されたように大脳辺縁系の手綱核が、側坐核での行動選択情報に基づいて脳幹部のドーパミン神経系とセロトニン神経系のバランスを調節することが、子どもの発育上では、第36回の記事で説明したシナプスの回路強化や神経軸索のミエリン化を通じて、その子の人格を形成する上での鍵を握る働きを演じているのではないかと考えているのです。その具体的な証拠としては、サルが報酬を期待して行った作業から報酬が得られなかったときに、外側手綱核の興奮が高まり、腹側被蓋野のドーパミン神経系の活動を抑制することが実験的に確認されています。この過程はヒトの赤ちゃんでも全く同じだと推測できます。

この手綱核を中心に据えた神経モデルの優れている点は、第52回に説明した情動反応の行動選択と第53回に説明した情報に基づく行動選択の2つの神経回路の神経路的な接点を見いだすと共に、その調節が脳幹部のドーパミン神経系とセロトニン神経系のバランスによって成り立つという、子どもの人格発達を考えるうえで重要な示唆に富むことであります。第6回の「サイレントベビーは今もいる」の中で山形伸二らの双生児を対象としたパーソナリティ研究について触れて、ある子どもの気質が、頑固で気むずかしいとか、明るく朗らかだとかを決めるのは両親から受け継いだ遺伝子で決まるのか、生まれたときから後の生育環境で決まるのかを、双生児の比較研究で調べる事ができ、遺伝子にはお互いに効果を強めあう遺伝子と、効果を弱めあう遺伝子があり、生育環境にも同様に強め合う環境と、弱め合う環境があると言うことを説明いたしました。しかしその遺伝子と環境による神経回路の規定が実際にどこで起こるのかは説明していませんでした。私はここで提唱された行動制御のための基本神経回路網の中にその答えを見つけることが出来ると考えています。

この手綱核を中心に据えた神経モデルの優れている点は、第52回に説明した情動反応の行動選択と第53回に説明した情報に基づく行動選択の2つの神経回路の神経路的な接点を見いだすと共に、その調節が脳幹部のドーパミン神経系とセロトニン神経系のバランスによって成り立つという、子どもの人格発達を考えるうえで重要な示唆に富むことであります。第6回の「サイレントベビーは今もいる」の中で山形伸二らの双生児を対象としたパーソナリティ研究について触れて、ある子どもの気質が、頑固で気むずかしいとか、明るく朗らかだとかを決めるのは両親から受け継いだ遺伝子で決まるのか、生まれたときから後の生育環境で決まるのかを、双生児の比較研究で調べる事ができ、遺伝子にはお互いに効果を強めあう遺伝子と、効果を弱めあう遺伝子があり、生育環境にも同様に強め合う環境と、弱め合う環境があると言うことを説明いたしました。しかしその遺伝子と環境による神経回路の規定が実際にどこで起こるのかは説明していませんでした。私はここで提唱された行動制御のための基本神経回路網の中にその答えを見つけることが出来ると考えています。

また第16回の「モナリザの微笑」では、赤ちゃんが人見知りを始める生後6ヶ月から8ヶ月頃の時期には、顔の右半分で泣きながら、顔の左半分で笑っている表情が頻繁に出現するのです、と乳児期には相反する情動反応が同時に出現する場合が多く観察されることを解説しました。このような相反する情動反応が同時に出現する神経メカニズムも、単純な一直線の神経システムからは考えにくいですが、このモデルのようなドーパミン神経とセロトニン神経とが相反しつつ相互にフィードバックを行使している神経システムを想定すれば、複雑な心理や感情の成り立ちを理解することが容易になります。そして子どものみならず成人後にも自分自身の行動について判断に迷い容易には決定できない事態が多々出現しますが、そのようなときにも手綱核を介した神経回路網の中でヒトは自由意思を使って考え、その結果をドーパミン神経系とセロトニン神経系の中に学習として蓄積するのだと理解することが出来ます。

第31回・第32回の記事では、子どもの心が常に迷いながら、行ったり来たりの往復的かつ連続的に成長するというモデル、心の発達を哺乳類の巣から外界へと出てゆく行動そのものの精神的な一面と捉えることが出来るという、私なりの新しい発達心理学のモデルを「自我」がヒトの心の中でどのように生まれて育つのかという理論に発展させることが出来るとして「心のふるさと理論」と呼ぶことを提唱しました。この一見私の独りよがりに見えるモデルが、実は空想ではなく、実際の神経構造でも説明できることを手綱核の神経発達モデルは裏付けていると私は解釈しています。

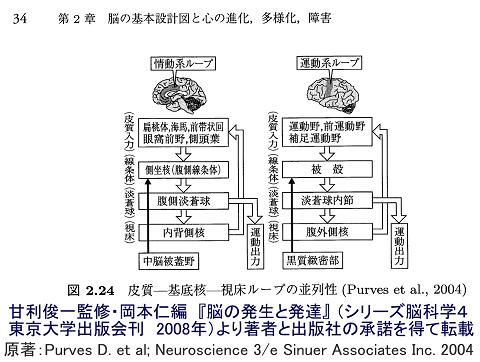

上図は第52回で解説した情動系ループと第53回で解説した運動系(認知系)ループの並列性を上手く表しています。この2系列のバランスをとるのが大脳辺縁系から出て手綱核および脳幹を経由して再度大脳基底核に戻ってくる経路で、手綱核を中心として模式的に表すと下図のようになります。

上図は第52回で解説した情動系ループと第53回で解説した運動系(認知系)ループの並列性を上手く表しています。この2系列のバランスをとるのが大脳辺縁系から出て手綱核および脳幹を経由して再度大脳基底核に戻ってくる経路で、手綱核を中心として模式的に表すと下図のようになります。

今回は行動選択のまとめとして、ヒトの子どもの人格形成が、動物に共通の生得的な脳幹神経回路を土台として、幼児期からの行ったり来たりの迷いながらの学習・蓄積により発達することを、最新の神経モデルを引用して説明いたしました。これらのモデルから考えられることは、ヒトの脳では本能的・自動的な情動判断による行動選択と、環境学習を参照して自由意思を使う認知的行動選択回路とが大脳辺縁系の手綱核を介して相互に影響を及ぼし合うと共に、その行きつ戻りつの迷いの神経回路の中から、ヒトの子どもらしい心の発達と生育が生まれるのだと、つまり遺伝と環境の両者のバランスが上手く調和することが人類らしい心の生まれる場所なのだということです。具体的な神経細胞レベルでのお話しをしますと、赤ちゃんの心は常に迷いながらの社会的対人関係の学習経験を重ねることで、大脳賦活系および大脳皮質連合野のシナプスとミエリン化の発育を通じて、人類らしい心の働きを獲得するとも言えます。ですから赤ちゃんがジッと迷って固まったように動かないときは、思考がまとまるまで静かに優しく見守ってあげて欲しいのです。なぜならミエリン化の進んでいない赤ちゃんの大脳皮質連合野や脳幹毛様体では、神経伝達のスピードは大人の神経の10分の1くらいしか未だないことに気を配ってあげる必要があるのです。気の短い大人たちは赤ちゃんがジッと固まると、直ぐに揺すったりたたいたりして無理に反応を引き出そうとしがちですが、それは赤ちゃんにとって見れば常に急かされて即時的な情動的行動選択に頼って生きる方向に学習させられることになり、「キレやすい子どもたち」を育てる結果になる危険性があると、私は考えています。本稿で提唱された、赤ちゃんが情動的行動選択と認知的行動選択の間を行きつ戻りつ迷いながら、自我と心さらには人格を発達させる神経モデルを、『迷いの神経発達仮説』と名付けてまた新しく皆さまに提唱したいと思います。

今回は行動選択のまとめとして、ヒトの子どもの人格形成が、動物に共通の生得的な脳幹神経回路を土台として、幼児期からの行ったり来たりの迷いながらの学習・蓄積により発達することを、最新の神経モデルを引用して説明いたしました。これらのモデルから考えられることは、ヒトの脳では本能的・自動的な情動判断による行動選択と、環境学習を参照して自由意思を使う認知的行動選択回路とが大脳辺縁系の手綱核を介して相互に影響を及ぼし合うと共に、その行きつ戻りつの迷いの神経回路の中から、ヒトの子どもらしい心の発達と生育が生まれるのだと、つまり遺伝と環境の両者のバランスが上手く調和することが人類らしい心の生まれる場所なのだということです。具体的な神経細胞レベルでのお話しをしますと、赤ちゃんの心は常に迷いながらの社会的対人関係の学習経験を重ねることで、大脳賦活系および大脳皮質連合野のシナプスとミエリン化の発育を通じて、人類らしい心の働きを獲得するとも言えます。ですから赤ちゃんがジッと迷って固まったように動かないときは、思考がまとまるまで静かに優しく見守ってあげて欲しいのです。なぜならミエリン化の進んでいない赤ちゃんの大脳皮質連合野や脳幹毛様体では、神経伝達のスピードは大人の神経の10分の1くらいしか未だないことに気を配ってあげる必要があるのです。気の短い大人たちは赤ちゃんがジッと固まると、直ぐに揺すったりたたいたりして無理に反応を引き出そうとしがちですが、それは赤ちゃんにとって見れば常に急かされて即時的な情動的行動選択に頼って生きる方向に学習させられることになり、「キレやすい子どもたち」を育てる結果になる危険性があると、私は考えています。本稿で提唱された、赤ちゃんが情動的行動選択と認知的行動選択の間を行きつ戻りつ迷いながら、自我と心さらには人格を発達させる神経モデルを、『迷いの神経発達仮説』と名付けてまた新しく皆さまに提唱したいと思います。

本稿の作成には、有田秀穂著「脳内物質のシステム神経生理学」(中外医学社刊2006 年)と「シリーズ脳科学4・脳の発生と発達」(東京大学出版会刊2008 年)より多くの図版と文章を引用させていただきました。転載に快諾をいただけた著者の有田秀穂先生、岡本仁先生と出版社に感謝と敬意を表します。