1.はじめに

筆者が子育てをしながら米国の大学院に通い始めたのは、今から20年以上前。在住していたテキサス州の幼児教育学部の博士課程コースで頻繁に話題になったのは、キンダーガーテン(小学校1年の1年前の学年、主に5、6歳)の時点で、州の共通試験を受けなければならないという教育制度への嘆きであった。このような教育政策の背景には、その当時のブッシュ政権によるNo Child Left Behind Act(落ちこぼれをつくらないための初等中等教育法)がある。地方(州)政府のイニシアティブにおいて教育スタンダード(学校で学ぶべき教育目標、内容、スキルなどの基準)を作成し、テストを通して評価することを義務付けるというものであった。

- 「選択肢の中から回答の○を一つだけ塗りつぶす練習をさせなきゃいけないの。この年齢の子どもは、○を全部塗りたがるのに」

- 「今年はテスト準備が忙しくて、キンダーガーデンの生徒たちには、ハロウィンのためのパンプキンのくり抜きをさせてあげられないの」

- 「テストの前は、子どもも緊張して嘔吐する子が多く、保健室への往復なのよ」

子どもの発達にふさわしくない教育評価システムに対する、現場教員たちの怒りと抗議の声であった。

試験当日は、生徒が集中して試験を受けることができるように、学校の校舎には外部の人間(親も含めて)は侵入禁止である。子どもがベストを尽くすことができるように配慮され、前日は睡眠を十分にとり、栄養のある朝食をとるように親に伝達される。この2000年に書かれたワシントンポストの記事では、共通試験準備のために教育予算や時間が法外につぎ込まれていることや、共通試験のための激励会が行われたり、学校には「試験まで残り✕✕日」という横断幕が掲げられ、良い点数を取った生徒にはピザやスポーツ観戦などのご褒美が用意されていることが紹介されている。しかしこの共通試験への熱の入れ方は州によって差があるようで、テキサス州では、現在の対象年齢は小学校3年生からとなっている。

しかし現在に至っても、試験のスコアはいかにそれぞれの学校が教育責任(アカウンタビリティー)を果たし、教育成果を上げているかを証明する手段として用いられている。クラスの子どもの成績が良いことは、教員の指導の有効性や優秀性を示しており、報酬に結びついているらしい(Ordway, 2017)。また学校の教育予算も試験結果に左右されるということである。試験結果を分析したレポートは子どもや親にも渡され、州で要求されている得点に満たない場合は、夏の補習が行われ、それでも進歩が見られない場合は留年を勧める材料となるようである。

さらにアメリカでは、親の学校選択が子どもの成功の重要なカギとなるという考え方が蔓延している。引っ越しや家を購入する場合でもgreatshools.orgなどで学区や学校の評価点数を調べ、さらには共通試験の平均点などもチェックする。学校の評価=子どもが受ける教育の質であり、裕福な地域ほど教育歴の豊富な教員が集まり、教育への資金も潤沢であり、よりよい教育環境を与えることが可能となる。教育格差が生じやすい環境であると言えよう。

2.米国の教育問題―子どもの学力の伸び悩み

そういう米国で子育てを行い、衝撃を受けた本が米国のジャーナリスト、アマンダ・リプリー著のノンフィクションThe Smartest Kids in the World and How They Got That Way(邦題 世界教育戦争)であった。世界各国の学力比較調査では、アメリカの子どもたちの成績がそれほど芳しくないというのは知っていたが、世界で最も教育に予算をつぎ込み(特にITの導入)と、世界の名門大学を数多く保持し、ノーベル賞受賞者を世界で最も生み出す国が、なぜここまで教育に苦労するのだろうか。アメリカが教育不振に陥る理由として、子どもの貧困や教育格差、移民の増加や多民族国家、地方分権性(教育制度は各州、各地域により異なる)などで片づけられてしまうことが多いように思う。ほぼすべての子どもに高度な批判的思考力を身に付けさせている、PISA*1高得点の3つの国(フィンランド、韓国、ポーランド)をこの本では、紹介しながら、私たちが気付かなかった様々な側面から教育の在り方について考えさせてくれる。

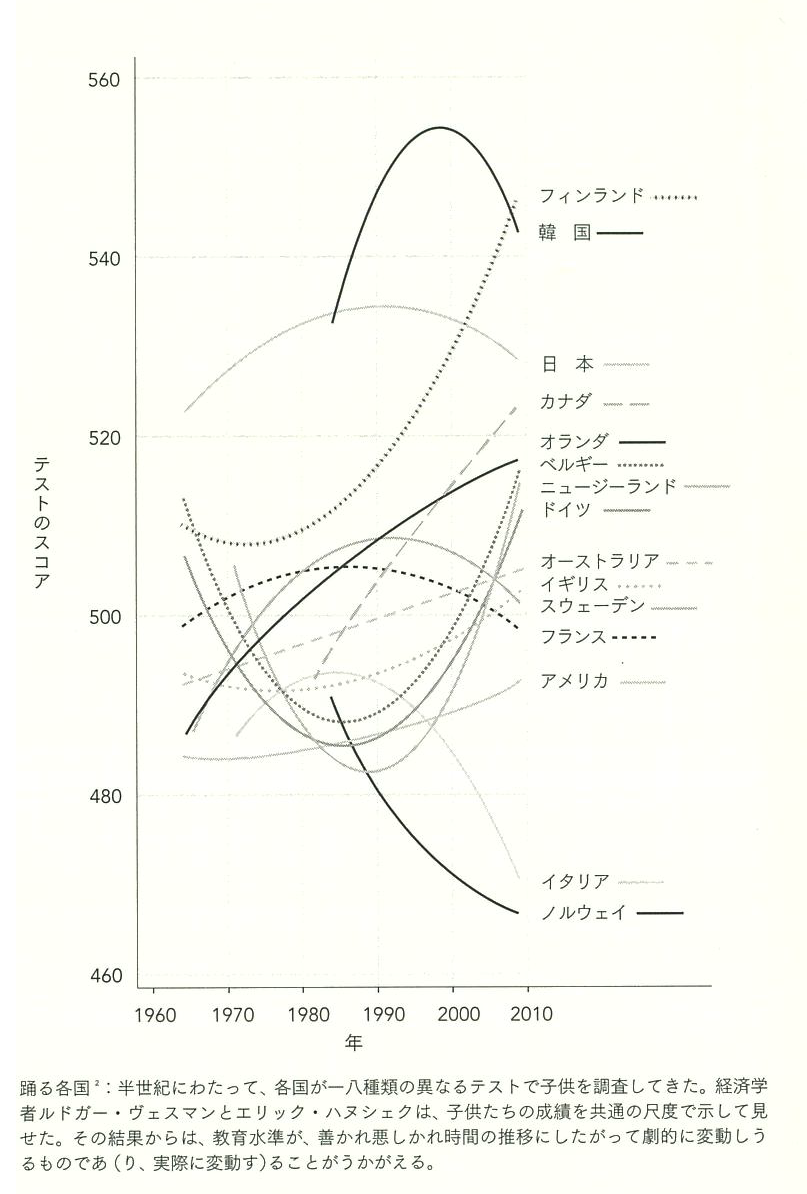

『世界教育戦争』の序章に、先進諸国15カ国のテスト得点を比較したチャートが紹介されている。これは、経済学者Ludger WoessmannとEric Hanushekにより作成されたもので、1960-2010年までに行われた18のテスト結果を分析し、共通した測定軸をもとに得点の推移を国際比較したものである。

注:グラフは2012年7月に本書向けに改めたものである。Hanushek and Woessmann, The Knowledge Capital of Nations(近刊)にも掲載予定。

注:グラフは2012年7月に本書向けに改めたものである。Hanushek and Woessmann, The Knowledge Capital of Nations(近刊)にも掲載予定。出典:アマンダ・リプリー著、北和丈訳、『世界教育戦争』(中央公論新社)

このチャートについて、以下の解釈が加えられている。なお米国のテスト得点は、2010年では世界の先進諸国15カ国の下から3番目である。

- 米国のテスト得点は、1960年から2010年の間、基本的には変動がなかった。

- フィンランドは、下位層から頂点に上り詰めたが、隣の国のノルウェーは、下落している。

- 米国の隣のカナダは、日本に追いつくスピードでテスト得点が急激に伸びている。 さらに序章の中では、次のような問題点が投げかけられている。

- 米国の子どもは、平均してみれば日本、ニュージーランド、韓国の子どもよりも経済的に恵まれているが、数学の知識についてははるかに心許ない。特に、米国の特権的な若者は、親が高学歴、世界で最も裕福な学校に通っている場合がほとんどであるが、数学の成績は、27カ国の裕福な子どもたちよりも低く、特にニュージーランド、ベルギー、フランス、韓国などの裕福な子どもたちよりもかなり低いことが報告されている。また裕福さの象徴でもあるビバリーヒルズの子どもたちの得点は、カナダの全ての子どもたちの得点と比較すると、平均以下となる。

- かつては、米国の高校生の卒業率は、どの国よりも高かったが、2009年では約20か国の高校生の卒業率が米国を上回った*2。

学力の低下は、経済格差や多文化だけで単独に説明できないということが、他国との比較から見えてくる。たとえば米国とカナダの比較からは、多文化であることが国の子どもたちが高い成績を納めることに、障壁であると一概に言えないことを物語っている*3。また福祉国家で子どもの貧困などの問題がないと思われる北欧諸国でも、目覚ましくテスト得点が伸び、2010年の段階でトップであるフィンランドと、急激に下落しているノルウェーと明暗ははっきり分かれている。

3.日本のPISAの得点

ところで、日本のPISAの得点はどうなのであろうか。国立教育政策研究所のサイトに、最新のデータと非常に詳しい情報が掲載されている。2018年の結果を見ると、日本の生徒は「数学的リテラシー」ではOECD加盟国の中で1位(2、3位の韓国やエストニアとは、日本の平均得点と統計的な有意差がない)、科学的リテラシーでは2位(1位のエストニアとは、日本の平均得点と統計的な有意差がない)、読解力は11位(7~15位の諸国とは日本の平均得点と統計的な有意差がない)である。読解力では苦労しているとは言え、数学と科学では世界トップレベルである。OECD加盟国ではない中国、シンガポール、マカオ、香港などはさらに上の成績を収めていることから、PISAによって測定される学力の優秀性は、アジア諸国の特徴として考えられる。

4.本書のデータ収集法について

さて、リプリー氏が本書を書くための資料として集めたデータとその分析方法として、次の3つの点が注目に値すると考えられる。まず、フィンランド、韓国、ポーランドで交換留学生として学んだ米国の若者の3名の経験を基にしている点である*4。この3つの国は、学力が高いということだけではなく、落ちこぼれがなく教育のユートピア国(フィンランド)、詰め込み式で圧力型の国(韓国)、貧困の子どもが多いにもかかわらず目覚ましく学力の変容を遂げた国(ポーランド)という3つのタイプを代表している。リプリー氏は、彼らにレポーターとして協力してもらい、留学生の目線で経験したことを語ってもらい、その語りが本書の中心的な内容となっている。

2つ目に、現地のエージェントの紹介により、この3名の若者だけでなく、他の生徒、教員、塾関係者、保護者、校長、政策立案者などにもインタビューを行っている。3名の若者の経験だけからでは見えなかった点について理解を深めることができるという点で、リプリー氏のジャーナリストとしての手腕が読み取れる。

3つ目にAFS(American Field Service)*5の協力を得て、2009-2010年に米国から諸外国へ留学した生徒と、諸外国から米国へ留学した生徒202名を対象にアンケート調査を行い、学校におけるハイテクの使用、自身の学業のレベル、親より与えられる自由度、スポーツの重視度、教師による賞賛などについて4段階の尺度で質問紙に回答してもらっている。その分析結果も織り込みながらレポートしていることが称賛に値すると考える。質的なデータと量的なデータを収集しているという点で、研究の妥当性と信頼性を高めるために、質的研究と量的研究を併用する混合研究法とも共通していると考えられる。

5.アマンダ・リプリー氏の経歴

最後に、リプリー氏について紹介すると、アリゾナ州出身、ニュージャージー州で育ち、1996年にコーネル大学で政治学の学士号取得。米国の代表的な新聞であるタイムマガジン、ザ・アトランティック、ワシントンポストなどに、人間の行動や公共政策をテーマとした記事を寄稿。アメリカの雑誌業界で雑誌の記事内容に対して授与される National Magazine Awardsを2度受賞した経歴がある。代表作としては、今回取り上げるThe Smartest Kids in the World and how they got that way(2013)(邦題『世界教育戦争』)とThe Unthinkable: Who Survives When Disaster Strikes - and Why(2009)(邦題『生き残る判断 生き残れない行動』)。The Smartest Kids in the Worldは、ニューヨーク・タイム・ブックレビューの2013年の「今年注目を集めた100冊」にも選ばれている。後者は、米国で起こった同時多発テロやハリケーン・カトリーナなどの大惨事・大災害における生存者の証言や、心理学や生理学などの関連研究データを駆使した災害への事前準備や対処法について提言しており、PBS(米国・公共放送サービス)のドキュメンタリーとしても紹介されている。現在は、ニュー・アメリカ財団(New America Foundation)のフェローである。

6.おわりに

本稿では、本書を紹介するに至った理由、米国が抱える教育問題、本書のデータ分析収集法などについて紹介した。次稿は、本書に描かれているフィンランド、韓国、ポーランドの3つの国と米国の比較について紹介する。

- *1 PISA(Programme for International Student Assessment)は、『国際生徒評価のためのプログラム』または「国際学習到達度調査」とも言われている。世界各国の学力比較データとして頻繁に用いられており、OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機構)により調査が行われている。義務教育修了段階の15歳児を対象に、 2000年から3年ごと、読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野で実施されている。日本では、高校1年が対象である。

- *2 原著は、OECD, Education at a Glance(2013)のデータを用いており(訳書は2011)、2011年時点で米国は22位であった。

- *3 米国とカナダの移民数の変遷については、このサイトに詳しく掲載されている。

https://www.immigroup.com/news/immigration-united-states-america-vs-canada - *4 彼らのインタビューは、リプリー氏のウェブサイトでも紹介されている。

https://www.amandaripley.com/the-smartest-kids-in-the-world - *5 異文化学習の機会を提供する世界的な教育団体。ウェブサイトは、https://www.afs.or.jp/about-afs/

-

参考文献

- Ordway, D. M. (2017, August). Do students get higher test scores when teachers receive performance pay? Harvard Kennedy School Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy. Retrieved from

https://journalistsresource.org/studies/society/education/performance-pay-teachers-test-scores-research/ - Ripley, A. (2013) The Smartest Kids in the World and How They Got That Way. Simon & Schuster Paperbacks. New York.

- アマンダ・リプリー(著), 北和丈(訳). 世界教育戦争. 中央公論新社, 2014.

謝辞:アマンダ・リプリー先生、北和丈先生、中央公論新社に、ご著書/翻訳書を本稿にて紹介させていただくことをご許諾いただき、深謝の意を表します。

From The Smartest Kids in the World and How They Got That Way by Amanda Ripley, Simon &Schuster, 2013.

Copyright © 2013 by Amanda Ripley. Reproduced with the courtesy of Amanda Ripley.

| | 1 | 2 | 3 | |

ポーター 倫子(Noriko Porter)

ポーター 倫子(Noriko Porter)