1. 問題設定

小中学校において現行の学習指導要領が施行されたのは2002年度である。この施行に前後して、学習内容の三割削減や総合的な学習の時間の導入などを特徴とするこの学習指導要領が、学力低下と学力の階層差の拡大をもたらすのではないかという、いわゆる「学力論争」が生じた。本稿では、中学生の理数系学力に注目し、一連の学力論争の中で危惧されたような、学力の低下、学力の階層差拡大といった事態が現実に進行したのかを検証する。また、学習意欲の向上という指導要領の意図が果たせたのかどうかも検証する。分析に使用するデータは、信頼性を高い国際学力調査である「国際数学・理科教育動向調査」(通称TIMSS)と、「生徒の学習到達度調査」(通称PISA)である。

学力論争の詳細については、市川(2002)、中井ほか(2001、2003)、山内・原(2005、2006)などに詳しいので、ここでは新学習指導要領(当時)を批判する側と、擁護する側の主なロジックを簡単に整理しておくこととする。まず、新学習指導要領を批判する側は、ゆとり教育のさらなる推進によって、ミクロには子どもの学習権が侵害され、マクロには将来の日本の経済活力や技術力が低下することを憂慮した。また同時に、学校教育の影響力が弱くなることで、家庭教育の影響力が相対的に増大し、学力の階層差が拡大する可能性が指摘された。陰山(2001)などは、子どもの学習権が損なわれることを強調し、地域産業文化研究所(2001)や和田(2001)は、経済活力や技術力の低下を強調した。そして、学力の階層差の拡大を強調したのは、斉藤(2000)や苅谷ほか(2002)などであった。

一方、新学習指導要領を擁護する側は、これまでの学校教育が過剰であり、子どもたちを束縛しすぎていたことを挙げた。そして、学習内容を厳選することで、子どもたちの学習意欲が改善されるはずであるという論説も浮上した。三浦(2004)などは受験社会の弊害を強調し、寺脇(2001)などは子どもの学習意欲を向上させることを強調している。藤田(2005)が論じるように、文部科学省による審議会答申は、1990年代まではこれらの論調に従うものが多かったが、2002年に発表された「学びのすすめ」以降、批判側の論調を受け入れ始めた。

以上が、一連の学力論争をまとめたものである。2003年に学習指導要領の一部改訂が早々になされ、さらに次期学習指導要領が2009年度から先行実施されることから、現行の学習指導要領に関しては、擁護側より批判側のほうが支持を得たことが分かる。その意味においては、学力論争はすでに終結した。それでは、現在から振り返ったとき、学力論争の中で「危惧」ないしは「期待」された事柄は現実に進行したのであろうか。学力論争を反省するためにも、そして今後の学習指導要領の改訂方針を考えるためにも、現行の学習指導要領の施行後に、「実際に」何が起こったのかを明らかにしておくことは重要だろう。批判側が危惧したような、学力の低下、学力の階層差の拡大といった事態は起こったのか。擁護側が主張したように、学習意欲は向上したのか。これらに対する回答を導き出したい。

2. 使用するデータ

冒頭で述べたように、分析にはTIMSSとPISAの個票データ(1)を使用する。両調査の概要を表1に示す。これらの調査は、日本全国から無作為抽出がなされている大規模調査であるため信頼性が高く、さらに年度間で同一問題を含んでいるため、経年比較が行いやすいという特長を有している。本稿では、TIMSSの中学2年生データとPISAのデータを分析対象とする。PISAは高校1年生を主な対象としているため、厳密には中学生の学力を測定しているものではないが、調査が1学期に実施されていることから、中学生のときまでに獲得した学力を捉えていると考え、分析に用いることとする。

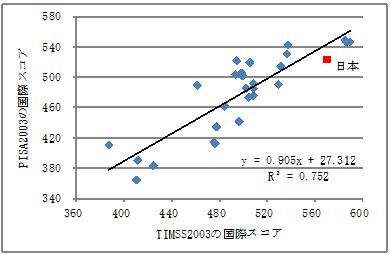

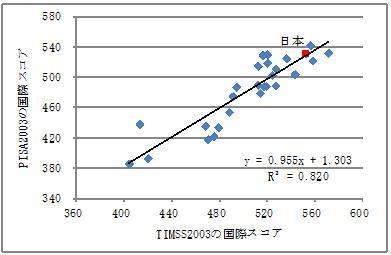

ここで留意しなければならないのは、TIMSSとPISAでは、測定しようとしている学力が異なることである。前者は、学校カリキュラムの定着度を測定することが主な目的であるが、後者は、生活や社会に関係する課題を積極的に考えられるかどうかを測定することが目的とされている。両者とも「筆記試験によって測定される学力」であることには違いないが、同一視はできない。もっとも、TIMSS2003とPISA2006の両方に参加した国・地域を対象に、国際スコアの相関係数を算出した(2)ところ、TIMSSの数学とPISAの数学的リテラシーの間で0.867、TIMSSの理科とPISAの科学的リテラシーの間で0.906であり、両者にはかなり高い相関があることが推測される。両調査で測定される学力がまったく異質と考えるのも誤りである。

ここで留意しなければならないのは、TIMSSとPISAでは、測定しようとしている学力が異なることである。前者は、学校カリキュラムの定着度を測定することが主な目的であるが、後者は、生活や社会に関係する課題を積極的に考えられるかどうかを測定することが目的とされている。両者とも「筆記試験によって測定される学力」であることには違いないが、同一視はできない。もっとも、TIMSS2003とPISA2006の両方に参加した国・地域を対象に、国際スコアの相関係数を算出した(2)ところ、TIMSSの数学とPISAの数学的リテラシーの間で0.867、TIMSSの理科とPISAの科学的リテラシーの間で0.906であり、両者にはかなり高い相関があることが推測される。両調査で測定される学力がまったく異質と考えるのも誤りである。

現行の学習指導要領の施行前後における、学力や学習意欲の変化を捉えるという本稿の目的に照らし、以下で分析するのは、TIMSS1999と2003の数学・理科、そしてPISA2000と2006の数学的リテラシー・科学的リテラシー(以下、数学・科学と称する)である。ここでPISA2003を用いないのは、調査対象学年が指導要領の移行期間に該当するためである。4年間ないし6年間という短いスパンでの変化を捉える分析を行うわけであるが、短いスパンだからこそ、この間に何らかの変化が見られるのであれば、それはまさに学習指導要領の改訂と同時進行で起こった変化であると考えることができる。なお、以下の分析はすべて、国際基準に基づく重み付けを行っており、日本全国の生徒が偏りなく分析対象となるように調整されている。

3. 分析結果

3.1. 学力は低下したのか

まず、一般に公開されているTIMSSとPISAの国際スコアを確認したものが、表2と表3である。メディアや多くの論説における学力の向上・低下は、このスコアの変動によって議論されている。この表を見た限りでは、TIMSSについては顕著でないものの、PISAについては、学習指導要領の改訂後に明確な学力低下が観察されるようである。

しかし、実はPISAの国際スコアについては、経年比較ができない。TIMSSでは、1995年調査の国際平均を500として、それと比較可能なようにスコアが算出されているが、PISAでは、毎回OECD加盟国の平均が500となるようにスコア化がなされている(3)。つまり、日本の生徒の正答率がまったく変わっていない、あるいは向上していたとしても、OECD加盟国の中で顕著に正答率を伸ばした国がある場合、日本の国際スコアは低下することになる。PISAの国際スコアは経年比較に適していないのである。国立教育政策研究所によるPISA2006報告書(2007)にも、「経年比較できるのは、同一問題に対する反応率や正答率の変化に限られる」(279頁)と明記されている。したがって、表3をもとに、「数学が34点低下した」「科学が19点低下した」と論じるのはまったくの誤読である。

そこで、同一問題の正答率を算出し、その平均値を経年比較したものが表4と表5である。不思議なことに、学力論争当時から現在に至るまで、TIMSSやPISAの国際スコアは頻繁に取り上げられたが、このように同一問題正答率が議論されることはほとんどなかった。まず、TIMSSについては、国際スコアを比較した場合と同様の結果となっており、数学に関してはわずかながら低下が見られ、理科に関してはほとんど変化していない。そして、PISAについては、科学においてのみ、若干の低下傾向が見られる。なお、PISAは同一問題数が10題前後とかなり少ないが、問題によっては完全正答と部分正答が区別されており、その場合は完全正答率+部分正答率×1/2を正答率としているため、見かけの問題数よりは、尺度としての信頼性は高くなっている。この正答率の算出方法は、国際基準に則ったものである。

そこで、同一問題の正答率を算出し、その平均値を経年比較したものが表4と表5である。不思議なことに、学力論争当時から現在に至るまで、TIMSSやPISAの国際スコアは頻繁に取り上げられたが、このように同一問題正答率が議論されることはほとんどなかった。まず、TIMSSについては、国際スコアを比較した場合と同様の結果となっており、数学に関してはわずかながら低下が見られ、理科に関してはほとんど変化していない。そして、PISAについては、科学においてのみ、若干の低下傾向が見られる。なお、PISAは同一問題数が10題前後とかなり少ないが、問題によっては完全正答と部分正答が区別されており、その場合は完全正答率+部分正答率×1/2を正答率としているため、見かけの問題数よりは、尺度としての信頼性は高くなっている。この正答率の算出方法は、国際基準に則ったものである。

以上の分析から、中学生の理数系学力は学習指導要領の施行前後において、わずかに低下しているか、概ね同水準を保っているかのどちらかであると結論づけることができる。少なくとも、顕著に低下していることはない。

3.2. 学力の階層差は拡大したのか

それでは、学力論争において危惧されたもう一つの事柄、学力の階層差拡大は現実に進行したのだろうか。TIMSSでは親学歴と家庭の蔵書数が尋ねられているが、1999年調査で親学歴の質問項目が削除されているため、ここでは家庭の蔵書数を階層変数として用いる。また、PISAでは親学歴・親職業・家庭の蔵書数・文化的所有物が尋ねられているが、親学歴と親職業は欠損値が多いため標本バイアスを避けられず、家庭の蔵書数は年度間で選択肢が異なるので、文化的所有物を階層変数として用いる。したがって、本稿で言うところの「階層」とは、社会階層や経済階層というよりは、文化階層と呼ぶべきものである。

学習指導要領の施行前後における、学力と階層の関係を表6と表7に示す。前述のように、特にPISAについては異なる年度のスコアの比較が困難であるため、次善の方策として、ここではスコアを国内偏差値に換算してある。最大格差は、階層最上位群と最下位群の平均偏差値の差であり、イータ係数は、階層変数と偏差値の関連の強さを表す尺度である。イータ係数は相関係数と同様、-1から1の間の値をとり、絶対値が1に近いほど関連が強い。

表6および表7から、この4年間ないしは6年間において、学力の階層差が概ね拡大している様子が分かる。その傾向は特にPISAの数学において顕著である。もちろん、最大格差やイータ係数の増加量はそれほど大きくなく、格差が大きく拡大したとは言えないが、ほんの4年間あるいは6年間でこれだけの変化が生じたことは、注目に値する。前項で述べたように、学力水準が低下したかどうかは定かではないが、学力の階層差が拡大したことは、おそらく間違いないだろう。

3.3. 学習意欲は向上したのか

最後に、現行の学習指導要領の施行後に、生徒の学習意欲が向上したかどうかを分析する。新学習指導要領を擁護する根拠の一つとして、学習が楽しくなることが挙げられていたが、その目的は達成されたのだろうか。TIMSS1999と2003における「勉強は楽しい」に対する回答を比較したものが表8と表9である。これ以外の学習意欲に関する質問項目は、年度間でワーディングが異なり、比較することができなかった。なお、「強くそう思う」と「そう思う」は「思う」とし、「そう思わない」と「まったくそう思わない」は「思わない」としている。

表8と表9から、学習意欲の変化は数学と理科でかなり異なることが分かる。数学については、主観的な勉強の楽しさはまったくと言っていいほど変化していない。一方、理科については、たった4年間で、勉強を楽しいと感じる生徒が約8ポイントも増加している。教育課程審議会の答申(1998)などで示されているように、現行の学習指導要領は参加型学習・体験型学習を重視するものであるが、数学はそれらに対応しづらかったのに対して、理科はそれらに対応しやすかったことが、この理由の一つとして考えられる。一部の教科に限定されてではあるが、学習意欲の向上はある程度まで達成されているようである。

表8と表9から、学習意欲の変化は数学と理科でかなり異なることが分かる。数学については、主観的な勉強の楽しさはまったくと言っていいほど変化していない。一方、理科については、たった4年間で、勉強を楽しいと感じる生徒が約8ポイントも増加している。教育課程審議会の答申(1998)などで示されているように、現行の学習指導要領は参加型学習・体験型学習を重視するものであるが、数学はそれらに対応しづらかったのに対して、理科はそれらに対応しやすかったことが、この理由の一つとして考えられる。一部の教科に限定されてではあるが、学習意欲の向上はある程度まで達成されているようである。

なお、学力と同様に、学習意欲にも階層差は存在しているが、学習意欲の階層差の経年変化を分析したところ、目立った階層差の拡大は観察されなかった。つまり、学習指導要領の施行後、理科については、すべての階層の生徒で学習意欲が高まったということである。

4. 結論と考察

現行の学習指導要領が施行された2002年度の前後において、学力とその階層差、そして学習意欲がどのように変化したのかを明らかにすることを目的に、分析を進めてきた。その中で得られた主な知見は以下の三点である。第一に、数学と理科の学力はわずかに低下したか、概ね同水準を保っているかのどちらかである。第二に、数学と理科の学力の階層差は拡大している可能性が高い。そして第三に、数学の学習意欲はほとんど変化していないが、理科の学習意欲は少なからず向上した。

もっとも、この変化がすべて学習指導要領改訂の帰結であると見なすのは困難である。現行の学習指導要領が施行された時期と学力論争が生じた時期は重なっているため、学習内容の三割削減などがなされると同時に、学力向上の重要性が叫ばれるようになったのである。したがって、学力低下の傾向が顕著に見られなかったのは、学力重視の風潮が強まったことに起因しているのかもしれない。学習内容の削減を行っても学力は低下しないと結論付けるのは早計である。「予言の自己成就」ならぬ「予言で事故防止」が起こった可能性がある。

一方で、学力の階層差の拡大は、危惧されたとおり進行しつつある。文部科学省による「学びのすすめ」の発表に見られたように、学力向上のための手段は2000年代に数多く講じられたが、学力の階層差の縮小のための手段はあまり講じられてこなかった。論争当時、苅谷(2001)は階層という視点が日本ではあまり取り上げられないことを主張していた。「格差社会」が叫ばれる現在、階層という言葉も耳慣れるものになってきたが、学力の階層差が大きく取り上げられることは、なお少ないように思える。このことが、学力の階層差拡大を防止できなかった一因であると考えられる。今後、学力の階層差拡大を防ぐための具体的な方策を考えていく必要があるだろう。須藤(2007、2008)はそのような関心を背景とする研究である。

また、学習指導要領の改訂による直接の影響以外に、学力の階層差拡大の原因を求めるとしたら、それは学力論争によって生じた「学力低下不安」であるかもしれない。学力論争において、学力低下への不安が高まったが、その不安を受けたとき、学力向上のための手段を講じることができる家庭とできない家庭がある。いわゆる階層上位の家庭が、通塾や私立中学受験、あるいは保護者による学習指導といった方策によって、子どもの学力低下を回避しようと努め、階層下位の家庭が、それらの方策をとることができなかったとしたら、学力の階層差拡大は説明がつく。前述の「予言で事故防止」が学力論争の正の帰結であるとすれば、こちらは負の帰結である。学力の階層差縮小という視点に立つならば、学力低下不安を徒に家庭に植えつけるのではなく、学校教育の充実を図ることが重要だろう。

学習意欲については、少なくとも理科に関しては、現行の学習指導要領は一定の成果を挙げたと捉えていいだろう。日本の生徒の勉強嫌いは国際的に知られているが、それがわずかながら改善されている。「学力水準と学習意欲は両立しない」というのは、国際学力調査における皮肉な常識となっているが、その両立に少しでも近づいたことは注目に値する。ただし、子どもを勉強好きにすることが無条件で良いことかどうかは慎重に検討する必要がある。「好き」であることが「遊び半分でやっている」ことを意味するとしたら、それが望ましいかどうかは議論の余地がある。

TIMSS2007およびPISA2009のデータが公開されるのは、それぞれ2009年と2010の予定である。これらのデータは公開された後は、今回の分析で示された学力とその階層差、および学習意欲の変化が一過性のものであるのか、それとも継続しているものなのかを検証したい。

<注>

(1) TIMSSおよびPISAの個票データは、それぞれの公式ホームページからダウンロードすることができる。日本における質問紙は、国立教育政策研究所の報告書(2001、2002、2005、2006)に記載されている。

(2) TIMSS2003とPISA2006の両方に参加した28ヶ国・地域における、国際スコアの相関を付表に示した。なお、この表から、日本は国際的に見れば、TIMSS型学力とPISA型学力が比較的バランスの取れた位置にいることが分かる。

付表2 TIMSSとPISAの国際スコアの関係(理科/科学)

付表2 TIMSSとPISAの国際スコアの関係(理科/科学)

<参考文献>

市川伸一 2002 『学力低下論争』 ちくま新書。

陰山英男 2001 「ようやく築いた子どもたちの信頼を奪うな‐読み書き計算の実践と通して見る新指導要領の問題点」『論座』2001年9月号 朝日新聞社。

苅谷剛彦 2001 『階層化日本と教育危機‐不平等再生産から意欲格差社会へ』 有信堂。

苅谷剛彦・志水宏吉・清水睦美・諸田裕子 2002 『調査報告「学力低下」の実態』岩波ブックレット。

教育課程審議会 1998 「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について」(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/kyouiku/toushin/980703.htm#1-4)。

国立教育政策研究所 編 2001 『数学教育・理科教育の国際比較‐第3回国際数学・理科教育調査の第2段階調査報告書』 ぎょうせい。

国立教育政策研究所 編 2002 『生きるための知識と技能‐OECD生徒の学習到達度調査(PISA) 2000年調査国際結果報告書』 ぎょうせい。

国立教育政策研究所 編 2005 『TIMSS2003 理科教育の国際比較‐国際数学・理科教育動向調査の2003年調査報告書』 ぎょうせい。

国立教育政策研究所 編 2005 『TIMSS2003 算数・数学教育の国際比較‐国際数学・理科教育動向調査の2003年調査報告書』 ぎょうせい。

国立教育政策研究所 編 2007 『生きるための知識と技能③‐OECD生徒の学習到達度調査(PISA) 2006年調査国際結果報告書』 ぎょうせい。

斉藤貴男 2000 『機会不平等』 文藝春秋。

須藤康介 2007 「授業方法が学力と学力の階層差に与える影響‐新学力観と旧学力観の二項対立を超えて」『教育社会学研究』第81集 東洋館出版社。

須藤康介 2008「中学生の授業理解度の学年間比較‐格差の分岐点としての中学2年生」SPSS研究奨励賞ポスターセッション採択論文(http://www.spss.co.jp/ronbun/archives/2008/index.html)。

地域産業文化研究所 編 2001 『グローバル市場競争時代における教育・人材育成のあり方研究委員会報告書』 地域産業文化研究所。

寺脇研 2001 『21世紀の学校はこうなる‐"ゆとり教育"の本質はこれだ』 新潮OH!文庫。

中井浩一 編 2001 『論争・学力崩壊』 中公新書ラクレ。

中井浩一 編 2003 『論争・学力崩壊2003』 中公新書ラクレ。

藤田英典 2005 『義務教育を問い直す』 ちくま新書。

三浦朱門 2004 『「学校秀才」が日本を滅ぼす!』 大和書房。

山内乾史・原清治 2005 『学力論争とはなんだったのか』 ミネルヴァ書房。

山内乾史・原清治 編 2006 『学力問題・ゆとり教育』 日本図書センター。

和田秀樹 2001 『学力再建‐わが子、そして日本の未来のために』 PHP研究社。