感情には非意識的な情動的判断回路と意識的な認知判断回路を融和させる役割があり、社会的文化的背景の中で学習されて発達する人類的な心の機能であることを前回では解説いたしました。また、笑うから楽しいのか?楽しいから笑うのか?という問に対して、情動と表情・感情は相互に影響を及ぼしあっている身体・表情フィートバック説にもふれました。感情に関するごく一般的な疑問である、理性と感情はなぜ相反するのか?感情は心のどこから湧いてくるのか?についても基本的な考えを総括しました。今回は感情の脳神経メカニズムを扁桃体と前頭前野大脳皮質の関連から考察し、無意識と意識が強く結びつき、感情と思考は脳神経的には表裏一体であることを解説しようと思います。

敵に襲われるという危機的な状況と生殖のパートナーに接近するという友愛的な状況で、多くの動物は違った行動パターンを表しますので、情動的な行動選択回路は哺乳類や鳥類の脳、さらには大脳の無い昆虫類でも機能しているのだろうと思われます。しかし情動的判断回路を論理的判断回路で統御するという極めて高等な脳機能は人類で特別に発達した機能で、言葉を使って論理的な思考を行う能力は人類特有の機能であるとも考えられています。感情が情動的判断回路を言語的に理解しているという考え方は、スペリーが行った分離脳の実験から明らかにされます。脳梁切断手術を受けた患者では、左脳に入力する右視野に提示された写真や絵図について感じたことを言葉で述懐できますが、右脳に入力した絵図については「何も感じません」と述懐しました。しかし本当に何も見えていないわけではなく、燃えている家の絵を見ると「住みたくない」と正しい答え(情動的判断)を回答することが出来ていました。この場合がまさに「自分の行動の理由が自分でもわからない」という状況なのです。

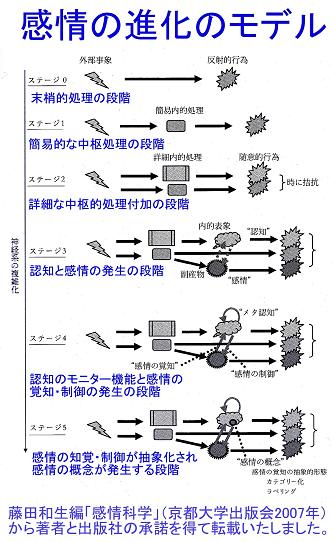

このような実験結果から示唆されることは、感情は情動的な判断回路を左脳で言語的に理解して論理的判断の材料としている、さらには感情は情動的判断回路を認知的判断回路と融和させる役割を担っているという「情動・感情・理性の脳の三重構造モデル」で、このモデルは人類の脳の高次判断回路を上手く説明しています。感情が動物の脳神経の進化の中でどのように機能を獲得してきたかを藤田和生先生は「感情科学」(京都大学学術出版会 2007年)の中で次のような6段階の感情の進化モデルで提唱しておられます。すなわち、①行動が外的刺激に対する末梢部の反射で生じる段階で中枢神経による内部処理がない「末梢的処理の段階」、②外的刺激の処理が中枢部で行われるが、経路は単純で不随意的な行動が出力される「簡易的な中枢処理の段階」、③外的刺激から多様な情報が抽出され、これらの組み合わせが随意的制御下に行動を決定する「詳細な中枢的処理付加の段階」、④外的刺激の詳細な内的処理が複雑化し、表象と認知が発生し、身体状態を反映した感情が生まれるが、メタ認識は無く感情への気づきはない「認知と感情の発生の段階」、⑤内的処理がさらに複雑化し、内部状態のモニター機能であるメタ認識で感情の覚知が行われ、認知が感情を制御する「認知のモニター機能と感情の覚知・制御の発生の段階」、⑥感情が認知の構成要素の一つとして取り込まれ、認知が認知の内部に概念としての感情を作り出し、概念化された感情の他者への伝搬が可能となる「感情の覚知・制御が抽象化され感情の概念が発生する段階」、の6段階です。

このように進化の中でより高度な機能を獲得してきた私たち人類の感情ですが、その機能は常に最後の「感情の覚知・制御が抽象化され感情の概念が発生する段階」で作動している訳ではありません。状況が切羽詰まっている場合や認知機能を働かせる必要のない状況では、より高速処理が可能な低位段階の神経システムを機能させて日常生活を送っているのです。そのために私たちは日常生活の各種場面で、自分の中にまるで2人の人間がいるような、感情と理性の対立を経験し、神経は常に迷いながら活動していることを実感するのです。

このように進化の中でより高度な機能を獲得してきた私たち人類の感情ですが、その機能は常に最後の「感情の覚知・制御が抽象化され感情の概念が発生する段階」で作動している訳ではありません。状況が切羽詰まっている場合や認知機能を働かせる必要のない状況では、より高速処理が可能な低位段階の神経システムを機能させて日常生活を送っているのです。そのために私たちは日常生活の各種場面で、自分の中にまるで2人の人間がいるような、感情と理性の対立を経験し、神経は常に迷いながら活動していることを実感するのです。また感情が自分自身にとっても理解しづらく、自分の感情についての判断でさえも迷ってしまうのは、感情が情動を覚知して認知する段階で、周囲の状況を手がかりにしているためであります。この事をシャクターは次のような実験で示しています。シャクターの実験では被検者はビタミン剤と偽ってアドレナリンの注射を受けましたが、その際に①ビタミン剤の副作用で手が震え、顔面が紅潮し、心臓がどきどきするとアドレナリンの生理作用を正確に説明されたグループと、②足がしびれ、肌が痒くなり、頭痛がすると誤った情報を説明されたグループと、③何の説明を受けなかったグループに分けられました。またコントロール群として④生理食塩水の注射を受けたグループを作りました。各グループの被検者は薬が効くまでの時間を待つように指示されましたが、時間待ちのあいだにシャクターの指示で、故意に陽気に振る舞う役割の人物か、故意に不満と怒りを露わにして最後に質問用紙を破いて部屋を出てしまう役割の人物のいずかのいる部屋で待機しました。このように統制された8グループの被検者の楽しさの度合いと怒りの度合いを統計処理すると、薬の副作用と正しい説明を受けた①のグループと、生理食塩水の注射を受けた④のグループでは有意差が出ませんでしたが、誤った説明を受けた②のグループと、何の説明も受けなかった③のグループでは、陽気に振る舞う役割の人物のいた部屋では楽しさの度合いが高く、不満と怒りを演じた人物のいた部屋では怒りの度合いが高い結果となりました。この実験から被検者は自分の体内に生じた薬物による生理的変化を情動として覚知する際に、周囲の状況の影響を受けた方向に自分の感情を認知している事がわかりました。別な言い方をすれば私たちの脳は自分自身の感じ方を決める際にも周囲の状況を手がかりにするほど社会的な脳だとも言えます。また生理的食塩水では差がなかったことから、身体的変化がないと感情の発現は起こらないこと、薬の副作用と説明を受けたグループでも差がなかったことから、論理的説明がある場合には感情がコントロールされることもわかりました。私たちが自分自身の感情を理解できないのは、②や③のグループのように情動を起こす生理的変化が現れて、その原因が理性的・論理的に説明できないときに混乱することがわかったのです。

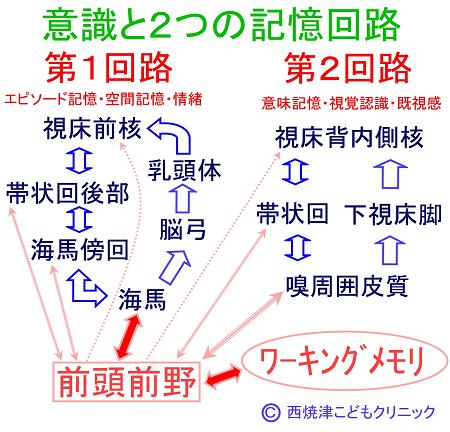

また近年になり、情動の中枢である扁桃体がヒトの感情においても中心的な働きを担っていることが明らかにされてきました。ここでもう一度第45回「神経細胞から意識の生じるプロセス」の中で私が暫定的に提示した「意識と2つの記憶回路」のモデルを振り返ってみましょう。次の図で示したように意識は海馬を通るエピソード記憶の回路と、海馬を通らない意味記憶の2経路と前頭前野が相互に連絡し、そのネットワーク上で情報が0.5 秒以上保持されるときに生じる精神体験であることを第45回と第46回に解説しています。

この意識の回路に感情がどのように関わっているのかを説明するには扁桃体の機能を考慮する必要があります。扁桃体には情動的な情報に対して生物的に良い悪いの判断と記憶を作る機能があり、私たちの感情も扁桃体の判断を基に生み出されていると考えるのが妥当です。しかし扁桃体には意識を生むワーキングメモリの脳領域である外背側前頭前野と直接の神経連絡経路がありません。そこで私は扁桃体と意識と感情を結びつける次のモデルを提唱いたします。

この意識の回路に感情がどのように関わっているのかを説明するには扁桃体の機能を考慮する必要があります。扁桃体には情動的な情報に対して生物的に良い悪いの判断と記憶を作る機能があり、私たちの感情も扁桃体の判断を基に生み出されていると考えるのが妥当です。しかし扁桃体には意識を生むワーキングメモリの脳領域である外背側前頭前野と直接の神経連絡経路がありません。そこで私は扁桃体と意識と感情を結びつける次のモデルを提唱いたします。 扁桃体が相互に強い連絡を持つのは前頭葉の眼窩野と前部帯状回です。眼窩野は感情の皮質とも呼ばれ、この部位に障害があると情緒が不安定となり人格や行動の変化として現れます。前部帯状回は意欲の皮質とも呼ばれ、この部位に障害があると無気力で意欲を欠いた状態として現れます。前頭葉の眼窩野も前部帯状回もワーキングメモリの脳領域である前頭前野背外側部とは相互に強い連絡を持っていますので、扁桃体は眼窩野と前部帯状回を経由して意識の領域を取り囲むように大脳皮質に感情の情報を送り込んでいると考えられます。また扁桃体は意識の回路の一部である側頭葉の海馬と嗅周囲皮質とも相互に強い連絡を持っていますので、エピソード記憶や意味記憶も手がかりとして加味した情動情報をワーキングメモリと意識の領域内に送り込んで、これが感情覚知に使われていると私は考えています。

扁桃体が相互に強い連絡を持つのは前頭葉の眼窩野と前部帯状回です。眼窩野は感情の皮質とも呼ばれ、この部位に障害があると情緒が不安定となり人格や行動の変化として現れます。前部帯状回は意欲の皮質とも呼ばれ、この部位に障害があると無気力で意欲を欠いた状態として現れます。前頭葉の眼窩野も前部帯状回もワーキングメモリの脳領域である前頭前野背外側部とは相互に強い連絡を持っていますので、扁桃体は眼窩野と前部帯状回を経由して意識の領域を取り囲むように大脳皮質に感情の情報を送り込んでいると考えられます。また扁桃体は意識の回路の一部である側頭葉の海馬と嗅周囲皮質とも相互に強い連絡を持っていますので、エピソード記憶や意味記憶も手がかりとして加味した情動情報をワーキングメモリと意識の領域内に送り込んで、これが感情覚知に使われていると私は考えています。本稿の制作には藤田和生編著「感情科学」(京都大学学術出版会 2007年)から図版と文章を引用し使用させていただきました。著者と出版社に感謝と敬意を表します。