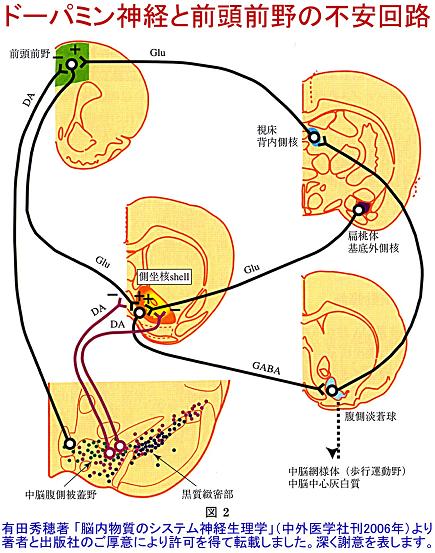

中脳腹側被蓋野から大脳に向けて投射されているドーパミン神経系には、側坐核を介して報酬系として学習に関与している神経系、いわゆる脳の励まし役としての中脳辺縁ドーパミン系路以外に、大脳皮質前頭前野に対して投射して不安に関係する経路が存在しています。この中脳皮質ドーパミン経路の特徴は、ドーパミン神経系に一般に見られるオートレセプターを介した自己抑制機能を持っていないことで、この点がドーパミンと不安を理解する上でも重要なポイントになります。ラットの脳に不慣れな読者の為に、下図にはヒトの脳に私が書き込んだドーパミン神経系の走行を掲示します。この図で示されている水色の線が不安の回路でもある中脳皮質ドーパミン経路であります。

ヒトの赤ちゃんで人見知りの始まる時期にしばしば見られる「泣き笑い表情が同時に現れる現象」について第16回「モナリザの微笑」で説明しました。また第54回には、ヒトの脳内で乳幼児期から繰り返し起こる期待と報酬の結果を、ドーパミン神経系とセロトニン神経系が手綱核から抑制と促通として脳幹の毛様体で学習し、その蓄積が人格という行動選択の基本パターンを形成する人格形成モデルを「迷いの神経発達仮説」として提言いたしました。今回はこの回路の一部であるドーパミン神経系に焦点を当て、その報酬系としての機能と、恐怖不安の回路としての「心のブレーキシステム」の機能について考え、さらにはドーパミン神経系が薬物依存症の病態に関与する神経生理学から、心のブレーキが効かなくなる「テレビ・ゲーム依存症」への警告についても言及したいと思います。

ヒトの赤ちゃんで人見知りの始まる時期にしばしば見られる「泣き笑い表情が同時に現れる現象」について第16回「モナリザの微笑」で説明しました。また第54回には、ヒトの脳内で乳幼児期から繰り返し起こる期待と報酬の結果を、ドーパミン神経系とセロトニン神経系が手綱核から抑制と促通として脳幹の毛様体で学習し、その蓄積が人格という行動選択の基本パターンを形成する人格形成モデルを「迷いの神経発達仮説」として提言いたしました。今回はこの回路の一部であるドーパミン神経系に焦点を当て、その報酬系としての機能と、恐怖不安の回路としての「心のブレーキシステム」の機能について考え、さらにはドーパミン神経系が薬物依存症の病態に関与する神経生理学から、心のブレーキが効かなくなる「テレビ・ゲーム依存症」への警告についても言及したいと思います。

動物実験で、ラットの下肢に比較的弱い電気ショックを断続的に与え続けると、前頭前野のドーパミン神経系(中脳皮質ドーパミン経路)が活動を強めることがわかっています。条件付けられた実験動物は、電気ショックを与えられたゲージに入れられるだけでも、あるいは痛みを伴わない拘束負荷や強制水泳負荷でも中脳ドーパミン経路が賦活化されることから、恐怖の予測や継続、すなわち不安が重要な原因であると推定されます。それ以外の経路、第53回で解説した中脳辺縁系路や第54回で解説した黒質線条体経路はこのような刺激負荷では賦活化されないので、不安による賦活化は前頭前野のドーパミン神経系に特徴的な現象であります。この中脳皮質ドーパミン経路にはオートレセプターが欠如しているので、不安ストレスで活性化されると前頭前野のドーパミン放出がコントロールできなくなり、不安が不安を呼ぶ状況になります。このことは人には何か一つ不安があると別のことまで余分に心配が増えるという、「取り越し苦労」の現象で観察されます。

不安によって賦活化される前頭前野のドーパミン神経系の標的細胞は、グルタミン酸系の細胞で、情動的行動選択に関わる側坐核シェルのGABA 作動性神経に向かって軸索を出しています。このGABA 作動性神経の標的細胞は運動実行指令を発令する腹側淡蒼球のグルタミン酸系神経ですので、前頭前野にある神経細胞の働きは運動発現に対して抑制的に働く側坐核のGABA 神経を強化する、言い換えれば脳内ブレーキとしての働きがあるともいえます。不安による中脳皮質ドーパミン神経系は前頭前野のブレーキを弱める作用を呈していますので、動物は一般に不安があるとビクビクして落ち着きがなくなります。

この前頭前野の不安に関するドーパミン神経系と中脳腹側被蓋野からの情動的行動選択に関わるドーパミン神経系は上図に示したように非常に接近して存在していますので、不安刺激が中脳辺縁系路を賦活しないのは、あるいはオートレセプターの有無による違いかも知れません。中脳辺縁系路は不安で賦活化されて心のブレーキである前頭前野からのグルタミン酸神経を側坐核で弱める働きをしていますので、この情動系の中脳辺縁系ドーパミン神経も結果的には中脳皮質経路と同じく運動を発現しやすくさせる働きを持つことになります。結論として、ヒトを含む哺乳動物は一般的に不安があったり、喜怒哀楽の情動的な感情刺激があると、前頭前野からの側坐核への心のブレーキが緩み衝動的な行動を実行しやすくなると言うことが納得できます。側坐核への心のブレーキは前頭前野から以外に扁桃体からも入力があり、恐怖は基本的に運動を停止する、すなわちフリーズさせることもこの図から理解できます。このように私たちの行動選択発現は基本的に最初にブレーキがあって、そのブレーキを緩めることで行動が発現するように脳内の神経経路は設計されているのです。そのブレーキを緩める要素は喜怒哀楽の情動刺激と、じりじり長引く不安負荷刺激で、人が爆発的に行動を起こすのは、感情的に行動するときと堪忍袋の緒が切れたときであることは、極めて動物的である自然な現象だと理解できます。つまり「キレる子ども」には切れるだけの十分な理由があるのです。大切なことは、キレる子どもにならないためには、ドーパミン神経系が必要以上に働きすぎないように適切に調節することを生後の環境で学習させることだと思われます。黒質線条体系のドーパミン不足を主な病態とするパーキンソン病という病気では、振戦・無動・固縮という運動系の障害に加えて、感情の鈍麻・喪失・不安・抑うつという精神症状も発現することから、ドーパミン神経系が私たち人類の脳機能に重要であることに異論はありません。しかしその過剰状態は逆に情動系の働きが過多となり、心のブレーキが緩んだ状態を作ることも忘れてはなりません。

この前頭前野の不安に関するドーパミン神経系と中脳腹側被蓋野からの情動的行動選択に関わるドーパミン神経系は上図に示したように非常に接近して存在していますので、不安刺激が中脳辺縁系路を賦活しないのは、あるいはオートレセプターの有無による違いかも知れません。中脳辺縁系路は不安で賦活化されて心のブレーキである前頭前野からのグルタミン酸神経を側坐核で弱める働きをしていますので、この情動系の中脳辺縁系ドーパミン神経も結果的には中脳皮質経路と同じく運動を発現しやすくさせる働きを持つことになります。結論として、ヒトを含む哺乳動物は一般的に不安があったり、喜怒哀楽の情動的な感情刺激があると、前頭前野からの側坐核への心のブレーキが緩み衝動的な行動を実行しやすくなると言うことが納得できます。側坐核への心のブレーキは前頭前野から以外に扁桃体からも入力があり、恐怖は基本的に運動を停止する、すなわちフリーズさせることもこの図から理解できます。このように私たちの行動選択発現は基本的に最初にブレーキがあって、そのブレーキを緩めることで行動が発現するように脳内の神経経路は設計されているのです。そのブレーキを緩める要素は喜怒哀楽の情動刺激と、じりじり長引く不安負荷刺激で、人が爆発的に行動を起こすのは、感情的に行動するときと堪忍袋の緒が切れたときであることは、極めて動物的である自然な現象だと理解できます。つまり「キレる子ども」には切れるだけの十分な理由があるのです。大切なことは、キレる子どもにならないためには、ドーパミン神経系が必要以上に働きすぎないように適切に調節することを生後の環境で学習させることだと思われます。黒質線条体系のドーパミン不足を主な病態とするパーキンソン病という病気では、振戦・無動・固縮という運動系の障害に加えて、感情の鈍麻・喪失・不安・抑うつという精神症状も発現することから、ドーパミン神経系が私たち人類の脳機能に重要であることに異論はありません。しかしその過剰状態は逆に情動系の働きが過多となり、心のブレーキが緩んだ状態を作ることも忘れてはなりません。

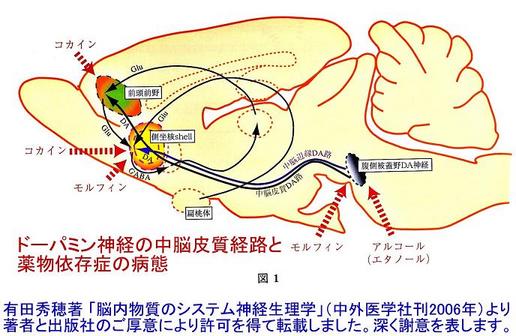

ドーパミン神経系の働きが過多である場合の心の変化は、薬物中毒の病態で顕著になります。興奮剤であるコカインは脳の覚醒レベルを高め、多幸感をもたらし、疲労感や飢餓感を忘れさせ、身体的・精神的な持久力を増強させることから、戦時中には頻繁に使用されたという歴史があります。コカインの主な生理作用は、ドーパミン神経系の標的細胞におけるシナプス内でドーパミンの再取り込みを阻害してドーパミン濃度を高く保つことにあります。その為に前頭前野の細胞に対しては覚醒作用と同時に、側坐核への心のブレーキを抑制し、側坐核シェルのGABA 作動性ニューロンに対しても、扁桃体と前頭前野から入力する心のブレーキを抑制して、いずれの場合も行動発現を促進する結果になります。またすぐれた鎮痛薬であるモルヒネは側坐核シェルのGABA 作動性ニューロンを直接抑制すると共に、腹側被蓋野のドーパミン神経系に対しては作用を増強させ促進的に働くので、側坐核が腹側淡蒼球に送る行動抑制信号を二重に緩める結果となり、情動的な行動を発現することが出来にくくなり感情に身を任せるままになってしまいます。これらの薬物にはそれぞれ一時的であれば心にとって利益をもたらす作用もありますが、どちらの薬物も中毒・依存性をもたらす厄介なマイナス面を有しています。このことがドーパミン神経系の持つ報酬系としてのプラス面と中毒・依存性というマイナス面の相反する特性を如実に示しています。

またアルコールについても個人差はあるものの依存性を形成することが知られていて、この場合は腹側被蓋野尾側からの中脳皮質ドーパミン神経を賦活して一時的な覚醒と情動賦活作用を及ぼしますが、アルコール濃度が高まるにつれ神経軸索ではミエリンの絶縁効果を弱めるので、逆に末梢神経から始まって中枢神経へと伝達抑制効果が出現して手足が麻痺したり頭がボーッとして酔いの症状が出現します。上図に示したのは薬物中毒・依存症とドーパミン神経系の関係を示すラットの脳神経図版です。

またアルコールについても個人差はあるものの依存性を形成することが知られていて、この場合は腹側被蓋野尾側からの中脳皮質ドーパミン神経を賦活して一時的な覚醒と情動賦活作用を及ぼしますが、アルコール濃度が高まるにつれ神経軸索ではミエリンの絶縁効果を弱めるので、逆に末梢神経から始まって中枢神経へと伝達抑制効果が出現して手足が麻痺したり頭がボーッとして酔いの症状が出現します。上図に示したのは薬物中毒・依存症とドーパミン神経系の関係を示すラットの脳神経図版です。

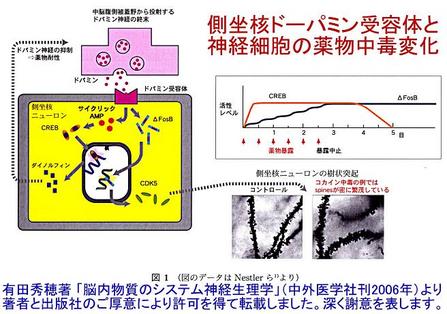

このような中毒症状は、一時的なものではなく禁断症状を伴った依存的なものであることが社会問題をも引き起こす危険な一面ですが、その依存症の形成にはドーパミン神経系のシナプス変性という構造的な変化が伴い、一旦依存性が形成されると容易には元に戻れないことが実証されています。依存性薬物によって中脳辺縁系路および中脳皮質経路のドーパミン神経が賦活されると、ドーパミン受容細胞内でCREBというタンパク質が誘導されてダイノルフィンというドーパミンの働きを抑制する物質を作ります。この抑制作用のために側坐核が同じだけの情動効果(快楽)を感じるためにはより大量の薬物を必要とする薬剤耐性が生じます。その為に薬物使用量がますます増えて側坐核がドーパミン漬け状態になると、今度はCDK5というタンパク質が作られて、樹状突起のシナプス密度を高める事がわかっています。このようなシナプス密度の増加という構造的な変化が起こると、側坐核シェルの神経細胞は扁桃体、前頭前野、海馬からのグルタミン酸系神経入力に敏感になり、ほんのわずかな薬物の刺激あるいはただその薬物や使用後の快感を想像するだけでドーパミン経路が賦活されて行動選択と行動発現が強制的に起こる、つまり薬物を強迫的に探し求めて使用しなければいられないと薬物中毒特有の症状が出現するのです。下図に示したのが薬物中毒で起こったシナプス増加の病態です。

このようにドーパミン神経系は報酬系として学習にプラスの効果を持つ一方で、不安によって心が落ち着きを失い不安定で衝動的になる現象とも関係し、さらには中毒・依存性という社会的問題を引き起こす背景ともなりうることを今回は具体的な神経細胞の変化として説明いたしましたが、子どもの脳内でもドーパミン過剰状態が問題となることを、精神科医の岡田尊司先生が指摘しています。岡田尊司先生が「脳内汚染」と名付けた現象は子どもがテレビゲームによってドーパミン過剰状態に陥り、親がいくら注意してもテレビやゲームをやめられなくなる、テレビゲームによる中毒・依存性のことです。子どもの脳に対するドーパミン過剰状態の危険性は、注意欠陥多動性障害の治療に使われていたリタリンが一部の乱用で依存症を形成した歴史からも強く推察できます。子どもたちの脳が過剰なドーパミン分泌状態では快楽に歯止めが利かなくなり、感情に身を任せた衝動的な行動を強迫的に選択する可能性については十分な注意が必要だと思います。この点で私も岡田尊司先生の意見に賛成の立場ですが、このことについては後ほどまた詳しく解説したいと思います。

このようにドーパミン神経系は報酬系として学習にプラスの効果を持つ一方で、不安によって心が落ち着きを失い不安定で衝動的になる現象とも関係し、さらには中毒・依存性という社会的問題を引き起こす背景ともなりうることを今回は具体的な神経細胞の変化として説明いたしましたが、子どもの脳内でもドーパミン過剰状態が問題となることを、精神科医の岡田尊司先生が指摘しています。岡田尊司先生が「脳内汚染」と名付けた現象は子どもがテレビゲームによってドーパミン過剰状態に陥り、親がいくら注意してもテレビやゲームをやめられなくなる、テレビゲームによる中毒・依存性のことです。子どもの脳に対するドーパミン過剰状態の危険性は、注意欠陥多動性障害の治療に使われていたリタリンが一部の乱用で依存症を形成した歴史からも強く推察できます。子どもたちの脳が過剰なドーパミン分泌状態では快楽に歯止めが利かなくなり、感情に身を任せた衝動的な行動を強迫的に選択する可能性については十分な注意が必要だと思います。この点で私も岡田尊司先生の意見に賛成の立場ですが、このことについては後ほどまた詳しく解説したいと思います。