1.文科省によるいじめの定義の拡大

文部科学省(当時の文部省)が初めていじめの定義を行ったのは、あるいじめ自殺事件がきっかけでした。その事件は、東京都中野区立中野富士見中学校(当時)の2年生の鹿川裕史(しかがわ・ひろふみ)君のいじめによる自殺でした。1986年2月1日に、岩手県盛岡市内の盛岡駅のトイレで首をつって亡くなっているのが発見されましたが、それは、日ごろから学校で続いていたいじめの中で、彼が亡くなったと見立てたお葬式ごっこの直後のことでした。いじめを行った生徒の名前と、「このままでは生き地獄」とつづった遺書が残されていました。この事件がきっかけとなり、いじめが社会問題化し、文部科学省もいじめの定義を行いました。(「第1回 いじめの定義と変化」参照)

最初の定義は、①強いものから弱い者への一方的な攻撃であること、②1回ではなく反復して行われていること、③被害者が深刻な心身のストレスを感じていること、の3要素で構成されていました。

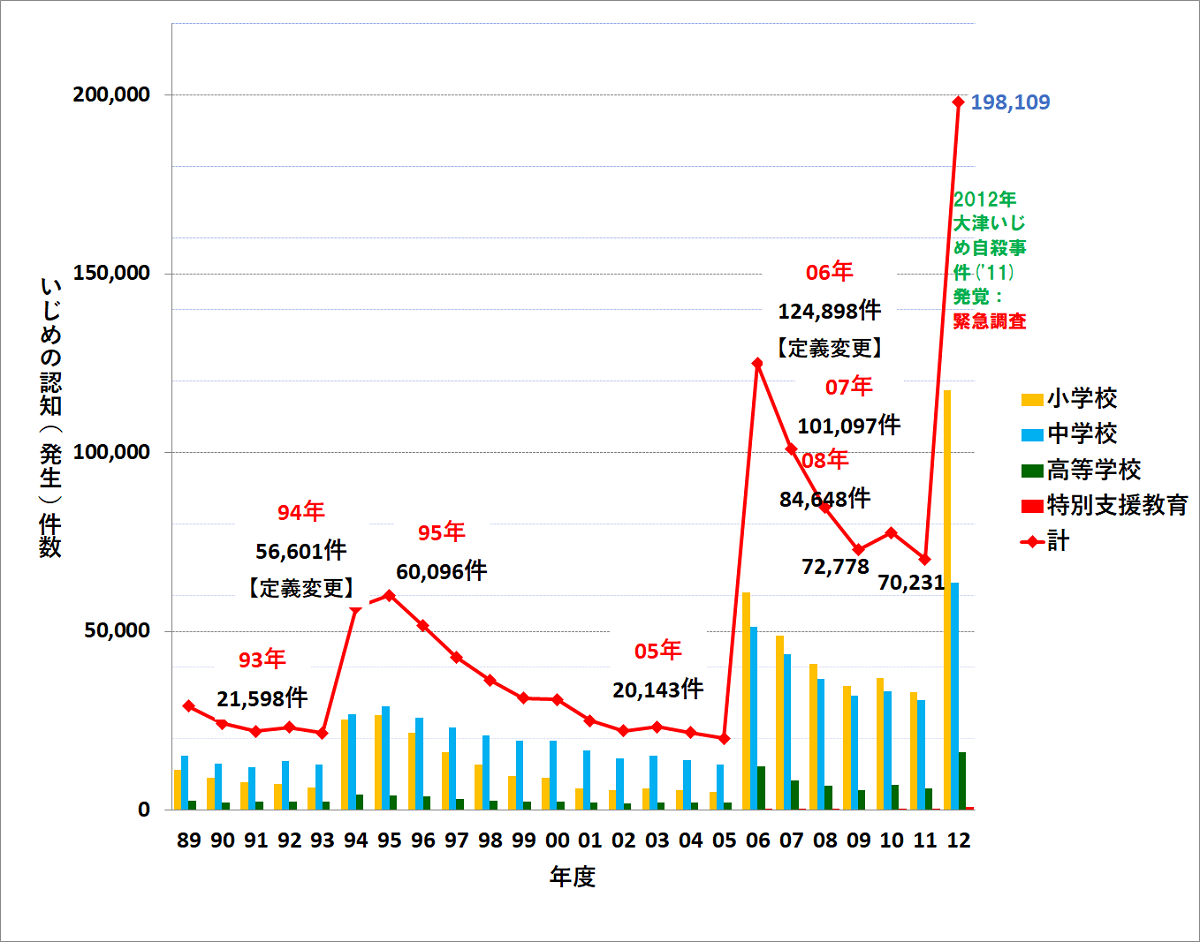

その後も、いじめ自殺が無くならず、1986年、1995年、2005年とほぼ10年おきにいじめ自殺のピークが訪れる中で、文科省もいじめに対する学校の発見力を高めるため、定義を広げてきました。というのは、いじめの報告件数はいじめ自殺事件が世間を騒がすときには一時的に増えますが、10年ほど経つうちに次第に下がっていき、「いじめが減った」と思いきや、また大きないじめ自殺事件が起こるということが何回か繰り返されてきたからです(図1)。図1は1980年代後半から2011年に社会問題となった大津のいじめ自殺事件(注)の次年度(2012年度)までのいじめ報告件数の推移です。その都度、有効な防止策を確立できていないとして、文科省も批判にさらされてきました。そのため、いじめの定義を広げることにより、より軽微ないじめに対しても学校等の感度を上げ、ひいてはより大きないじめを芽の段階で発見し抑制することを意図しました。定義を広げた結果、現在は「一定の関係のある他者からの言動により心身の苦痛を感じたものはいじめととらえる」ことになっており、最初の定義から「力の強弱」、「反復性」という2つの要素が除かれています。

大津のいじめ自殺事件も非常に大きなショックを世間に与えたので、その翌年度の報告件数は激増しています。

(文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査(届出統計)」より)

2.定義拡大の効果検証の必要性

このように定義を広くしたことに、本当にいじめの予防や早期発見の効果があるのかどうかは、実際のいじめ自殺が減少したか、重大いじめ事案が減少したかで検証する必要があります。しかし、児童生徒の自死の原因がいじめであると調査委員会が認定しなければ、いじめ自殺と認められません。いじめ自殺であると認定できるケース、たとえば遺書が残されていて、自死の原因がいじめであると明記されているケースや、客観的に見ていじめが原因であるケースは限られていますので、実際に公表されているよりも多くのいじめ自殺があると推測できるものの正確な数はわかりません。

従来のいじめ自殺については、小学生、高校生に比して中学生の人数がずっと多い傾向は一貫しています。1件のいじめ自殺の裏には、そのずっと多くのいじめがあることを考えると、中学校でのいじめ件数が、いじめ自殺の件数と同じように一番多くなるはずです。しかし、いじめの定義が広がり、いじめの報告件数が増える中で、中学校に比べて小学校からの報告件数の伸びが、非常に大きくなっています。まず、図1を見るとわかるように、2005年度までは、小学校よりも中学校からのいじめ報告数が多い傾向がありました。ところが、2006年度から小学校も中学校も報告数が激増するとともに、報告数はほぼ同数ながら小学校のほうがわずかに多い傾向が続き、大津の事件の翌年の2012年度には小学校が中学校の倍の報告数に増えています。

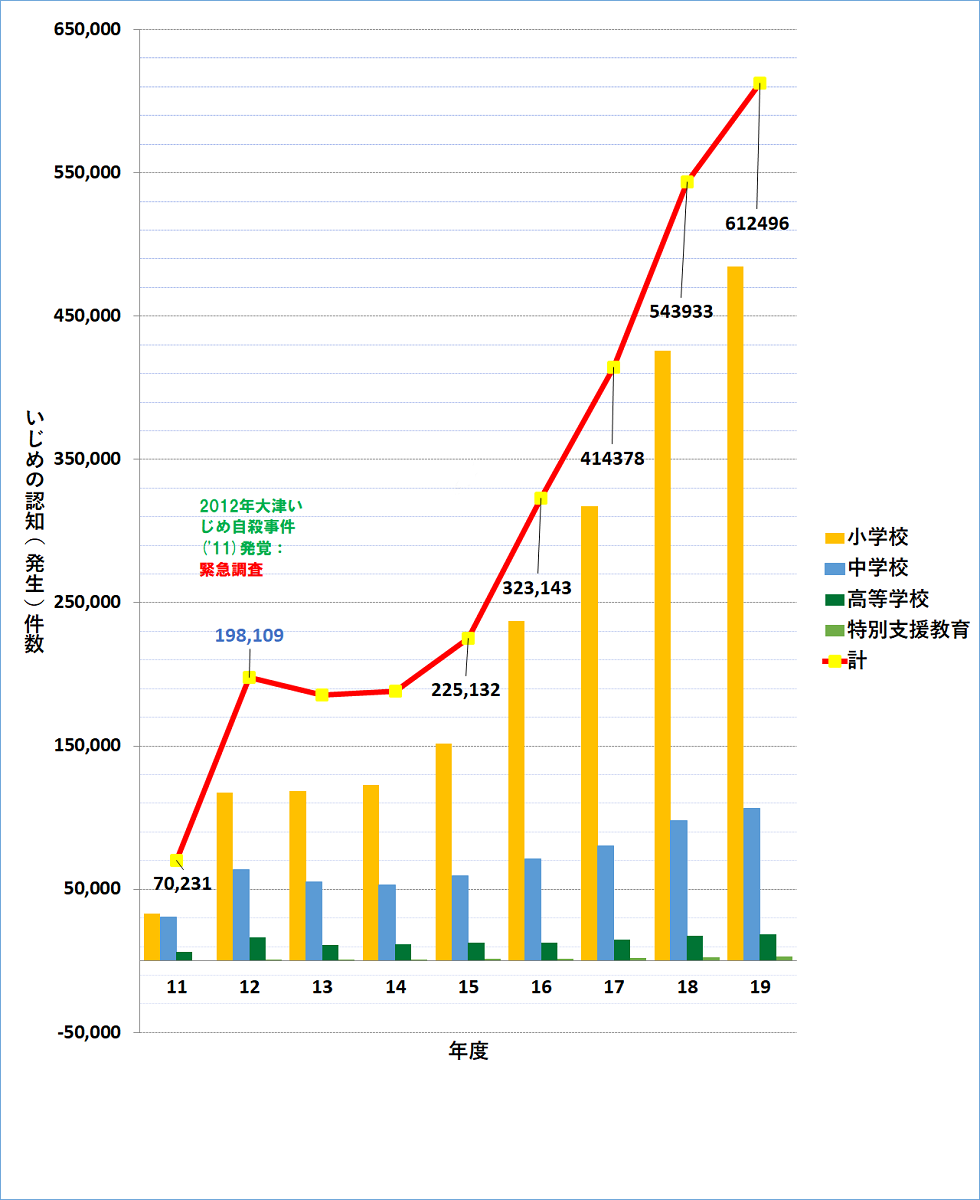

図2は2011年度から2019年度までの認知件数の推移です。2012年度ですら、それまでに比較して激増しているのに、その後の認知件数の伸びは、それとは比較にならない加速度で伸びています。また、小学校での伸びが極めて大きいこともわかります。

(文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査(届出統計)」より)

本来であれば、小学校よりも中学校でのいじめの報告数が増えるはずなのに、なぜ小学校での伸びが大きくなっているのでしょうか。

一つには、今のいじめの定義から見て、小学校のほうが、いじめを発見しやすいこと、また、中学生よりも小学生のほうが、いじめを隠す度合いが低く、先生や保護者に話すことの抵抗が少ないことがあるでしょう。逆に、小学校よりも中学校のほうが、子どもの自律性を尊重するために、先生の方からいじめの有無について質問しても、生徒から「大丈夫です」と言われると、それ以上追及することが少ないこと、などが考えられます。また、文科省が、いじめの報告件数が多いことは悪いことではなく、いじめに関する敏感さを反映しているので、報告件数が多いことは、むしろ良いことである、という見解を打ち出したことも、小学校からの報告件数の増加に寄与していると思われます。

3.定義拡大の副作用

①いじめ発見意欲の低下?

定義拡大の副作用としては、いじめの報告数が激増するに伴い、学校の報告業務が増加し、現場の業務負担感を高めた可能性を指摘できるでしょう。とくに報告を取りまとめる立場の教員や管理職はそうでしょう。そのため、できるだけ多くのいじめを早期発見し早期対応することが、結果的にはいじめ対応にかかる総業務量を軽減することにつながるにもかかわらず、「新たないじめを少しでも早く、多く発見しよう」という意欲の低下や、新たないじめ発見の試みの導入に対する消極性につながることもありうると考えられます。つまりいじめ対応業務が、作業となってしまい、新たな作業を増やさないようにする中で、新たないじめの発見に消極的になり、いじめを見逃す結果、いじめが大きくなって対応が困難になるという、逆説的なケースが出ることも想定されます。別の言い方をすれば、いじめ関連業務に追われることで、かえっていじめの本質的な対応がなされにくくなるという副作用が発生する可能性もあるということです。こうした逆説的な現象が、全国の学校で生じていないことを願うばかりです。

いじめの報告件数が増える中でも、ひとつひとつのいじめに対して学校が誠実かつ効果的に対応していくなら、いじめの発見力が高まるほど、いじめの抑制に効果的になるでしょう。単に報告書を作成するだけで、本質を突いた効果的な対応や予防をしないのであれば、実質的な効果は薄れるであろうと考えます。報告件数が増えることに加えて、いじめの本質を理解して、有効な対応や予防ができる力を学校がつけることが肝要だと思います。

現在のように報告件数が右肩上がりに増加していれば、仮に大きないじめ自殺事件が起きたとしても、文科省はかつてのように「認知件数が減っているのにいじめ自殺がなくなっていない」と責められることはないでしょう。ですが、「認知件数が増えているのに減らす対策をしていない」と言われて、結果的に、また認知件数が減ることにもつながるかもしれません。いずれにしても、こうした異常な報告件数の増加は、特に小学校現場には負担をかけており、その費用対効果が担保されることが重要だと思います。

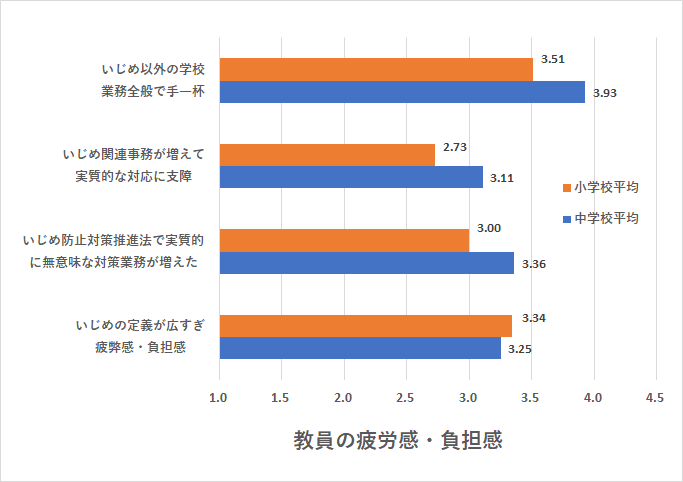

ちなみに図3は、筆者が2019年7月ごろに、小中学校の教員にいじめ関連業務とそれ以外の業務全般に関する負担感のアンケートを実施した結果です。「あなたは学校のいじめ対策について、どれくらい負担感・疲弊感を感じていますか」という質問に対して、項目ごとに「1:全く思わない」、「2:あまり思わない」、「3:どちらとも言えない」、「4:大体そう思う」、「5:非常にそう思う」の5段階評価で答えてもらいました。小学校と中学校では大きな違いはありませんでしたが、「いじめ以外の学校業務全般」での負担感が、選択肢の中では最も強いことがわかります。これは管理職と一般教員との回答を混ぜたものなので、報告書のとりまとめなど、いじめ対応業務にあたることが多い管理職とそうでない教員とで分けると、異なる傾向がみられるかもしれません。

「Q.あなたは学校のいじめ対策について、どれくらい負担感・疲弊感を感じていますか。」

1~5の当てはまる数字に〇をして下さい。

( 1:全く思わない、2:あまり思わない、3:どちらとも言えない、4:大体そう思う、5:非常にそう思う )

②加害者-被害者図式から相互いじめへ

加害者-被害者図式が定着する中で、加害者はいかなることがあっても悪であり、被害者は守られるべき存在、という図式が世間に浸透しているのではないでしょうか。その結果、保護者は子どもが被害者よりも加害者になることのほうを嫌がる傾向があると思われます。いじめ問題が発生したときに、報告書では加害児童生徒と被害児童生徒という枠組みで報告しますが、学校が保護者対応や子どもたちの指導をするときには、十分な配慮が必要と考えます。どの保護者も、加害者側とされることは避けたい傾向があるため、加害者-被害者という図式を当てはめてコミュニケーションをとると、学校と保護者とのコミュニケーションが破綻しやすいと思われます。加害者側とされる児童生徒についても、何らかの問題が背景にある場合も想定しつつ、まずはケアする視点をもつ必要があります。また、学校から見れば、どちらの子どももご家庭も、学校にとっては大事な子ども、ご家庭だというスタンスをもつ必要があると思われます。

また、以前のように「力の強い側から弱い側への一方的な攻撃」という要素が取り除かれて、定義が広くなったために、加害者と被害者が固定されない、どちらも加害者であると同時に被害者でもあるケースも確実に増えるでしょう。わたしは、こうした定義の拡大がもたらしたいじめの比較的新しい形態として、「相互いじめ」という概念を提唱したいと思います。

いじめの当事者や家庭への指導や対応に当たっては、教員は、相互いじめも視野に入れつつ、いたずらに加害者-被害者図式にはめ込むことなく、ご家庭とコミュニケーションをとることが必要になっていくと思います。

- ・滋賀 NEWS WEB 大津いじめ自殺裁判賠償命令確定|NHK 滋賀県のニュース

https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20210125/2060006758.html(2021年1月25日) - ・Wikipedia 大津市中2いじめ自殺事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E4%B8%AD2%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%81%E8%87%AA%E6%AE%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6

参考文献

-

文部科学省 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm - 文部科学省 令和元年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の訂正について

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00383.html(令和2年11月13日)

杉森 伸吉(すぎもり・しんきち)

杉森 伸吉(すぎもり・しんきち)