1. 問題設定

本稿の目的は、中学校における数学の習熟度別指導が、生徒の学力および学力の階層差に与える影響を、大規模学力調査データの分析から検討することである。

近年、生徒の理解度や意欲によって授業クラスを分化させる「習熟度別指導」が、都市部の学校を中心に普及している。1990年代までの義務教育において、習熟度別指導は極めて例外的な教育方法であったが、現在ではまったく珍しいものではない。ベネッセ教育開発研究所 [発刊当時はベネッセ教育研究開発センター](2008)によれば、中学校で習熟度別指導が最も実施されている教科は数学であり、2007年時点での実施率は1年生で28.1%、2年生で34.0%、3年生で35.2%である。

しかし、習熟度別指導の効果については諸説が存在し、見解の一致を見ていない。たとえば佐藤(2004)は、習熟度別指導は協同学習を阻害するため、成績上位層の一部には効果があるが、全体としては学力を低下させ、学力の階層差も拡大させると論じている。梅原・小寺ほか(2005)もほぼ同様の指摘をしている。一方で、志水(2005)は、習熟度別指導はいわゆる階層下位の生徒の学力を底上げすることに有効であると示している。

このように習熟度別指導の効果について異なる主張が存在する背景として、十分な実証データの不在を指摘することができる。佐藤(2004)は1980年代のアメリカの研究知見を根拠としているが、それが日本に当てはまるかどうかは検証の余地がある。梅原・小寺ほか(2005)についても、実践事例は豊富に示されているものの、知見の一般性の検証は課題として残されている。また、志水(2005)は「効果のある学校」(階層下位の生徒の学力が一定以上に保たれている学校)とそうでない学校の違いの一つとして、前者で習熟度別指導が行われていることを示しているが、それだけでは習熟度別指導と学力の間の因果関係は断言できない。

一方、教育効果の検証が盛んなアメリカにおいては、習熟度別指導の効果に関する実証研究が、近年でも少なからず蓄積されている。たとえばCarbonaro(2005)は、下位コースでは生徒の努力が低減することを示し、習熟度別および進路別指導が学力格差の拡大をもたらす可能性を指摘している。また、Burrisほか(2006)は、習熟度別指導は階層下位の生徒の学力を低下させ、学力の階層差を拡大させることを示している。そしてYogan(2000)は、複数の研究をレビューし、階層下位の子どもは習熟度別に分かれると下位コースに所属しやすく、そのことによって教師からの期待などが低下し、学力も低下するとしている。

しかし、これらの知見をそのまま日本に適用することは、おそらくできない。なぜなら、多くの事例を検討した加藤(2004)が指摘するように、日本の習熟度別指導は欧米と異なり、学習指導要領による制約と平等志向の学校文化から、基礎クラスで学習に遅れが出ないことが最優先にされる傾向があり、そのことが習熟度別指導の効果の日本的な特徴を生み出している可能性があるからである。欧米の知見の輸入には慎重になり、日本の習熟度別指導の効果は、日本のデータによって検証される必要があるだろう。本稿の意図はここにある。

2. データと変数

本稿の研究課題に応えるためには、日本全国から標本抽出がなされた大規模学力調査のデータが必要である。そこで使用するのが、「国際数学・理科教育動向調査」の2007年調査、通称TIMSS2007の中学2年生データである(1)。

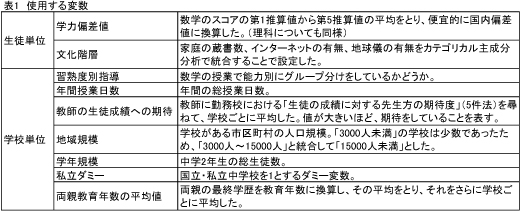

TIMSS2007は、2006年度の学年末に日本全国から無作為抽出された小学4年生と中学2年生の学級において実施された。中学2年生に関する調査は、有効回答数が生徒4312名、教師365名、学校146校である。これほど大規模な標本抽出が行われ、家庭背景や学校の指導方法について多くの質問項目が含まれている中学生対象の学力調査は、TIMSSの他には存在しない。なお、TIMSSの教育到達度調査で測定しているのは、「学校カリキュラムの内容を生徒がどの程度習得しているか」という、いわば「狭義の学力」であるという点には注意を要する。分析に用いる変数の一覧を表1に示す(2)。

3. 分析手法

ここで、本稿で用いる分析手法について説明する。習熟度別指導の効果を見出そうとするとき、習熟度別指導を行っている学校と行っていない学校の学力偏差値の平均値を単純に比較することはほとんど意味がない。なぜなら、習熟度別指導を行っている学校と行っていない学校は無作為に割り当てられているわけではなく、習熟度別指導を行うか否かは、その学校の生徒の事前の学力分布や地域特性と連関していると考えられるからである。

このような場合、まず考えられるのは、学力偏差値を従属変数、習熟度別指導の有無とその共変量を独立変数とする重回帰分析を行うことによって、習熟度別指導の真の効果に接近する方法だろう。しかし、重回帰分析はすべての独立変数と誤差項の無相関を仮定しているため、その仮定が満たされない場合、推定が正しくなされないといった問題点もある。そこで本稿では、この問題をクリアでき、かつ分析結果を簡潔に示すことができる傾向スコア補正法、その中でも「逆確率による重み付け法」(IPW法)を採用する。以下、手順を簡単に示すが、原理の詳細については星野(2005)を参照されたい。

手順1 習熟度別指導を実施するかどうかを従属変数とするロジスティック回帰分析を行い、各学校が習熟度別指導を実施する確率を推計する。この確率が傾向スコアと呼ばれる。

手順2 習熟度別指導を行っている学校については、傾向スコアの逆数で重み付けをし、習熟度別指導を行っていない学校については、(1-傾向スコア)の逆数で重み付けをする方法である。こうすることで、習熟度別指導を行っている学校と行っていない学校は、習熟度別指導以前の諸条件において均質な集団と見なせるようになる。

手順3 重み付けをした状態で、習熟度別指導を行っている学校と行っていない学校の、生徒の学力偏差値の平均値を比較する。この平均値の差が習熟度別指導の効果となる。なお、分析に当たっては、重み付けによって習熟度別指導を受けている生徒の比率が変わったり、標本全体のケース数が増減したりしないように、重み付けの値を調整する。

4. 傾向スコアの算出

前節で示した手順に則り、まず習熟度別指導の実施を従属変数とするロジスティック回帰分析を行い、各学校が習熟度別指導を行う確率、すなわち傾向スコアを算出する。

習熟度別指導を行っている学校と行っていない学校は、いくつかの異なる性質を有していると想定できる。まず、習熟度別指導はもともと学力の散らばりが大きい学校で実施されやすいと考えられる。また、学力向上を重視するような方針の学校では実施されやすいだろう。人口規模が小さい地域にある学校では、そもそも実施しようがないといったことも考えられる。さらに、保護者の社会経済的水準が高い学校では、保護者の学力への関心の高さに対応して習熟度別指導が行われやすいといったこともあるかもしれない。すなわち、習熟度別指導の実施の背後要因としては、その学校の事前の学力分布、学力向上重視度、地域特性、社会経済的背景という大きく分けて四つが想定できる。

本稿においては、学校の学力向上重視度の指標として、年間授業日数と教師の生徒成績への期待を用いる。地域特性の指標としては、地域規模(市区町村の人口)と学年規模(中学2年生の総生徒数)を用いる。社会経済的背景の指標としては、私立ダミーと両親教育変数の平均値を用いる。両親教育年数は生徒単位では欠損値が多いが、学校単位で集計した場合は欠損値が少なくなるという理由から、分析に投入する。

しかし、ここで一つデータの制約に突き当たる。それは、事前の学力分布、すなわち習熟度別指導を行う以前の各学校の学力分布について、情報がないということである。これは時系列データでない以上、必然的な制約であるが、習熟度別指導の実施を規定する要因として、事前の学力分布は欠かせない。すでに述べたように、習熟度別指導がもともと学力の散らばりが大きい学校で実施されやすいといったことは十分に考えられる。

そこで本分析では、この制約による分析結果の歪みをできる限り小さくするため、同一学校における理科の学力分布を「習熟度別指導を行う以前の数学の学力分布」の代理変数として分析に投入する。というのも、数学と理科の学力は高い相関を示すことが知られており、また理科では習熟度別指導がほとんど行われていないため、理科の学力分布は習熟度別指導を行う以前の数学の学力分布に近似すると考えられるからである。以上のように変数を選定し、ロジスティック回帰分析を行った結果が表2である。この分析結果に基づき、各学校が習熟度別指導を行う確率、すなわち傾向スコアが算出される。

5. 分析結果

5.1. 全体での分析習熟度別指導を行っている学校と行っていない学校の、生徒の学力偏差値の平均値を比較したものが表3である。上段の「補正前」は、単純に平均値を比較したものであり、下段の「補正後」は、傾向スコア補正を行って、平均値を比較したものである。補正後の結果から、習熟度別指導の効果が明確には見出されないことが分かる。つまり、習熟度別指導で数学の学力が向上するという議論も低下するという議論も、本分析からは正しいとは言えない。

5.2. 文化階層別の分析

前述したように、習熟度別指導の効果については、学力の階層差という点でも議論がなされている。すなわち、習熟度別指導によって学力の階層差が拡大するという主張もあれば、縮小するという主張もある。これらの主張を検証するため、ここで文化階層ごとの習熟度別指導の効果を推計する。結果が表4である。

表4の補正後の分析結果を見ると、5%水準を有意性判定の基準とすれば、習熟度別指導は文化階層にかかわらず明確な効果がない。しかし、10%水準を許容すれば、習熟度別指導は文化階層上位の生徒の学力を低下させ、文化階層下位の生徒の学力を向上させる可能性がある。どちらも効果量としては偏差値にして1程度であるので、決して大きいとは言えないが、このような結果が得られた理由は考察する必要があるだろう。

6. 結論

本稿では、傾向スコア補正法を用いて、中学校の数学における習熟度別指導の効果を分析した。その結果、中学生全体としての学力水準に対して、習熟度別指導は明確には正の効果も負の効果も及ぼさないことが分かった。全体としての学力向上を目指すのであれば、習熟度別指導ではない他の方策を検討する必要がある。

そして階層という視点に立ったとき、習熟度別指導はわずかではあるが、階層上位にとって負の効果、階層下位にとって正の効果をもつ可能性がある。すなわち、習熟度別指導は学力の階層差を縮小させる方策となり得る。ただし、学力の階層差が縮小するといっても、階層下位の学力を底上げするだけでなく、階層上位の学力を「抑え込む」ことによって、学力の階層差が縮小するという点には注意が必要である。習熟度別指導の実施が望ましいかどうかは、どのような学力分布を理想とするのかによって変わってくる。

ここで注目すべきは、このような知見は、第1節で検討した欧米における研究知見(習熟度別指導は学力の階層差を拡大する)と正反対であるという点である。加藤(2004)は、日本における習熟度別指導では、基礎クラスで学習に遅れが出ないことが優先される傾向があることを指摘している。実際、加藤(2004)や梅原・小寺ほか(2005)が示す習熟度別指導の実践事例のほぼすべては、基礎クラスにベテラン教師を配置したり、より少人数にしたりするなどの重点的な資源配分を行っており、逆のケースは一つもない。苅谷(1995)は、日本の教育界が高度経済成長期以降、能力による差別が可視化されることを忌避してきたことを明らかにしている。このような日本の教育界の文化的特性に由来し、習熟度別指導を導入するときにも、基礎クラスを排除/差別しているという事態が生じないように、基礎クラスに重点的に資源を配分するような方策が採られやすいのではなかろうか。

最後に念を押すべきは、本稿で分析したのはあくまで習熟度別指導が学力(狭義の学力)に与える効果であるということである。習熟度別指導が学力に目立った効果を有さなくても、たとえば生徒の授業満足度や教師の「授業のしやすさ」には影響を与えている可能性がある。また、習熟度別指導と言っても、その内実は多様であり、一枚岩では表現しきれない。本分析で示されたのはあくまで「平均としての」習熟度別指導の効果である。学区レベルの変数などを投入して傾向スコア算出の精度を上げることも、今後の重要な研究課題である。

-

<注>

- (1) TIMSSの調査データはTIMSS&PIRLSの公式ホームページからダウンロードできる。日本についての調査の詳細は国立教育政策研究所編(2008)にまとめられている。

- (2) 階層指標として両親教育年数を用いなかったのは、欠損が1627名(37.7%)に及び、分析における標本バイアスを避けられないと判断したためである。文化階層を設定するためのカテゴリカル主成分分析の結果、蔵書数の成分負荷量は0.697、インターネットの有無の成分負荷量は0.668、地球儀の有無の成分負荷量は0.642であった。この分析で得られた主成分得点を均等三分割して、階層上位・中位・下位を設定した。

-

<参考文献>

- C.C.Burris, J.P.Heubert and H.M.Levin 2006 "Accelerating Mathematics Achievement Using Heterogeneous Grouping" American Educational Research Journal Vol.43 pp.105-136.

- W.Carbonaro 2005 "Tracking, Students' Effort, and Academic Achievement" Sociology of Education Vol.78 pp.27-49.

- L.J.Yogan 2000 "School Tracking and Student Violence" Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol.567 pp.108-122.

- 梅原利夫・小寺隆幸編 2005『習熟度別指導で学力は育つか』明石書店。

- 加藤幸次 2004『少人数指導習熟度別指導‐人ひとりの子どもをいかに伸ばすか』ヴィヴル。

- 苅谷剛彦 1995『大衆教育社会のゆくえ‐学歴主義と平等神話の戦後史』中公新書。

- 国立教育政策研究所編 2008『TIMSS2007 算数・数学教育の国際比較‐国際数学・理科教育動向調査の2007年調査報告書』国立教育政策研究所。

- 佐藤学 2004『習熟度別指導の何が問題か』岩波ブックレット。

- 志水宏吉 2005『学力を育てる』岩波新書。

- ベネッセ総合教育開発研究所 [発刊当時:ベネッセ教育研究開発センター] 2008『第4回学習指導基本調査報告書‐小学校・中学校を対象に』ベネッセコーポレーション。

- 星野崇宏 2009『調査観察データの統計科学‐因果推論・選択バイアス・データ融合』岩波書店。

<付記>

本論文は、拙著『学校の教育効果と階層』の第5章「習熟度別指導が学力の階層差に与える影響」を抜粋し、再編集したものです。補足的な説明・分析や、学力を規定する他の要因をふまえた統合的考察は、拙著をご参照ください。