人のあらゆる営みは数え切れないほどの要因の複合からなり、単純な因果関係で理解したつもりになることは慎まなければならないものだ。にもかかわらず情報処理能力に限界のある人間は、それを単純な理由に落とし込んで理解しようとしてしまう。本稿が迫ろうとしている学力の個人差の原因についても、それは遺伝だ、いや環境だ、いや努力だ、いやいや教育だ、などとかまびすしい論争がこれまでも、そしていまもなされてきている。

実際はこういった要因(ここにあげたもの以外も、またここにあげたものの中身についても)がさまざまに影響しあって、学力というものを作り上げている。そんなことはちょっと考えれば分かりそうなものだが、「原因は複雑です、はいおしまい」、では何も分かったことにならないから、「その中でも一番大事なものは何か、そこさえ押さえておけば大丈夫」という決定因は何かを知りたくなる。

複雑さをできるだけ複雑なまま、どこまで実態に近づくことが出来るか。それが科学的な態度だ。しかし、こと「学力」に関しては、必ずしもいつも「科学的」に公正な態度で臨めないものらしい。学力は収入と同じで、とにかく高ければ高いほどよいと考えられがちで、しかもそれは、それを得ようと努力すればしたぶん分だけ増加する、増加しなければ本人の努力が足りないか、工夫のしかたが悪いか、努力が報われない境遇にいたせいにされることが多い。そしてそれらの効果が実際にあることを示す証拠を求める。そうするとたいがい見つかる。そして見つかったら、その要因だけで物語を構成しようとする。

これまでなされなかったのは、考えられる要因、調べられる要因を、できる限り満遍なく取り上げ、自分が欲しいと思う要因だけでなく、欲しくない要因までもきちんと調べること。そしてそれだけでなく、取り上げた要因の相対的重要度をきちんと計量できるような調査を行うことである。本研究では、それを出来る限り行おうとした。

本研究の背景と目的

学力についてまず注目されるのは、家庭環境だろう。なかでも最近特に人々が口にするようになったのは「親ガチャ」。つまりどんな親元に生まれたかだ。親は選べない。自分の希望や意思の及ばない、気にいらなくともリセットの効かない、あたかもハンドルをまわしてどんなカプセルトイが出てくるのかわからない「ガチャ」、あるいはスマホゲームでランダムに割り当てられてくる登場人物の強弱(これも「ガチャ」というらしい)みたいなものだ。それを端的に、露骨に示すのは親の収入と学歴だろう。あわせて社会学では「社会経済的地位」(主として親の学歴と収入。英語ではsocio-economic statusといい、略して SESという)、あるいはこれをもって「生まれ」というようだ。実際、教育社会学ではこの要因が大きく子どもの学力と進学に影響を与えていることをさまざまな大規模データから明らかにされ、かなり人々に知られるようになった(赤林ら, 2016; 松岡, 2019)。この結果から、親にいまから学歴をやり直せとか、すぐに収入を上げろというのはなかなか御無体な注文だが、せめて経済政策で何とかできないかを検討することにつながる。

親が子どもの学力に影響を与えているのは、カネや親自身の学歴だけではない。これらは、いわば親が子どもに学力を付けさせるための舞台にすぎない。その舞台の上にどんな役者や舞台装置を置くかが問題である。つまり、親がどれだけ熱心に、意図的に子どもの学習環境を整えてあげられるか。子どものときからのしつけをきちんとしているか、などが関わってくる。これは学歴や収入いかんに関わらず、ある程度心がけ次第で、努めれば何とかできる部分である。たとえ貧しくとも、限られた収入をできるだけ子どもの教育に投資するのと、どんなに裕福でもそれを遊びに使わせるのとでは違ってくるだろう。家庭環境は、学習者である子どもの視点(関わり方の行き届く範囲といってもよい)からみると、間接的なものと直接的なものがある。直接的とは、自分に対して働きかけられる躾しつけや教育的関わり、たとえば「勉強しなさい」と言われたり、本の読み聞かせをしてもらうなどという側面だ。一方、間接的な家庭環境とは、家でどのくらいの蔵書に囲まれているか、親自身が何か学習している姿を見る環境にあるか、親自身が日常的に示している一般的なしつけや教育に対する態度などである。これらも、自分に対して特に直接与えられるというものと比べれば間接的だ。

もちろん学力は、そのような直接間接の環境だけでなく、本人の学習行動が直接関わってくることはいうまでもない。教育者も学者も一番強調し、期待を寄せるのはこの部分である。学校以外にどれだけの時間勉強しているか、そのなかで宿題や予習復習をきちんとしているかなどは、当然、学業成績に関わってくるだろう。

そして遺伝要因がある。生まれつき頭がいいか、生まれつき努力家か。これが一番イヤな部分だ。だから一部に遺伝を何が何でも否定したがる人たちがいる。たとえばニスベット(2010)の『頭のでき―決めるのは遺伝か、環境か』や小坂井(2021)の『格差という虚構』などがそうである。遺伝の可能性は徹底的に踏み潰してその息の根を止めて、やっと安心して子どもの教育にあたりたいとお考えの読者は、ぜひこれらの本を手にすれば勇気をもらえるはずだ。知能や学力の遺伝論者の主張はマヤカシで、環境が圧倒的に重要だ、遺伝といっていることも、実はみんな環境で説明できると雄弁に語ってくれている。だがここでは、遺伝要因は環境要因とは別途にあるということを考えたモデルを立てて検討している行動遺伝学の知見を素直にふまえてみる。すると学力にもかなり大きな遺伝の要因が関わっていることが、かなり繰り返し一貫して示されている(たとえばLoehlin & Nichols, 1976; Lichtenstein & Pedersen, 1997; Chambers, 2000; Asbury & Plomin, 2013)。

もちろんここで挙げたこと以外にも学力に影響を与える原因として考えられるものは挙げることができようが、これまでの研究から指摘されてきたのは、主としてここで挙げた親あるいは生育過程の社会経済的地位、親の養育態度や教育的関わり合い、本人の学習行動、そして遺伝要因の4レベルである。これらはこれまで個別に調べられ、その有意性が確認されてきた。

ここで問題になるのは、それらの要因が互いに関連しあっているということである。例えば社会経済的地位が高い親ほど、蔵書量も多く、そのために子どもに読み聞かせをしてあげる機会も多いかもしれない。親がきちんとしたしつけをするからこそ、子どもがまじめに学習するだろう。さらに親自身が遺伝的に知能や勤勉性が高いために高い学歴をもち、収入が高く、遺伝的にきちんとしたしつけをしようとする傾向 が高く、その上その知能や勤勉性に関わる遺伝子が子どもに伝わって、子ども自身も遺伝的に高い知能と勤勉な学習習慣を身につけている結果、子どもの学力が高くなるのかもしれない。このように想定される因果は互いに関連しあっている場合、その因果関係をどう理解すればよいか。特に学力を少しでも高めるためにできることには何があるのかについて、どう考えたらよいのか。

特に厄介なのは遺伝要因をどう捉えるかである。遺伝要因は親の行動にも子どもの行動にもそれぞれに影響しあい、そして子どもの遺伝子は親から伝わったものでありながら、それを直接知ることはできない。遺伝要因まで含めてこの問題を検討するためには、遺伝子を直接調べるか、双生児法を用いた行動遺伝学的方法で間接的に調べるかしか、現時点では適切な方法がない。この研究は、2007年に筆者らが科学技術振興機構「脳科学と教育」プログラムで行った大規模な双生児横断調査(Ando et al, 2013)のデータを用いて、行動遺伝学的な分析法を用いて調査した。

小学校低学年の結果をふりかえる

このテーマでは、小学校の低学年生(1、2、3年生)について、すでにチャイルドリサーチネットで「小学生の学業成績におよぼす家庭環境の影響―遺伝要因との関わり」として報告している。今回はその対象を小学校高学年、中学校、高等学校までそれぞれ広げて、学齢期の子どものすべてについて検討してみたものである。この全体を見るに先立って、昨年の小学校低学年の分析結果をふりかえっておこう。

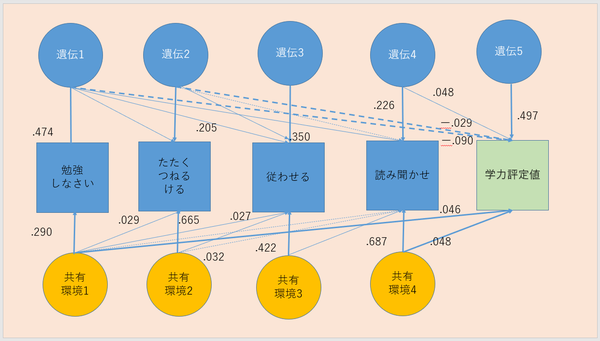

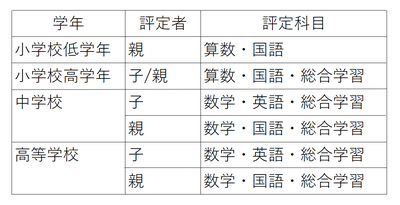

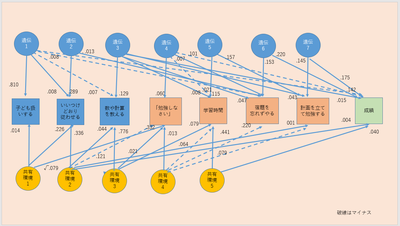

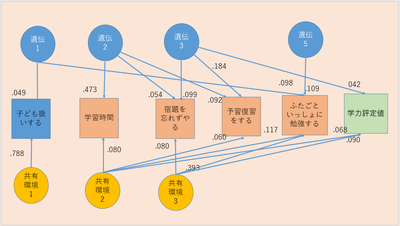

小学校低学年の場合、一般的にアンケートに子ども自身が記入できる年齢ではないので、すべては親の回答に頼るしかなかった。従って子どもの学力評定も親の推測値であり、親の子どもへのしつけや教育的関わりについてのデータは親自身から得られるが、子どもが自分の学習行動をどう捉えているかのデータを得ることはできない。つまりすべて親の目に映り、また親が自分自身についてどう思っているかの主観で評定された世界についての分析であって、客観的なテストや行動評定によるものではない。その前提での結果を集約したものがFigure 1(前掲の報告ではFigure 7にあたる図を改変したもの)である。

影響を媒介する遺伝と環境

この図は学力評定値に対して、親から子どもへの教育的関わりが、子どもの遺伝要因と共有環境要因とでそれぞれどの程度説明させるかを表す、行動遺伝学独特の表現である。例えば「勉強しなさい」という声がけと「学業評定値(成績)」との間では、子どもに「勉強しなさい」と声をかける傾向に子ども自身の遺伝要因が47.4%関わっており、その同じ遺伝要因が「学業評定」をマイナスの方向で9%説明するという意味になる。何らかの理由で子ども自身の性質が親に「勉強しなさい」と言わせるような特徴をもっていて、その性質には遺伝的傾向が表れていて、その同じ遺伝的傾向は学業評定値を低めるようなものであるということだ。おそらく子どもが遺伝的にあまり勉強したがらない傾向があるから親はつい「勉強しなさい」と声をかけてしまうということだろう。この結果が面白いのは、この「勉強しなさい」を同じように共有環境から読み解くと、親が「勉強しなさい」とふたごのきょうだいに同じように(それが「共有環境」ということである)言う傾向は29%あり、それは学力評定値を4.6%だが上げるように働くということである。要するに遺伝的な理由で自分の子どもが成績が悪いと親が思うほど親は「勉強しなさい」といいがちだが、同じ程度遺伝的に「勉強しなさい」と言われる子どもたちの中で比較すると、「勉強しなさい」といってくれる親をもっている方が学業評定値は高くなるということを意味するのである。双生児のデータを分析すると、こんな複雑な遺伝と環境の関わりまで明らかにできるということを示す一例である。

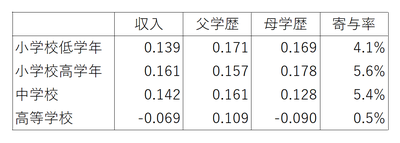

この図には描かれていない、いくつかの前提や注意点を述べておこう。先に述べたように、ここでの「学力評定値」は実際のテストの成績ではなく、親が子どもの算数と国語について「よい成績をとっている」かに「あてはまる」なら4点、「どちらかというとあてはまる」は3点、「どちらかというとあてはまらない」は2点、「あてはまらない」だと1点と主観的に評定してもらった二つの数値を平均し、さらにそこから子どもの性別と年齢の影響、そして親の収入や学歴(いわゆる「親ガチャ」)の効果を重回帰分析という手法で統計的に除去した値である。本研究の趣旨が、学力がそうした「親ガチャ」を考慮して、なおかつ親として個々の子どもにできることはないか、さらには本人の努力で何とかできないかを突き止めたいことから、このような統計的処理をしている。ちなみに親の学歴と収入が学力評定値をどの程度説明するかは後述のTable 5に表した。小学校低学年の場合、それは4.1%を説明する。

またここにあげられている「勉強しなさい」「たたく・つねる・ける」「従わせる」「読み聞かせ」という変数は、Table 1に掲げたふたごのきょうだいひとりひとりに対して親がどの程度行っているか(5段階で評定した得点)の全項目のなかで、重回帰分析という手法を用いて有意に関わっている項目だけを取り上げている。小学校低学年の場合、たとえば「(ToT/CoPちゃん注2の)からだ(頭・手・お尻など)を叩く、つねる、蹴ることがある」傾向にある人は、ここに挙げていない似たような項目(「泣いても泣きやむまで無視する」「家の外に出したり、部屋や風呂場に閉じ込めることがある」)をする傾向も高い。が、逆に相関が高いので、重回帰分析という手法を使うと、そのなかで最も学力評定値との相関が大きかった「たたく・つねる・ける」だけがピックアップされてしまう。そこで、そこに他の関連項目で測られている行動傾向もふくまれていると考えて欲しい。ここで因子分析を使って、これらをまとめて「虐待傾向」などとまとめることもできるが、そのような抽象的な概念で表現するより、「たたく・つねる・ける」といった具体的行動で言い表した方が実際の教育的働きかけのあり方をイメージしやすいと考えて、このように表現している。従って他の項目も、文字通りその行動だけを意味するというより、「そのような行動」例: 言いつけに従わせる「ような行動」、読み聞かせ「のような行動」)といった広い意味で捉えてほしい。

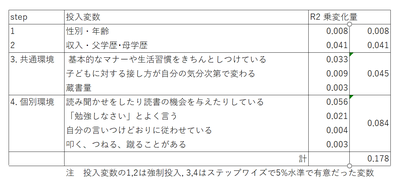

なお話はさらに複雑になるが、子どもの学業評定値には親が二人に共通して与えているしつけや環境要因(Table 1の「共通環境」に挙げた項目)もある程度関与していて、同じように重回帰分析でどの項目が有意に関わっているかを調べている。たとえば、この小学校低学年の調査の場合、「基本的なマナーや生活習慣をきちんとしつけている」「子どもに対する接し方が自分の気分次第で変わる」「蔵書量」があわせて4.5%子どもの学力評定値を説明することが示されている(後述するTable 4)。これはFigure 1の分析では敢えて考慮しなかった。それはこのカテゴリーの項目が、今後示すように、小学校低学年・高学年・中学校・高等学校という学校の段階ごとに異なるからで、一律の比較ができなかったからである。

小学校低学年から高等学校までを一気に見るために

すでにチャイルド・リサーチ・ネットで発表した小学校低学年の結果を復習したところで、さらに小学校高学年、中学校、高等学校までの4段階を一気に同じ手法で通覧してみよう。

双生児サンプル数 本調査は先に述べたように2007年に科学技術振興機構「脳科学と教育」プログラムの調査の中で実施した匿名による郵送式のアンケート調査である。このプログラムの中で首都圏(東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県)のほぼすべての自治体がその時点でもつ住民基本台帳から「同世帯・同生年月日」のペアを4万件あまり抽出したなかから、対象学年の家庭に予算の範囲内で調査票を送付し実施したものである(詳しくはAndo et al, 2013)。

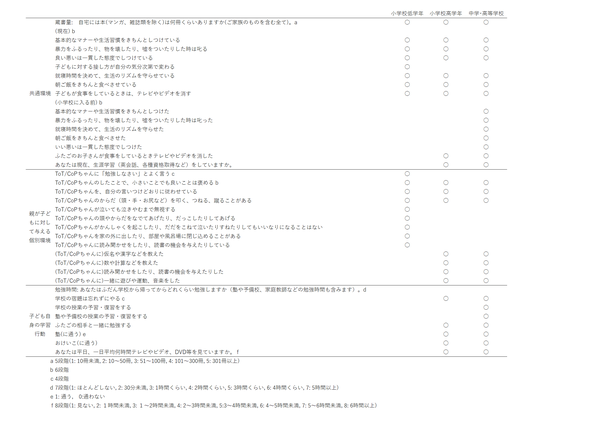

双生児家庭のサンプル数を各学校段階ごと、家庭の収入ごと、卵性ごとに一覧にしたものがTable 2である。小学校低学年793、小学校高学年691、中学校475、高等学校412の全2371組となる。実際の分析では未記入や無回答などの欠損値があるケースが除外されており、すべてのケースが双生児ペアあるいは親子ペアとして揃っているわけではなく、分析ごとに異なるがここで詳細は報じない。

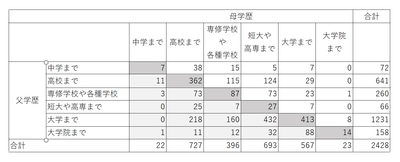

両親の学歴の分布も参考までに示しておくと、Table 3のようになる。同等の学歴間で夫婦となっているケース(左上から右下にかけての対角線上のセル)が相対的には多く、また父親の学歴の方が母親の学歴より高いケース(対角線より下のセル)も相対的にその逆よりは多いが、全体をみると学歴に関してみただけでも世の中にはいろんな組み合わせがあるなぁという印象を受ける。なお親のサンプル数が双生児ペア数より多いのは、双生児の片方しか報告のないケースも含まれるからである。

用いた変数 先に述べたようにここで使う「学力評定値」は実際のテスト得点や通知表の評点ではなく、Table 4に挙げた科目について、「(その科目)ではよい成績を取っている」という文に「あてはまる(4)~あてはまらない(1)」の4段階の評定値を回答者である親と子どもがそれぞれ つけたものを平均した数値を用いている。小学校低学年は親評定だけだが、小学校高学年以上は親評定と子ども自身の評定がある。調査表全体の項目数を少しでも抑えるため、科目は国語か英語、算数か数学、そして小学校高学年以上に総合学習を追加している。中学校以上では子どもには英語、親には国語を尋ねたのは、限られた項目数の中で特に中学校以上で重要な科目となる英語は必ず調べたかったが、小学校低学年では親評定の国語を聞いているため、国語については全学校段階で一貫した親評定の比較ができるようにするためである。これらを科目別に比較したが結果に顕著な違いは見られなかったので、これらの平均値を用いた。

学力を実際のテスト得点ではなく、親や本人の主観的評定を用いざるを得なかったのは、このテーマを郵送式のアンケート調査で行ったことの方法論的限界であるといわざるを得ない。可能であれば全国標準の実力テストの得点などを使えればよいがそれはかなわない。露骨に通信簿の数値を転記させるのも回答負担を増やすことになる。その結果選んだ方法が主観評定の4段階の報告値だったわけで、そのおかげでたくさんのデータを得ることができたが、これはあくまで自分の属するクラスや学校、塾などの知り合いをリアルな比較対象とした限られた集団内の相対評価であり、その学校段階にいるすべての子どもの学力のばらつきの中での相対値ではない。この制約から来る限界と問題点については、のちに考察する。

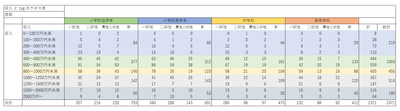

社会経済的地位の影響 繰り返し述べているように、本研究はいわゆる「親ガチャ」、つまり親の収入と学歴を考慮してもなお、学力向上のために親ができること、子ども自身ができることを明らかにしようという意図をもって行っている。親の収入・学歴と学力評定値との相関、それらのトータルの寄与率をTable 5に示す。高等学校を除き、収入や学歴との相関は0.13から0.18の範囲内で、統計的には有意だが決して大きくはなく、これらすべてから説明される寄与率は5%程度である。この値はこれまで教育社会学から報告された値(20~30%)と比較するとかなり小さい。これはやはり学力を個人の主観的評定値を用いたことにより、母集団全体のばらつきがきちんと学力の数値に反映されていないからと考えられる。

高等学校についてだけは、他の学校段階と結果が異なり、父親の学歴とのみわずかな(0.1程度の)優位な相関が認められるだけで、収入と母親の学歴ともほぼ無相関である。

学力への遺伝と環境の影響 こうした限界は認めた上でも、それなりの社会経済的地位(SES)変数の影響が学力にあるとすれば、それが行動遺伝学的分析で示される遺伝と環境の比率にどれほどの効果をもたらすのだろう。

Table 6はSES変数による調整を行う前と後とで、双生児法を用いて遺伝と環境の相対的寄与を求めたものである。結論から言うとその影響は全く検出されなかった。そもそも、もしSESが共有環境として効いてくるのであれば、学力評定値の行動遺伝学的分析をしても、ちゃんと共有環境が検出されるはずであるのに、それが見出されず、学力の個人差はすべて遺伝要因と非共有環境で説明されてしまっている。そしてSES変数調整前と後とで、その寄与率にはほとんど差が見られない。親評定では遺伝がおおむね7割から8割を説明し、残りの2割から3割が非共有環境、つまり一人ひとりに固有の環境によって説明される。

小学校高学年以上は子ども自身の評定値も得られており、それについてみると遺伝の割合は親評定よりも2割から3割少なく、4割から5割強である。親評定による遺伝率が高いのは、一卵性双生児の評定値を同等に見積もる傾向が高くなるという認知バイアスから来ると考えられる。このことからこれから分析に用いる学力評定値(の平均値)は、親の認知バイアスが入らない子ども自身の評定値とする(Table 5では小学校低学年では親評定の平均値、それ以外が子ども評定の平均値を用いている)。いずれにしても学力評定値の全分散の少なくともおよそ半分が遺伝によって説明されるという結果を得た。これは学力に関する内外の研究結果と一致する。

(親評定と子評定の比較)

学校段階ごとの親の教育的環境と子ども自身の学習行動の影響

以上をふまえて、それでは学力評定値は親の与える社会経済的地位(親ガチャ)以外の教育的環境や子ども自身の学習行動によって、どれほど変わりうるものかを、学校段階別に見ていこう。ここでは無視できるほど小さかったとはいえ、リサーチクエスチョンの眼目である、親の収入と学歴の学力評定値への効果、ならびに「ガチャ」といえば「本人ガチャ」ともいうべき、子ども自身の性別と年齢も、本人にはどうしようもないことなので、これも重回帰分析で統計的に統制した学業評定値を分析に用いている。学力評定値を従属(被説明)変数として、それを説明するもろもろの独立変数を投入した階層的重回帰分析の結果を紹介しよう。

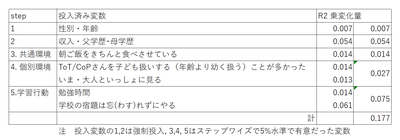

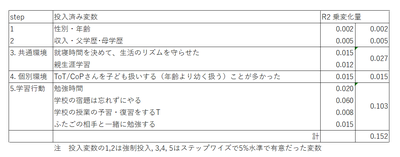

まず学力評定値を説明する諸変数の表現型レベル(行動遺伝学の方法論で遺伝と環境に分ける前の測定値そのもの)の寄与率を階層的重回帰分析で示したものを、各学校段階ごとにTable 7からTable 10まで掲げる。

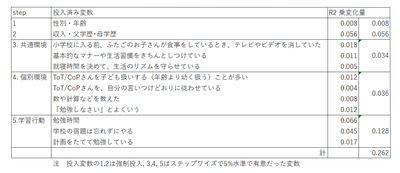

先述のとおり、子どもの性別と年齢をstep 1、社会経済(親ガチャ)的変数である収入と父学歴・母学歴をstep 2として、これらはそれぞれが統計的に有意であろうがなかろうが強制的に最初に投入し、その効果を除去した上で、次のstep 3でTable 1で示した共通環境変数をステップワイズ(寄与率が大きい順に5%水準で有意なものを選んでいく重回帰分析の分析法)で入れて統計的に5%水準で有意なもののみ選択して投入、親から子どもへの個別の教育的関わり変数をstep 4、そして子ども自身の回答が得られる小学校高学年以上については子ども自身の学習行動変数をstep 5として、やはりステップワイズで有意なもののみを順に投入した。

小学校低学年

小学校高学年

中学校

高等学校

これらを一覧して言えることは、

1. 全学校段階を通じて、共通環境として「きちんとしたしつけ」をしようとする態度や行動が自覚されているほど子どもの学力は高い。ここで「きちんと」するのは、小学校低学年や高学年では「マナーや生活習慣」、高学年ではさらにテレビ視聴や就寝時間の統制、中学では朝ごはん、高等学校でも就寝時間の統制と、顕著に代表される行動が多少変化するが、その年齢に応じてきちんとすべきところをきちんとすることが必要であることがわかる。こうした教育・しつけ態度が学力の3~5%ほど説明する。これは共有環境として家庭の秩序が有意に効くという海外の研究結果とも一致する(Hart et al., 2007)。

2. 小学校高学年以上になると「子ども扱いしない」ことが学力の向上に関わる。これは自律性を促すという意味かもしれないし、子どもの成績がよければ子ども扱いしないでもよいという方向性の因果もあるかもしれないが、これが1%とわずかながら関連している。

3.子ども自身の学習時間、および宿題を忘れない学習態度は、どの学校段階でも有意に学力に関わる。これは8~10%の説明率である。あたりまえなことであるが、これは基本のようである。

4.成長するにつれ、親の関与より子ども自身の学習行動が学力にかかわる。逆にいえば、高校生時代より中学生時代、中学生時代より小学生時代の方が、親の関わり方が子どもの学力を左右する程度が大きいといえる。

個別環境と学習行動が学力評定値に及ぼす遺伝と環境の関係

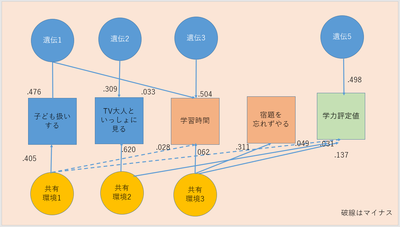

先の小学校低学年の分析でも触れたように、親の教育的働きかけは純粋に親からの環境の影響とは言えず、子ども自身の遺伝的傾向によって引き出されることもある。子どもの学習行動はそれ自体子どもの遺伝的傾向を表していると考えられるが、それを促す家庭環境の影響の賜物かもしれない。こうしたことを、小学校高学年から高等学校まで、Figure 1と同様な手法で分析した結果をまとめたものがFigure 2、3、4である。

この遺伝環境構造は学校段階によって様相がやや異なるようである。小学校高学年では親の子どもに個別に与える環境が必ずしも純粋に環境なのではなく、かなりの部分、子どもの遺伝的傾向に引きずられた、いわゆる遺伝と環境の誘発的相関を示唆している。一方、子ども自身の学習時間の長さと学力とは共有環境が媒介しており、子どもがより長く学習できるような家庭環境が作られているかが関わっていると考えられる。 中学生では、親の行動も子ども自身の学習行動も学力とは遺伝的には無関係で、もっぱら共有環境で媒介されている。この段階では学力の遺伝要因は、学力独自のものか、ここで調べていなかった異なるなんらかの要因が学力に寄与している。

高等学校の結果はやや不可解である。学力評定値への遺伝と環境の寄与がTable 6で求めた値をこの因果関係では再現できておらず、学力への遺伝の影響が著しく小さい。実は高校生の学力評定値は他の学校段階の結果と異なり、非相加的遺伝要因の影響が見出される変則的なものであった。それを相加的遺伝効果のみを想定したモデルで分析した結果、こうした変則的な結果になったのかもしれない。したがってこの図どおりの結果であるとはいい言いにくく、さらなる検討が必要である。とはいえここで得られた結果を解釈すると、宿題や予習をするような遺伝的傾向が学力に影響を及ぼすと共に、学習時間を確保できたり宿題をやらせるような家庭環境もまた学力に関わることが読み取れる。

結語

本研究の結論はありきたりで簡単である。親としては自分の収入や学歴がどうあれ、また子どもの遺伝的資質がどうであれ、きちんとしたしつけをせよ、子どもを子ども扱いするな。子ども自身にとってみれば遺伝的資質はどうあれ、できるだけ長い時間勉強せよ、そして宿題や予習復習に手を抜くな。そうすればあなたの家庭なりに、そしてあなたなりに、成績を数%くらい高めることができる可能性があるということである。 さらにいえば、あなたの目に映る範囲内で見る限り(主観的評定によるということを意味する)、親の貧富や学歴は子どもの学力とはあまり関係がない。だから無理して収入を増やす必要もなければ、学歴ロンダリング(学歴を高くみせようと自分の出身大学よりもレベルの高い大学の院に進学するようなこと)に走る必要もない。

あとは子ども自身の遺伝的素質次第だ。これは親のせいだ、それも親ガチャだというかもしれないが、そもそも同じ両親から生まれる子どもの遺伝的バリエーションの可能性は、異なる両親をもったことによる遺伝的バリエーションと同程度に大きい(Cattell, 1980)。「親ガチャ」と同じくらい、そもそも「遺伝ガチャ」なのである。

学力の個人差に関わると考えられるさまざまな要因をこうしてできるだけ考慮し、その相対的寄与率を求めてみた結果、得られる教訓は、このようにいささか歯切れの悪いものとなってしまった。このデータセットから導き出されたものを、まずは素直に受け入れた上で、日本の教育制度と学校文化の中で、親子ともども、どう生き延びればいいのかを考えてみよう。

もちろんその結論は家庭によって異なり、子どもの事情によって異なるはずなので、安易な一般論を出すことは慎まねばならない。しかし行動遺伝学者としては、やはり能力への遺伝の影響の大きさのもつ意味について思いを寄せてしまう。『下刻上受験』などに描かれた、子どもへの無償の愛情に支えられた親の教育的投資や学習環境の配慮は、もちろん全く効果をもたないわけではないことが本研究から示された。しかしそれは遺伝の影響が50%に対して5~10%である。遺伝的素質があっても恵まれた環境にいなかった人や努力しなかった人と比べると、素質に恵まれなくともよい環境にあった人、がんばった人が入学試験で勝つこともあるかも知れない。それが実際に成功するかどうかは賭けである。絶対勝てるとも絶対に負けるともいえない。ただ蓋然性からみると、素質がなければ負ける確率は高いと推定することまではできる。科学が言えるのはそこまでだ。そこから先は、冷静な判断と無謀な覚悟の狭間の世界である。

こうしたデータを見るにつけ、特に今の学校文化の中だけで教育を考えると閉塞的にならざるを得ないという思いにさいなまれる。だが行動遺伝学者であり教育心理学者でもある(つもりの)筆者としては、この結果はなにも学力に限った話ではないと、いつも考える。あらゆる能力に関して、このような家庭環境と本人の努力との間の遺伝環境構造があるはずである。コミュニケーション能力にしても、運動能力や芸術・芸能の能力にしても、他人の心に共感するの能力、無限ともいえるそれぞれの職能や、その仕事の最中のあらゆる瞬間で発揮されている多様な能力、日常生活の中であらわれるちょっとした能力(料理や掃除洗濯や整理整頓や大工仕事や動かなくなった電化製品を直す能力など)、そしてまだこの世界で認知されていない、発揮されてすらいないかもしれない未知の能力についてでも。いかなる能力にも、まず遺伝的素質の高さがセットポイントとしてある。そこに家庭環境がそれを高めるか低めるかが少し方向づける、さらに本人がそれと気づいてその能力を伸ばそうと工夫と努力をするかが、その素質的原石を輝かせるか原石のままにとどめ置くかに関わる。学力は、たまたま学校文化があるから個人的・社会的関心がひきつけられやすいので泥沼な議論に巻き込まれやすいが、その関心をもっと幅広く取ってみると、案外と自分なりに勝負できる、賭けるに値する「何か」を見つけることができるのではないだろうか。また勝負などと力まずに、与えられた素質と環境のもとで、ありのままの自分を、ありのままのわが子を認めることのできる「何か」を見出すことができるのではないだろうか。

引用・参考文献

安藤 寿康(あんどう・じゅこう)

安藤 寿康(あんどう・じゅこう)