社会に格差が広がり、特に貧困に置かれた子どもたちの教育問題に光が当てられることが多くなった。中でも家庭の社会階層に伴う教育格差と、それに伴う学力の低下は大きな問題と考えられている。

この問題に対して最も耳にする発言は教育社会学や教育経済学からである。これらの領域では、親の学歴や社会階層が子どもの学習環境と学力を大きく規定し、教育格差を再生産していることを、大規模データをもとに描き出している(たとえば苅谷・志水, 2004、松岡, 2019, 野崎・樋口・中室・妹尾, 2018; 赤林英夫・直井道生・敷島千鶴, 2016)。

一方で、個人差に及ぼす遺伝と環境の影響をともに明らかにする行動遺伝学からは、知能や学力に対する大きな遺伝の影響を頑健に明らかにしている(たとえばLoehlin & Nichols, 1976; Lichtenstein & Pedersen, 1997; Chambers, 2000; Asbury & Plomin, 2013)。行動遺伝学の枠組みでは、経済格差のような家庭環境の差異は、環境要因にだけでなく遺伝要因にも関わるものと考える。そして一見すると環境決定論で説明できそうな現象の中に、遺伝要因が無視できないほど関与していること、特に家庭環境のなかで遺伝要因に依らない純粋な環境要因(これを行動遺伝学では共有環境という)が個人差に及ぼす影響は、原則として非常に小さいことが繰り返し示されてきた(Turkheimer, 2000)。

教育社会学と行動遺伝学の、このような一見矛盾する結果をどのように考えたらよいか。 教育社会学が扱うデータは、行動遺伝学的にはあくまでも表現型のデータにとどまるが、行動遺伝学は双生児法という遺伝要因の情報も与えてくれるデータを扱える方法論を用いているので、遺伝と環境の両方の影響力を明らかにすることができるという強みをもつ。ここでは1500組近くの小学生双生児の親から得られた収入や学歴と、子どもの学業成績、そして子どもの学習環境に関するデータを、教育社会学的視点と行動遺伝学的視点の両側面から見てみよう。

方法

ここで用いるデータは科学技術振興機構(JST)の『脳科学と教育』プログラムの公募研究として行われていた「首都圏ふたごプロジェクト」(Tokyo Twin Cohort Project; ToTCoP)の中の横断調査で得られた1,472組の小学生双生児に関するものである。この調査は、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県のほぼすべての自治体の住民基本台帳から、2003年から2004年にかけて、所定の手続きのもとに「同世帯同生年月日」の人たちの氏名と住所情報を転記し、得られた乳児から成人までの約4万組のリストから、該当する家庭に説明と同意文書を付した調査用紙を送付して行われた(送付数は予算の制約から約2万世帯)。本研究で用いるデータは2007年に匿名で回答していただいた4,000組あまりの数百項目からなるデータのうち、該当学年に相当する関心項目の情報である。 この調査では世帯収入と両親の最終学歴をたずねている。表1は世帯年収と学年(低学年・高学年)、そして卵性別のデータ数である。

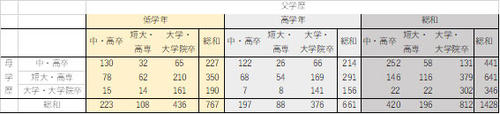

表1 本調査の双生児組数のうちわけ(二卵性は同性と異性のペアを合計している)

卵性については二卵性の方がやや多く、世帯所得では中所得者層が最も多い。また表2に両親の最終学歴の組み合わせ数を掲げた(回答は任意のため、この項目には無回答もあったので、総数は表1とは一致しない)が、同程度の学歴の組み合わせが多いものの、一方が中・高卒、他方が大学・大学院卒の組み合わせも少なくない。

表2 本調査における親の最終学歴の組み合わせ

この研究で用いる項目は「算数・国語の成績(この3月までの学年について『算数・国語では良い成績をとっている』かどうかを『あてはまらない、どちらかといえばあてはまらない、 どちらかといえばあてはまる、あてはまる』の4段階で1~4の値で評定する)」、「学習時間(『ふだん学校から帰ってからどれくらい勉強しますか(塾や予備校、家庭教師の勉強時間も含みます。)』の問に『(ほとんどしていない(0)、 30分未満(0.5)、1時間くらい(1)、2時間くらい(2)、3時間以上(3)(カッコ内の数値が割り当てられた数値))で評定する』」、そして「塾・おけいこ(それぞれに通ったことがある(1)か否 (0)かの2値で評定する)である。

結果と考察

1. 学業成績と学習環境の社会経済的格差

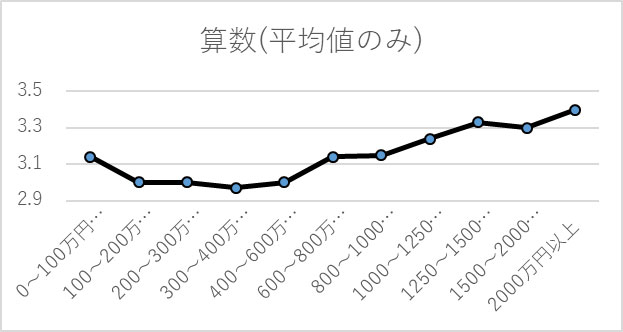

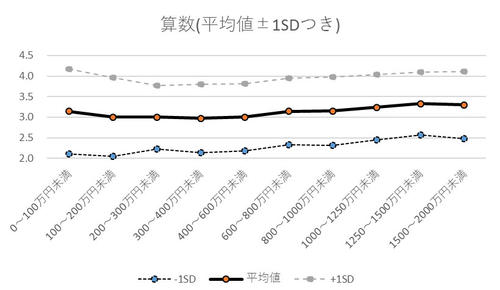

教育社会学で指摘されている親の収入による子どもの学業成績の格差は明らかに存在することが、図1、図2が示すように本研究のデータからも確認できた。サンプルサイズが小さく十分に信頼できる代表性をもっていない可能性もある年収400万円未満の低所得者層(またこのような調査に自発的に回答するご家庭は、低所得層を代表していない可能性も考えられる)を除いて、サンプル数の大きな400万円以上の所得世帯について見る限り、明らかに所得が高いほど、それに従って子どもの学業成績が高くなることが見てとれる。

図1 子どもの算数の学業成績の親の所得階層による格差

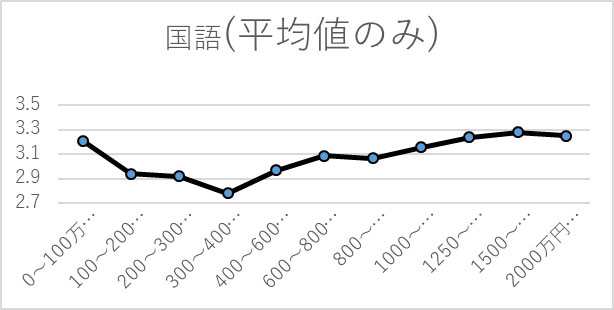

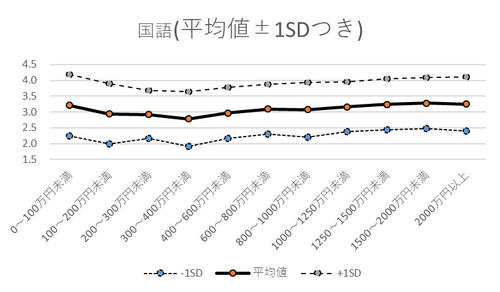

図1 子どもの算数の学業成績の親の所得階層による格差 図2 子どもの国語の学業成績の親の所得階層による格差

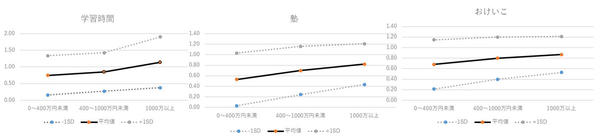

図2 子どもの国語の学業成績の親の所得階層による格差さらに教育社会学でしばしば見られるように、この所得階層を大きく3段階に分け、他の指標とあわせて集約する(表3)と、低所得階層まで含めて階層が高いほど子どもの学業成績はよく、学習時間も長く、塾やおけいこに通った経験の割合も高い(算数で低所得層と中所得層の値に有意差がなかった以外は、いずれの階層間にも統計的に有意差が認められた)。

表3 学業成績と学習環境の階層格差

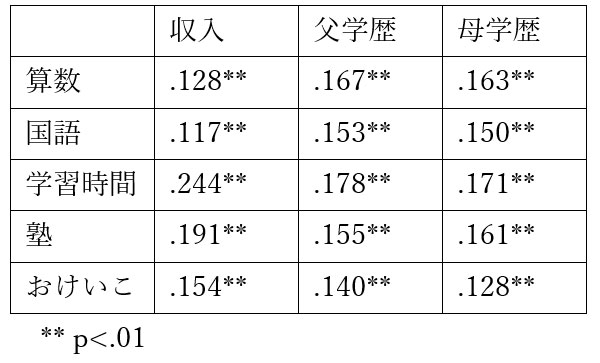

また収入だけでなく、両親の学歴とこれら学業成績や教育環境との関係を相関係数で表す(表4)と、そのすべてに統計的な有意な正の関係があることがわかる。その値は0.12から0.24程度と必ずしも大きくはなく、説明率(相関係数の自乗で求められる)にすれば1.4%から6.0%(平均2.6%)に過ぎないとはいえ、統計的に無視できる大きさではない。

表4 収入・親の学歴と子どもの学業成績・教育環境の相関係数

これらのデータを見ると、教育環境と教育成果の階層格差は厳然としたもののような印象を受け、親の収入が低いと子どもの学習環境は恵まれず、学業成績も悪くなるという様子が強く印象づけられるだろう。

だがこの統計量に、同じ階層の中に存在するばらつきを加味して示してみると、その様相は一変する。図3、図4は、図1、図2と全く同じ算数と国語の学業成績の平均値の階層差のプロットの上下に1標準偏差(SD, 標準偏差は集団のばらつきの大きさを示す数値で、平均値の上下±1SDの範囲の中に全体の約68%が入る)の範囲を描いたものである。階層間の差以上に大きな階層内のばらつきがあることが見てとれる。

同じ様子は表3で示した学習時間や塾・おけいこ経験の有無についてもいえる(図5a, b, cに階層を低・中・高の三段階に分けた形で示す)。

クリックして拡大

| ||

このように教育環境とその成果に社会経済的階層の格差は確かにあるものの、教育社会学が強調するほど階層の境目は明確ではなく、むしろ同じ階層の中にも階層間の差を上回る大きな個人差があることが明白である。別の言い方をすれば、私と、私と違う階層に属するあの友だちやこの友だちの、学業成績や塾・おけいこに行くか行かないかの差は、親が裕福か否か、学歴の差があるかだけで説明しつくせるものでは到底ないということである。

2. 学業成績と学習環境への遺伝の影響

それでは同じ階層内にもある学業成績や学習経験の大きな個人差の要因は何にあるのだろうか。それを双生児法を用いて遺伝要因と環境要因に分けて見てみよう。

双生児法は、遺伝的にも家庭環境的にも同じと考えられる一卵性双生児の類似性を、家庭環境的には一卵性と同程度に同じだが、遺伝的には一卵性の半分しか似ていない二卵性双生児の類似性と比較することによって、遺伝要因の関与の有無を予測する(一卵性のほうが二卵性より似ていれば遺伝の影響がある)だけでなく、両卵性の類似性の差から遺伝の影響力の大きさや、遺伝だけで説明できない家庭環境(行動遺伝学では「共有環境」という)の大きさ、そして遺伝と環境を共有する一卵性すら類似させない個人に固有な「非共有環境」の大きさを推定する行動遺伝学的方法である(安藤, 2018)。

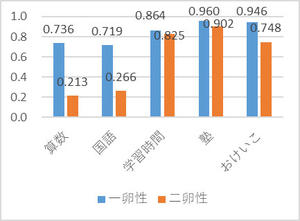

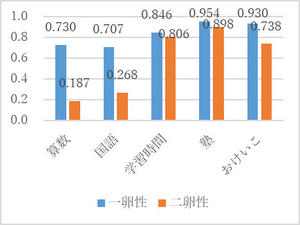

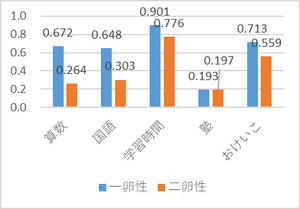

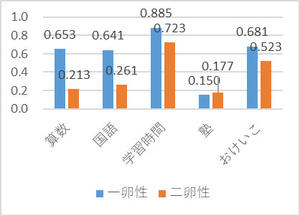

ここで関心の的となっている算数と国語の学業成績、ならびに学習環境である学習時間や塾・おけいこ経験の有無について、一卵性と二卵性の両双生児の類似性(ピアソンの相関係数)を、まず素点のままで、次に格差要因となっている家庭の家庭収入や親の学歴の影響を、性別と年齢の効果とともに重回帰分析によって統計的に除去した残差得点について図示した(二卵性双生児は同性ペアと異性ペアをあわせている)。まず低学年について示したものが図6と図7、高学年について示したものが図8と図9である。

これを見ると格差要因の影響を統計的に調整する前と後とを比較しても、相関のパターンにはほとんど差が見られないことがわかる。これがもし収入や親の学歴が共有環境として大きく効いていたとすれば、その影響を除去して調整すると、それによって増幅されていたであろういずれの双生児の類似性も目に見えて減るはずである。しかしその減少の程度はごくわずかで、相関係数の値にすれば大きくても0.05程度である。

|

| |

| 図6 格差変数調整前の双生児相関(低学年) | 図7 格差変数調整後の双生児相関(低学年) |

|

| |

| 図8 格差変数調整前の双生児相関(高学年) | 図9 格差変数調整後の双生児相関(高学年) |

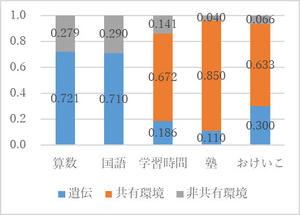

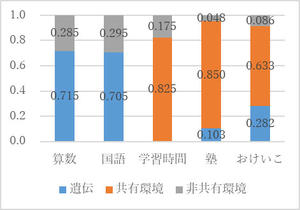

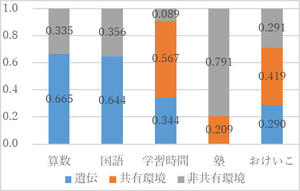

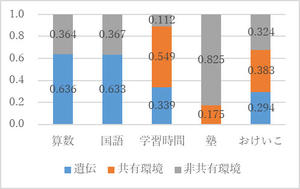

このデータから遺伝、共有環境、非共有環境の相対的な割合を推定したのが図10~図13である。

|

| |

| 図10 格差変数調整前の遺伝と環境の割合(低学年) | 図11 格差変数調整後の遺伝と環境の割合(低学年) |

|

|

|

| 図12 格差変数調整前の遺伝と環境の割合(高学年) | 図13 格差変数調整後の遺伝と環境の割合(高学年) |

これを見ても家庭収入や親の学歴といった格差変数を調整する前と後とでの変化はほとんどない。むしろ驚くべきことは、学業成績に関しては低学年で70%以上、高学年でも65%程度が遺伝要因で説明され、そもそも格差変数とみなされるべき共有環境(家庭環境)要因の影響がないということである。

一方、学習時間や塾・おけいこのような学習環境に関してはかなり大きな環境要因、特に共有環境の影響がその個人差に関与していることが見出される。しかし、そのうち社会経済格差要因によるもの(格差変数の調整前から調整後に共有環境で減少した分)は、高学年において学習時間で1.8%、塾で2.4%、おけいこで3.6%にすぎず、低学年では無関係である。つまり家庭環境の共有環境としての効果は、学業成績に関しては皆無、また学習環境に関しても社会経済格差以外のなんらかの環境的要因(しつけや教育方針に従わせようとする強さなどが推察される)のほうがはるかに大きいことがうかがえるのである。

もうひとつ興味深いのは、学習環境に及ぼす遺伝と環境の影響が低学年と高学年とでだいぶ異なる様相を見せていることである。低学年では学習時間も塾やおけいこに通う割合も、圧倒的に共有環境の影響が大きく、おそらく親のしつけやコントロールの有無が、親の収入や学歴とは別に大きく効いているのに対して、高学年になると学習時間に遺伝の影響が、また塾やおけいこには非共有環境の影響がより大きくあらわれ、共有環境の影響が相対的に減るという変化が見られる。遺伝要因は己のうちから湧き出る欲求が、非共有環境要因は家庭外の、一卵性双生児でも異なる友人やクラスの影響などが関わっているのであろう。いずれも同じ親の元、同じ家庭環境の元に生まれ育っていながら、一人ひとりに固有な要因である。そうした個性的要因が成長と共に強く現れ、それにともなって親や家庭の環境的影響力が薄まってくのは、子どもが(一卵性双生児ですら)成長と共に一人の人間として自立してゆく様子が垣間見られ、興味深い。

結語

教育格差は確かにある。親の収入や学歴のような、子どもにとってはどうすることもできない出自の差によって、塾やおけいこごとに通うことのできるチャンスに差が生まれ、学習時間にも差が生じ、そして学業成績にも差が生ずる。このことは本研究でも、収入ごとや階層ごとのそれぞれの集団の平均値から統計的に有意な傾向として見ることができた。

そのストーリーを、遺伝要因を統制し、その寄与を明らかにできる行動遺伝学的手法-双生児法―のプリズムを通して見なければ、すべて環境要因が生み出した格差として解釈できる錯覚に陥るだろう。しかし双生児法により、学業成績や学習環境の個人差の要因を遺伝要因、家族が共有する共有環境要因、そして一人ひとりに固有な非共有環境要因のそれぞれの寄与率を求めてみると、このストーリーとはだいぶ異なる様相が見えてくる。

そもそも平均値の差だけで見ていた社会経済的階層差の背後には、同じ階層の中にも大きなばらつきがある。階層差で説明される学業成績や学習環境の割合は、相関係数や双生児法による寄与率の量的分析から推定して、ほとんどが3%未満、多くても6%程度にとどまる。階層間差より階層内差のほうが圧倒的に大きい。これは低階層の人にとっては、社会経済的環境による出自の影響力にさほど重きを置く必要はないことを意味し、福音といえるであろうし、逆に高階層の人にとっては単に社会階層が高いからといって安穏とはしていられないことを示唆するだろう。

しかし個人差の要因に遺伝要因まで加味して考えると、別の形で悲観的な事態であることも示唆された。学業成績には家庭(共有)環境の影響は皆無で、その個人差の60%から70%が遺伝要因で説明されてしまうのである。ということは親の収入や学歴と子どもの学業成績の関係は、環境要因によるものではなく、親から受けついだ遺伝要因である可能性が高いことを示唆する。もちろん遺伝が大きいとはいえ100%ではないので、環境によって学業成績を高めることの出来る可能性がなくなったわけではない。しかしそれは同じ家庭で育った一卵性双生児でも一人ひとりに固有な非共有環境に起因する。それも30%から40%の影響力を個人差にもたらすのであるから、一人ひとりに固有な環境が、学業成績を上げるのに、あるいは下げるのにどのように関与しているかを、個人に則して理解する必要は依然としてあることを示唆する。

一方、子どもの学習時間や塾・おけいこに通うかどうかといった学習環境には、遺伝要因よりも遥かに大きく環境要因が寄与する。これは家庭の社会経済的な状況や親の学歴だけでは説明のつかない別の何らかの要因、たとえば生活習慣に対するしつけやお勉強に対する価値観、あるいはその家族が住む地域やきょうだいどうしの影響などが考えられるだろう。そしてそれは小学校高学年のときよりも低学年のときのほうが大きい。そのような意味で、家庭によって異なる教育環境や親の育て方の差は非常に大きく、それに対する遺伝の影響はとても少ない。 私たちはともすれば環境決定論に立って人間の行動を考えやすいので、学習環境におけるこのような歴然とした家庭の差異を見ると、子どもの学業成績の差も当然それによって引き起こされたものと捉えてしまっても無理はない。しかしそれは遺伝の影響なのである。

この場合「遺伝の影響」というのは、必ずしも「あの親にしてこの子あり」といわれるような親子間で伝達する側面だけをいっているのではないことには注意が必要である。双生児法が示す遺伝の影響とは、そのような親子が類似する要因だけでなく、親子を類似させないで、むしろ遺伝的に個性的にさせる要因も含む。なぜなら、子どもは父親からも母親からもランダムにその半分の遺伝子しか受け継いでおらず、それらの組み合わせは、もともと父親と母親がもっていた組み合わせとは異なる、古今東西唯一無二の(ただし一卵性双生児を除く)遺伝的特徴をもつようになるからである。そうした個性的な遺伝的特徴は、あらゆる行動の個人差に多かれ少なかれ反映することを行動遺伝学は明らかにしてきた(Turkheimer, 2000)。その意味では、学業成績もその「あらゆる行動」の中のひとつに過ぎず、生物学的には特に驚くほどのことではない。しかし教育についての社会通念(子どもの学業成績には親や家庭の環境が影響する)には大きく反する。

ただし本研究の結果は、学業成績に関する行動遺伝学の従来の結果と矛盾するところもある。これまでの研究(Loehlin & Nichols, 1976; Lichtenstein & Pedersen, 1997; Chambers, 2000; Asbury & Plomin, 2013)では、学業成績には遺伝だけでなく共有環境の影響も30~40%ほどあり、遺伝要因はおおむね50%程度である場合が多かった。従来の研究との違いのひとつは、本研究では「学業成績」といっても、実際にテストで測られた得点や通知表で報告された評点ではなく、「どの程度よい成績をとっていますか」という問いに対する親の主観的評定を用いているという点である。もし共有環境の影響があれば、二卵性双生児もある程度は高い相関の値を示す傾向にあるだろうが、それを主観的な評定に委ねると、特に外見上の差がある二卵性を一卵性以上に「違う」と評定しやすくなった結果かもしれない。従って本研究の結果の妥当性や一般化可能性については、できれば客観的な学力テストによるデータを用いた研究の成果を待つ必要がある。

学業成績に差があることを、家庭の経済格差で説明されても遺伝で説明されても、快いものでは決してないという点では同じことだろう。それはいずれも子ども個人ではどうすることもできない対処不能な要因で説明されてしまうからである。それでも家庭環境で説明されれば、親の心がけや経済政策、教育政策によって状況を変えられる期待につなぐことができるが、遺伝となると、遺伝子操作やゲノム編集によって遺伝子から「全とっかえ」でもしない限り、もはやお手上げである。学校の成績はよいほうがよく、学歴は高いほうがよく、同じ大学に行くなら偏差値が高くていいところに就職ができるよい大学にいったほうがよいという価値観に染まっている限り、教育社会学の結果も行動遺伝学の結果も悲観的な見方しか生み出さない。それは恵まれない条件の人にとっては絶望を生み、恵まれた人たちはただ慢心するか、自分自身の力によるものではないことへの自尊心の低下を生むだろう。従って、このような結果は世間に公表しないことのほうが幸福である。

だがエビデンスが示す科学的事実を隠さねば得ることのできない幸福が、真の幸福といえるのだろうか。そもそも学校とは「よりよい成績」を取ることが至上目的なのだろうか。教育は、もともと能力の高さを人と競い合って高めるためにあったのではなく、生きていくための有益な知識を一部の人に占有させず、共同体の成員と共有することで、個人も社会も生きやすくするために生物学的・進化的に組み込まれた適応方略のはずだ(安藤, 2018)。もし本研究が示すように遺伝的個体差が学業成績の差に大きく反映することが事実であるなら、むしろその遺伝的個体差に応じて学習する知識の内容や学習時期を柔軟に変えられるような新しい教育観・学力観を生み出していく必要性があるのではないだろうか。それは理想論だと揶揄されるかもしれないが、それに本気で取り組まない限り、家庭環境さえ変えれば教育格差はなくなるという儚い幻想のもとで、遺伝的に優れた人のほうが社会的に有利になるという今の優生学的状況を温存させ続けることになる。それは教育格差問題の真の解決にはならないだろう。この現実に気づいていただくために、あえてこのような研究成果を公表する次第である。読者の賢察を期待したい。

引用文献

- 赤林英夫・直井道生・敷島千鶴 (2016) 『学力・心理・家庭環境の経済分析-全国小中学生の追跡調査から見えてきたもの-』有斐閣

- Asbury, K. & Plomin, R. (2013) G is for Genes: The Impact of Genetics on Education and Achievement. Wiley-Blackwell. (土屋廣幸訳 『遺伝子を生かす教育-行動遺伝学がもたらす教育の革新』新曜社)

- 安藤寿康 (2018) 『なぜヒトは学ぶのか-教育を生物学的に考える』 (講談社現代新書) 講談社

- Chambers, M.L. (2000) Academic achievement and IQ: A longitudinal genetic analysis (twin pairs). Dissertation Abstracts International : Section B: The Sciences and Engineering, 60(7-B), 3551.

- 苅谷剛彦・志水宏吉編 (2004)『学力の社会学-調査が示す学力の変化と学習の課題』 岩波書店

- Lichtenstein, P., & Pedersen, N. (1997) Does genetic variance for cognitive abilities account for genetic variance in educational achievement and occupational status? A study of twins reared apart and twins reared together. Social Biology, 44, 77-90.

- Loehlin, J.C. & Nichols, R.C. (1976) Heredity, environment, and personality: A Study of 850 Sets of Twins. University of Texas Press.

- 松岡亮二 (2019) 『教育格差-階層・地域・学歴』ちくま新書

- 野崎華世・樋口美雄・中室牧子・妹尾渉 (2018) 親の所得・家庭環境と子どもの学力の関係:国際比較を考慮に入れて NIER Discussion Paper Series No.008.

- Turkheimer, E. (2000) Three Laws of Behavioral Genetics and What They Mean. Current Directions in Psychological Science, 9(5), 160-164.

安藤 寿康(あんどう・じゅこう)

安藤 寿康(あんどう・じゅこう)