「どんな様子だった?」1950年から1953年まで東京に住んでいたと私が言うと、友達は一様にそう聞いてきた。彼らにとっては、当時の東京は古代のように思えたに違いない。その頃はまだ、焼夷弾の爆撃による荒廃から再建に取りかかっている最中であった。物資が欠乏し、お米は配給制がとられていた。凍える一月、私が英語を教えていた恵泉女学園の教室が思い出されてくる。そこには達磨ストーブがあり、教室ごとに一日バケツ一杯の石炭が割り当てられて部屋を暖めていたが、中学一年生の女生徒たちはまだ火の熾し方を知らなくて教室には煙が充満し、窓を目いっぱい開けておかなくてはならなかった。それでも、お昼の時間までは、どうにかこうにか石炭は燻ぶり続け、ストーブの上に置いたいくつものお弁当箱を温めてくれた。

1950年の9月初め、私はアメリカから一色家にやってきた。ジョアンという、もうすぐ3年の英語教員期間を終えるやはりアメリカ人の女の子と2階に住み、一色家の人々は1階に住んでいた。恵泉女学園を創設した 河井道先生の一番弟子にあたる一色ゆりさんとその夫は、献身的に学校を支えており、たびたび外国人教師の世話をしていた。一色家は高いレンガ塀の先に建つチューダー様式の邸宅で、車や人は、開かれた重々しい鉄の門を通り、ロータリーを抜けて、屋根付きのポーチとレンガ造りの屋敷に迎えられるのだった。

2カ月前に朝鮮戦争が勃発していた。すべての桟橋が、援助物資と兵士を乗せて朝鮮半島へ向かう船で占拠されていたため、私たちの乗った旅客定期船、プレジデント・ウイルソン号は横浜港に入港することができなかった。金属製の梯子を伝って荷船に下り、その荷船で埠頭まで連れてゆかれ、倉庫のような建物の中で荷物を待つ羽目になった。

入口からは、トラックの荷台から私達に手を振る大勢のアメリカ軍兵士たちが見える。望郷の念にとらわれたに違いない。私たち外国人教師を見て、「どこから来たの?」「こんにちは!アイオワ州からじゃないですか?」と呼びかけてくる。私よりも若く、まだ少年のようだった。彼らの目は不安に大きく見開かれていた。彼らの身にこれから何が起ころうとしているだろう、私の心は激しく揺れ動き、彼らの顔を直視できなかった。私は自分の殻の中で小さくなって、北朝鮮の最前線に向かおうとしている彼ら一人ひとりの顔が、心に焼きつくことのないようにしたかったのだった。戦争とは何かと再び自問してみる。国家間の紛争が起きると、決まって若い男が大勢死ななくてはならないのか?違いを受け入れ譲歩し合うこと、知らない慣習や信仰に対し、ただ寛容になるということが、なぜ私たちにはできないのだろうか?こうした疑問が、私を日本に向かわせたのだった。22歳、太平洋戦争のわずか5年後だった。

私は人口490人あまりのオハイオ州の田舎町で育った。一人の日本人も見たことはなく、日本についてはニュース映画と新聞記事で知っているだけだった。にもかかわらず、日本人と知り合ったら、日本の文化を面白いと思うに違いないし、そうでないとしても、その違いを受け入れることができる、銃を手にして殺し合うなど絶対にあり得ない、ずっとそう思っていた。大学を卒業して1年間教師をした後、英語を教えるために、そして私の考えが正しいかどうか、それを確認するために日本にやってきた。私が出会った日本の人々について綴ってみよう、写真も加えて、教え子たちに、故国アメリカの親戚と友達についても語りたいと思う。

上野社会センターの前の子どもたち

下宿人になる私を一色夫人は温かく迎え入れてくれた。私にとって彼女は、大家さん以上の存在で、厚い恩を感じる日本のお母さんのような人だった。この新しい文化の中でどのようにふるまったらいいのかを教えてくれた。食歩きは絶対にいけないこと。浴槽の中で体を洗わない、最初に体を洗ってからお風呂に入って温まること。お夕食に招待されたら、必ず次の日のうちにその家族にお礼の言葉をお伝えすること。風邪を引いたときにはマスクを付ける。地震が起きたら、机の下に潜るか出入口に立つ。りんごは皮を剥いてから食べる。座るときには、必ず膝を揃えること、膝の上で足を組んではいけないこと。どれも一色夫人が教えてくれたことだ。

覚えたばかりの言葉でトイレを「便所」と言った時も、夫人が正してくれた。男ことばというものがあることを、私はこの時初めて知った。学ばなくてはいけないことがたくさんあり、幾度となく失敗もした。ある時、和室でお客様をもてなした際のこと、お客様方に風景を描いた掛け軸がよく見えるようにと、床の間に向かった席にお座りいただこうとしたときだった。心配して様子をのぞきに来た夫人は、ぞっとした顔をして、慌てて、お客様には晴れの場である床の間に背を向けて、出来るだけ床の間に近い場所に着席していただくこと、その大事なことを私にまだ教えていなかったのだと釈明してくれた。

いつも私に優しく気を配ってくれて、学校に持っていくお昼のお弁当までつくってくれた。ひな祭りの遠足では、雛祭りの色であるピンクと緑のおかずで、とてもきれいだった。

私は片言の日本語を使って狭い東京の通り沿いの商店街でよく買い物をした。「オイシイ サカナ クダサイ」と、魚屋さんで美味しい魚を求めた。その魚屋さんはよく歯の間から息を吸い込んで、頭を掻きながら「外人さんはどんな魚が好きか分からん」と日本語で独り言を言っていた。お肉屋さんでは、お肉を買うのに、自転車から硬くなった死んだ豚が下ろされるまで、ずっと待たなくてはならないこともよくあった。ハンバーグを作るのに、「ヒキニク ヒャクマイ クダサイ」と頼んだ。

こんな買い物の時、どこからともなく子どもたちが現れてくる。小さな女の子が縄跳びの手を止め私のところへ来た。すると、たちまち6人、10人と、子どもたちが私の手をつかんだり、腕にぶら下がってくる。彼らは私を異質な者と見ていたかもしれないが、自然な好奇心は止められるものではないようだった。外見の違った人に対して子どもは偏見を抱かなかったのだ。それは、まるで、後ろに子どもの一団を引き連れて通りを練り歩く「ハーメルンの笛吹き」のようだった。何人かの子どもが私の毛深い腕に頬を寄せて言ったものだ、「やわらかーい」。

ある小さな女の子は私に、お姉さんなの、おばさんなのと聞いてきた。私がいくつなのか懸命に考えているのがわかる。日本では、女の子と、甥っ子や姪っ子ができておばさんになれるようなお年を召した女性には違う呼び名が使われるのだ。「タブン、オバサンヨ。」と日本語で彼女に教えた。そうやって、幾度も散歩とおしゃべりをした後のある日、その女の子が私に「お母さんいるの?」と聞いてきた。私にも確かに母親がいることを伝えるために、私は、「ハイ オカアサン イマス」と答えた。その小さな女の子は、当惑した表情で、「じゃあ、どうやってお母さんと話すの?」と日本語で聞いてきた。私の日本語は子どもっぽいのにも関わらず、彼女と楽しくおしゃべりをするのには充分で、そして幾度となく一緒に過ごしていたので、その子は、私が違う文化をもち、別の言葉をしゃべる外国人であることをすっかり忘れていたのだった。私たちの違いは消えていたのだ。

クリスチャン・サービスクラブに所属していた恵泉の女学生たちとよく活動を共にした。ある若い労働者、妻を亡くし、独りで三人の子どもを育てていた男性の家をよく掃除したものだった。お店の二階の一間が家族の居住スペースだったが、ちゃぶ台を置く場所を確保するために母親の遺灰の入った骨壷は、部屋の一角に置いてあった。ある日、4歳の女の子と5歳の男の子の二人の小さな子どもたちを連れて、繁華街に冒険に出かけた。12か13歳の上の息子は自転車修理工の見習いで、すでに働いていた。私たちは電車に乗り、エスカレータでデパートの屋上にあがった。そこに小さな動物園があったのだ。一人ずつ小さなゾウの上に乗せたり、お猿さんと話したり、他の動物たちを撫ぜたり観察したりして過ごした。最後にお土産を買うようにとお金をあげた。二人はそれぞれ一緒に来られなかった父親とお兄さんのためにケーキを買った。

家の近くまで来て、「今日やったことの中で何が一番面白かった?」と聞くと、二人の幼い子どもたちの意見は一致していて、電車に乗ったことが一番、二番はエスカレータに乗ったこと、三番はエレベータに乗ったことだと教えてくれた。とっても驚いて、面白くて、子どもを楽しませようとする時、子どもたちがその経験から何を学ぶのか、大人には本当にわからないものだ。それがよくわかった。その日のことを思い出すと、今でも笑ってしまう。

上野公園に向かうお散歩の帰り道

土曜日には、同じく恵泉クリスチャン・サービスクラブの女の子たちと一緒に、上野公園を不法占拠して住む家族達を訪問した。それらの人々は満州からの引揚者で、木箱や波上になったトタン版、帆布などを組み合わせてつくった掘っ建て小屋に住んでいた。何人かの大学生の男の子たちが近くで家を借りて住み、住民票がないため公立の小学校に通えない子どもたちの家庭教師をしていた。

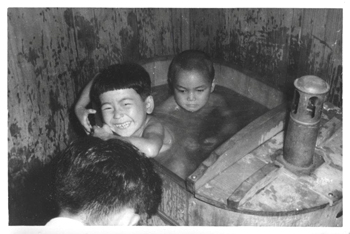

土曜日にはその家は総合施設として使われ、食事を出したり、銭湯を使えない小さな子どもたちに入浴させたりしていた。恵泉の女学生たちには月に一度、土曜日に順番が回ってきた。公園で出会った、前日から何も食べていない家族に売れ残りのパンを配り、小さな子どもたちを連れてセンターまで歩いて行った。恵泉の女学生たちは、よくシチューとご飯のお食事を作り、その間に、他のボランティアたちは、お風呂で子どもたちの体を洗い、湯船につからせていた。私はお風呂に入れるお手伝いの仕事が好きだった。男の子がタオルをかぶって肩の高さまで上げ、裸のままでスーパーマンのように部屋中を飛びまわっていたのを覚えている。

また、ある時は、玩具工場で働くボランティアの一人の女の子が、子どもたち一人ひとりにセルロイドのキューピー人形を持ってきてプレゼントした。そのひと時の後、上野公園に戻る帰り道では、皆穏やかでとても静かだった。どの子どもたちも、男の子も女の子も、みな自分のお人形をシャツの裾や洋服のスカートで大事に包んで、その大好きな人形と一緒にとぼとぼと歩いて家路に着いた。そうした子どもたちは私にレジリエンス(打たれ強い心、立ち直る力)を教えてくれたと思う。日々の生活に喜びがあり、私たち誰もに愛が必要であること、それも彼らから学んだことだ。

みんなでお食事、上野の子どもたち

お風呂に入る子どもたち

その一方で、私のアメリカの家族はまだ戦争のことを覚えていて、日本人に対し不信感を抱いていた。しかしながら、アメリカを訪問してきた私の日本人の友人と会うにつれて、○○さんと会って何々を思い出したとか、手紙で色々知らせてくるようになった。姉が春休みに私の友人のヤスコをオハイオ大学から家に招いたとき、ヤスコは私の祖母の髪の毛を梳かし、台所では母を手伝ってくれたようだ。家族たちは私が家に帰ってきたみたいだと手紙に書いてきたことで、私は彼らの偏見が解けたことを知った。

日本で暮らした遠い昔から、この世界には、不正や圧政、強権をかたに悪事をはたらくリーダーが存在することも認識している。また、大虐殺を止めさせ、飽くなき権力欲によって繰り広げられる不正や拷問に終止符を打つためには、現在においても武力行使が必要だということも理解はしている。しかし、成熟した国々、一般の人々においては、私は自分の考え方が正しいと信じている。私たちは異なる文化圏からやってきた隣人を理解すること、少なくとも受け入れることを学ぶことができる。そうしたつながりは、私たちの人生を豊かにしてくれるのである。違いは徐々に消えてゆき、友情と愛情が生まれてくる。私たちはただ、異なる文化の人々との交流を何百万倍にも増やしていけばいいだけである。そして、そうした違いに最初に橋を架けるのは、子どもたちである。

結論

子どもは、たしなめられない限り、異なる文化圏から来た人々に対し無遠慮である。これは日本に滞在した経験で教えられたことである。子どもは、好奇心が強く、人懐っこくて、言葉の誤りも気にしない。そして打たれ強い。異なる文化を生きてきた人々の間に最初に橋を架けて、受容し合うこと、理解し合うことを教え、友情と愛に導いてくれるのは、多くの場合子どもである。

上野公園にて、センターへのお散歩時の集合写真