ヒトは誰でも心配なことや不安なことが心の中にあると、落ち着かずそわそわして、注意力が散漫になったり、頭がボーッとなって思考の働きが鈍くなることを経験したことがあると思います。さらに交通事故に遭いそうになる等の危機的な状況においては、俗な表現を借りれば「頭の中が真っ白になる」といった思考不能な状況におちいる場合さえ珍しくはありません。このような状況は前回説明したように、ノルアドレナリン神経系の作用形態がちょうど良い強さの刺激反応時にのみ最大の効果を発揮するように出来ていることを思い出すと理解できるかと思います。では、慢性的で回避不可能な身体侵害的、あるいは恐怖や不安といった情動的なストレスが繰り返し長期的に与えられると、私たちヒトを含む動物の脳ではどのような変化が起こるのでしょうか?それが今回の主題であるストレスが脳を壊してしまう機序の説明です。今回も『脳内物質のシステム神経生理学』(有田秀穂著 中外医学社刊 2006年) を参考図書として解説してゆきます。

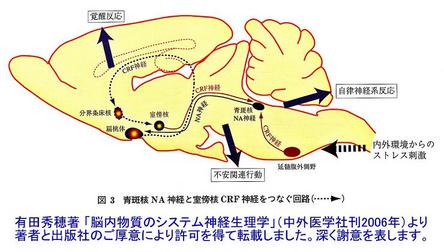

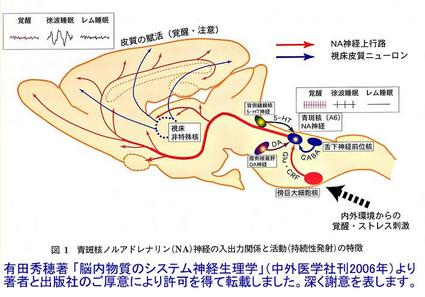

内外の環境からの危機通知信号は延髄に集められ、危機管理の管制塔である青班核のノルアドレナリン神経細胞に送られてから、恐怖反応を発現させる扁桃体などの情動情報を経由して視床下部の室傍核に興奮信号が伝わることは前回にも解説いたしました。この経路の弱点は上図のように青班核→扁桃体→室傍核→青班核といった閉鎖的な循環ループを形成しているために、適切な抑制機能が働かないと無限に刺激が増幅されて回り続ける危険性があることです。ノルアドレナリン神経系に対する抑制的な作用の中心はオートレセプターによる自己抑制ですが、それ以外には下図に示したように、甘い水を飲んだときに抑制される、舌下神経からの抑制やセロトニン神経系からの抑制があります。セロトニン神経系とノルアドレナリン神経系は相補的にお互いの活動をコントロールする仕組みで働いていると考えられています。私はセロトニン神経系とノルアドレナリン神経系が発育の過程で良いバランスで育つことが、健康な精神状態を作るために大変重要であるとの認識を持っていますが、このことについては後ほどまた詳しく解説したいと思います。

内外の環境からの危機通知信号は延髄に集められ、危機管理の管制塔である青班核のノルアドレナリン神経細胞に送られてから、恐怖反応を発現させる扁桃体などの情動情報を経由して視床下部の室傍核に興奮信号が伝わることは前回にも解説いたしました。この経路の弱点は上図のように青班核→扁桃体→室傍核→青班核といった閉鎖的な循環ループを形成しているために、適切な抑制機能が働かないと無限に刺激が増幅されて回り続ける危険性があることです。ノルアドレナリン神経系に対する抑制的な作用の中心はオートレセプターによる自己抑制ですが、それ以外には下図に示したように、甘い水を飲んだときに抑制される、舌下神経からの抑制やセロトニン神経系からの抑制があります。セロトニン神経系とノルアドレナリン神経系は相補的にお互いの活動をコントロールする仕組みで働いていると考えられています。私はセロトニン神経系とノルアドレナリン神経系が発育の過程で良いバランスで育つことが、健康な精神状態を作るために大変重要であるとの認識を持っていますが、このことについては後ほどまた詳しく解説したいと思います。

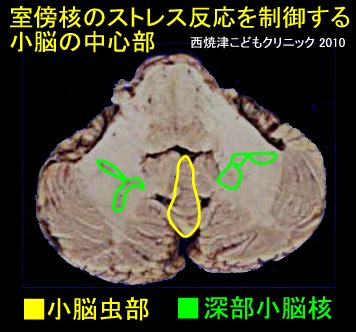

また、上記の青班核→扁桃体→室傍核→青班核といった閉鎖的な循環ループを断ち切るには、室傍核への抑制も有効な経路ですが、この経路の一つとして小脳深部核から視床下部諸核への抑制経路があることも知られています。小脳は以前は運動の調整に関与する原始的な脳であると考えられていた時代もありましたが、自閉症で小脳虫部に発達不全が見られるなど、心の機能に対しても一定の役割があることがわかってきています。

また、上記の青班核→扁桃体→室傍核→青班核といった閉鎖的な循環ループを断ち切るには、室傍核への抑制も有効な経路ですが、この経路の一つとして小脳深部核から視床下部諸核への抑制経路があることも知られています。小脳は以前は運動の調整に関与する原始的な脳であると考えられていた時代もありましたが、自閉症で小脳虫部に発達不全が見られるなど、心の機能に対しても一定の役割があることがわかってきています。

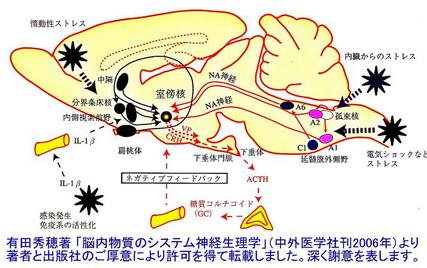

身体的なストレスではなく、情動的なストレスや感染によるストレスが長期間継続する場合には、第34回に説明したノルアドレナリン神経系のオートレセプターによる抑制が有効に働かなくなることが起こり得ますが、このことを下記の図を元に説明いたしましょう。

身体的なストレスではなく、情動的なストレスや感染によるストレスが長期間継続する場合には、第34回に説明したノルアドレナリン神経系のオートレセプターによる抑制が有効に働かなくなることが起こり得ますが、このことを下記の図を元に説明いたしましょう。

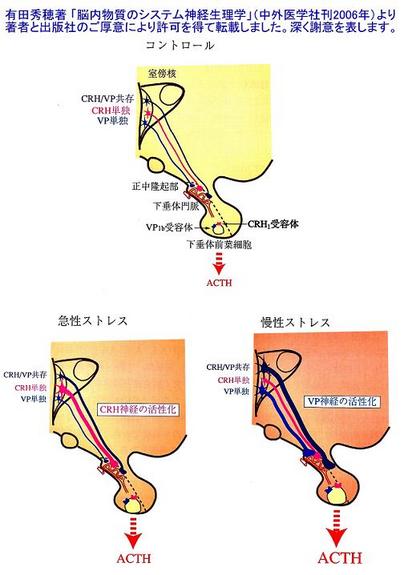

身体的な侵害刺激や内蔵からの危険通知信号は延髄に集められた後、ノルアドレナリン神経系を経由して大脳皮質の覚醒作用と視床下部室傍核からのHPA軸の生体防御反応を喚起します。先に述べたように、この経路には閉鎖循環回路が含まれているので、自己増殖的な刺激の強化が起こる可能性がありますが、その一方で、この経路にはノルアドレナリン神経系特有のオートレセプターによる自己抑制機能が付随しているので、繰り返される刺激には慣れが生じて反応が低下するようにも設定されています。従って問題となるのは上図の室傍核に直接賦活刺激を送り込んでいる、情動的ストレスや感染症による危険信号の方で、この経路には自己抑制系が付随していないので室傍核HPA 軸を無限に刺激し続ける結果におちいりやすいのです。この経路が持続的に刺激を受け続けると、室傍核から出ているACTH の分泌を亢進させる信号経路が強化されて、血液中に糖質コルチコイドが大量に分泌され続ける状態となります。糖質コルチコイドは生体防御的に血糖上昇・血圧上昇を起こす一方で、海馬の新生細胞の分化生育を阻止し記憶力を鈍らせます。また慢性的な免疫抑制状態から感染症に弱い状態となり、さらに感染性の賦活刺激が室傍核に送り込まれるという閉鎖的な循環ループを形成してしまいます。このような慢性的ストレス負荷状況では室傍核から出ているACTH 分泌指令が、CRF のみならず下図のようにバゾプレッシン神経系をも巻き込んで強化されることが実験的に示唆されています。

身体的な侵害刺激や内蔵からの危険通知信号は延髄に集められた後、ノルアドレナリン神経系を経由して大脳皮質の覚醒作用と視床下部室傍核からのHPA軸の生体防御反応を喚起します。先に述べたように、この経路には閉鎖循環回路が含まれているので、自己増殖的な刺激の強化が起こる可能性がありますが、その一方で、この経路にはノルアドレナリン神経系特有のオートレセプターによる自己抑制機能が付随しているので、繰り返される刺激には慣れが生じて反応が低下するようにも設定されています。従って問題となるのは上図の室傍核に直接賦活刺激を送り込んでいる、情動的ストレスや感染症による危険信号の方で、この経路には自己抑制系が付随していないので室傍核HPA 軸を無限に刺激し続ける結果におちいりやすいのです。この経路が持続的に刺激を受け続けると、室傍核から出ているACTH の分泌を亢進させる信号経路が強化されて、血液中に糖質コルチコイドが大量に分泌され続ける状態となります。糖質コルチコイドは生体防御的に血糖上昇・血圧上昇を起こす一方で、海馬の新生細胞の分化生育を阻止し記憶力を鈍らせます。また慢性的な免疫抑制状態から感染症に弱い状態となり、さらに感染性の賦活刺激が室傍核に送り込まれるという閉鎖的な循環ループを形成してしまいます。このような慢性的ストレス負荷状況では室傍核から出ているACTH 分泌指令が、CRF のみならず下図のようにバゾプレッシン神経系をも巻き込んで強化されることが実験的に示唆されています。 ラットの脳に不慣れな読者のためにCRNが製作した視床下部と脳下垂体の解剖図版を下に示します。

ラットの脳に不慣れな読者のためにCRNが製作した視床下部と脳下垂体の解剖図版を下に示します。

慢性的な糖質コルチコイドの分泌過剰が第39回で説明した海馬の新生細胞機能を抑制して、うつ病の病態の一役を担っていることは、最近の精神病理学研究で明らかにされつつありますが、これを身体疾患患者のうつ病罹患率という別の面から考察すると、理解し易い結果が得られます。

慢性的な糖質コルチコイドの分泌過剰が第39回で説明した海馬の新生細胞機能を抑制して、うつ病の病態の一役を担っていることは、最近の精神病理学研究で明らかにされつつありますが、これを身体疾患患者のうつ病罹患率という別の面から考察すると、理解し易い結果が得られます。

上に示したのは身体疾患にうつ病の合併する比率の統計ですが、一番多いのはクッシング症候群の67% という数値です。クッシング症候群という病気は副腎皮質の良性腫瘍から糖質コルチコイドが大量に血液中に分泌される病気ですので、過剰に分泌された副腎皮質ホルモンはうつ病の原因になることが理解できると思います。この連載の目標の一つが急増する自殺者数を減少させることに役立つ情報を提供することでもありましたが、自殺の原因の上位に病気を苦にした自殺が上げられています。病気が長引くことはそれ自体が恐怖や不安とともに感染症にも曝されやすく慢性的なストレスとして抑鬱状態を生みだすことはこれまでの説明で理解できたと思います。生下時からの養育環境がノルアドレナリン神経優位な脳を作っているとさらにこの危険性が増えると私には思われます。自殺者を減少するための子育てについては後ほどまたまとめたいと思っています。

上に示したのは身体疾患にうつ病の合併する比率の統計ですが、一番多いのはクッシング症候群の67% という数値です。クッシング症候群という病気は副腎皮質の良性腫瘍から糖質コルチコイドが大量に血液中に分泌される病気ですので、過剰に分泌された副腎皮質ホルモンはうつ病の原因になることが理解できると思います。この連載の目標の一つが急増する自殺者数を減少させることに役立つ情報を提供することでもありましたが、自殺の原因の上位に病気を苦にした自殺が上げられています。病気が長引くことはそれ自体が恐怖や不安とともに感染症にも曝されやすく慢性的なストレスとして抑鬱状態を生みだすことはこれまでの説明で理解できたと思います。生下時からの養育環境がノルアドレナリン神経優位な脳を作っているとさらにこの危険性が増えると私には思われます。自殺者を減少するための子育てについては後ほどまたまとめたいと思っています。

うつ病のみならず統合失調症といった遺伝的要素が関与する精神疾患においても、ストレスの多い生活様式が発病のトリガー、重要なきっかけになることは広く認められています。シルバーノ・アリエティは『分裂病入門』(星和書店刊 1980年)の中で繰り返し、統合失調症の発病・悪化を阻止するためにはストレスのない穏やかな生活を送らせることが重要であることを強調しています。子どもたちの心を健康に育てるためにもストレスの少ない穏やかな環境が大変重要なことは今さら強調するまでもない周知の事実であると思われるのですが、はたして現代社会は未来を担う次世代の子どもたちに、ストレスのない穏やかな環境を提供していると断言できるのでしょうか? 20年間という短い期間の小児科外来の中でさえ、私は子どもたちの瞳から輝きが消えつつあり、子どもたちの表情から明るい笑顔が消えつつあることを、連載初期第3回『笑わない子どもたち』の中で警告しました。笑わない子どもたちの脳が危険な状況であることも第22回『ロボットも笑うのか?』の中で警告しました。子どもたちの笑顔が消えた、その原因と生育後に与える影響を脳科学的に追求して、今後の社会全体の子育てへの取り組みに生かして欲しいというのがこの連載の主旨でもあります。私たち大人が次世代をになう子どもたちに良い環境を提供できるかどうかは、また私たちの老後に降り掛かってくる我々自身の問題であることも忘れてはいけません。虐待、養育不全といった身の毛のよだつ報道が日常のようになりつつある現代社会で子どもたちを守るのは我々小児科医だけでは到底不可能です。養育不全が脳神経の発達に与える影響の恐ろしさついては、また後ほど詳しく解説したいと思います。

本稿の作成には、有田秀穂著「脳内物質のシステム神経生理学」(中外医学社刊 2006年)より多くの図版と文章を引用させていただきました。転載に快諾をいただけた有田秀穂先生と中外医学社に感謝と敬意を表します。