英語による専門科目の指導(EMI)の各国事情

グローバル・ファカルティ・ディベロップメント(以下FD)のニーズは、主に英語による専門科目の指導(以下EMI)を導入するにあたり生じたものであり、英語が第一言語ではない国々における大学のグローバル化の要望に応える形となっている。教育分野において新しい技術の研修を行うときに起こりがちだが、グローバル化のための教員支援は、往々にしてEMIを導入した後に出てくる話で、行われていればまだいい方なのである。本稿では経験に基づく実例を紹介するが、ここで言及し議論するFDは、EMIの枠を遥かに超え、グローバルで学術的なニーズのサポートにまで及んでいる。

教授言語は、教育方針の課題としては重要であり、複数の母国語が存在する場合には、検討の余地がある。複数の非英語圏の出身者がいた場合、英語はみなの共通言語として一つの妥協点であり、コミュニケーションをとる際に、どちらも不利にならない媒介語である。高等教育におけるEMIの現状も、同様に英語が世界的に学術分野における共通言語となっていることに起因しているかもしれない。EMIにおける共通言語としての英語については、Jenkins(2018)を参照。

Macaro、Furle、Pun、AnおよびDeardenは、世界各地域のEMIプログラム83件について調査し、「主要な関係者らは、EMIの導入、開始について、その重要性を認識していながらも、大きな不安を抱えていると結論づけられる」と述べている(2018, p.36)。英語力を向上させるということが目的なのであれば、Macaroらは、提示したエビデンスでは結論付けることができず、方法論的にも正確性に欠けるとしている。世界各国で行われているEMIプログラムを調査したDoiz、Lasagabaster、Sierraいわく、非ネイティブの指導者は、内容にフォーカスし、言語的な正確さを優先しない傾向がある一方で、学生はEMIプログラムが成果を上げるには英語力が足らないことがある、としている。さらにDoizらは、調査した大学で提供されているプログラムの中で、EMIのためのFDプログラムと呼べるようなものは、一つもなかった、と述べている(2013, pp.216-219)。

日本における英語による専門科目の指導(EMI)

Brown(2015)は、日本国内の258の大学におけるEMIプログラムを調査し、約3分の1の大学が、政府からの助成を受けながら、学部生にEMIプログラムを提供していることが分かった。殆どのプログラムが小規模で、国内のリベラルアーツ系や社会科学系の学生を対象にしていた。EMIプログラムに参加する学生の英語レベルがもっとも懸念されている問題であったが、EMIコースを取るのに語学力の基準の設置や、英語の授業との連携、EMIの授業を教える日本人や非英語ネイティブの教員らの研修といったことが行われている形跡はあまりなかった。

Brownは、EMIプログラムは拡大しているものの、「EMIプログラムにかかわる大学教員を募集、評価、奨励し、研修するには」模範的な取り組みや、さらに効果的な方法が必要だ、と結んでいる(2015, pp.54-55)。同様に堀江氏も、日本の大学教員は英語で授業を行うには、サポートが十分ではない、と指摘している。英語の語学力を上げるだけでなく、多文化的背景をもつ学生とやりとりする授業を行える教授スキルを身につけなければならない(2017)。詳細はBrownの論文(2015)を参照していただきたいが、以降の項で紹介するプログラムがいかに革新的であるかを検討する際には、特に前述のポイントが参考になるだろう。

この流れに乗り、日本の政府は留学生を大幅に増やす方向に動いており、言葉のハードルを下げるべく、EMIプログラムの導入を促している。2014年には、文部科学省に採択された大学が、スーパーグローバル大学創生支援事業により多額の支援を受け、EMIプログラムを開始した。文科省は、海外から留学生を惹きつけるだけでなく、大学の国際化および英語による研究論文の引用件数を増やし、国内大学の世界ランキングを上げようとしている。また、EMIによる学位取得コースを設置した大学もあり、例えば立命館大学では、2019年4月に開講予定の、グローバル教養学部で取得できるオーストラリア国立大学とのデュアル・ディグリー・プログラムなど、履修できる複数のコースがある。

関西大学グローバル・フロンティア・プログラム

関西大学国際部では、留学生のためにEMIカリキュラムを用意しており、英語外部検定試験などで平均以上のスコアを取得している国内の在学生も、単位取得のために一部履修することができる。海外からの留学生は、だいたい1~2学期間滞在し、大阪の千里山キャンパス近くの学生寮の部屋を借りている。関西大学グローバルフロンティア(KUGF)プログラムでは、概ね半分の授業が第二言語としての日本語(JSL)で行われ、願わくば通常の学部生として履修を続けてもらえればという狙いと、さもなくば日本で日常生活を送ることができるようになればという狙いがある。直接的に日本文化を学ぶものから、現代の日本社会におけるテクノロジー、などといった内容まで、多くの講座が「日本学」と関連づけられている。KUGFの第二言語としての日本語の授業や、EMIの授業は、日本に関連した専門分野をもつ様々な国籍の常勤の教員や非常勤の教授・講師により教えられている。

池田氏とBelargaは、2014年のKUGFプログラムの導入を、異文化コミュニケーションの能力を育むためのリベラル・アーツ・カリキュラムと位置付けている(2018)。開始以来、このカリキュラムは様々な分野の科目群に拡大している。応用科学と工学、社会科学、言語学、都市工学だけでなく、大学院との連携などが、テーマ別英語開講専門科目(モジュール)として追加されたという。この意欲的なEMIカリキュラムと国際交流は、大学ランキングを競う世界的な競争への対応策でもあると、率直に述べているのである (p. 85-86)。

EMIのためのグローバル・ファカルティ・ディベロップメント

池田氏とBelargaによれば、カリキュラムを国際化するということは、英語で指導するだけでなく、指導者をグローバル化させ、日本人学生や留学生を多様な文化社会で求められるスキルをもつ人材に育てていくことである。カリキュラムを国際化するにあたり必要な視点や価値観を教員に教えるような、グローバル教員の教育というアプローチが有効と述べている。そこでKUGFプログラム導入の翌年である2015年、教員サポートおよび専門研修という形でEMIカリキュラムに付随して、グローバルFDが開始された。本プログラムは、初年度には5日間のサマーセミナーという形で「Content and Language Integrated Learning(内容言語統合学習)プログラム」として開催された(2018, pp. 86-87)。さらに、英語を媒体とする指導を行うKUGFプログラム開始から2年経ち、国際教育支援室が2016年10月に創設された。これにより、EMIや英語教授法訓練に関連する幅広いテーマのワークショップが学期中に定期的に開催できるようになった。これまで徐々に開催が増えてきた小グループでのファカルティ・ディベロップメントのイベントに加え、同支援室はさらに教員のための個別相談の制度を導入しており、本稿ではそこに実証的な焦点を絞ることにする。

個別相談によるグローバル・ファカルティ・ディベロップメント

国際教育支援室が創設されたのは、教員に英語による専門科目の指導を促すためであり、特に新しい履修コースを設置できるよう、まずは教員が英語で指導し、議論をすることができるように研修していくことから始めたのである。同プログラムの企画発案者である関西大学国際部の池田佳子教授によると、全学部(キャンパス)の教員を対象にした個別相談を受けることになるため、英語だけでなく、多分野において高度な理解力をもつ教授を探していたという。筆者は既にKUGFプログラムの英語による講座を担当していたところ、この個別相談を担当することになった。以降、参加者の数は多くはないものの、一定数の教員を指導する唯一の担当者となっている。また、簡単な報告が求められていることから、参加者により示されるグローバルFDのニーズを表す過不足ないデータを得ることとなった。2年間担当した現在、グローバルFDのニーズに、つまり実際にグローバルに学術分野でどうかかわり、何が必要とされているのか、教職員から示された内容に一定のパターンが見えてくるかもしれない。

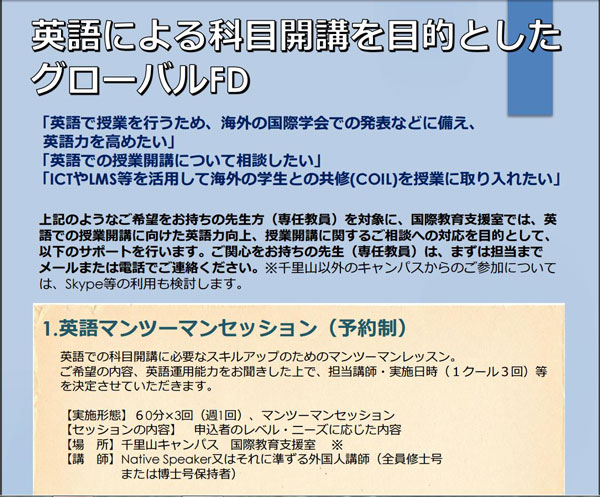

2016年から関西大学では、教職員に対し国際教育支援室が行うプログラムに参加を促すチラシを日本語で配布してきた。詳細については、図1の該当部分を参照のこと。チラシの導入部は2016年から2018年にかけ変わっておらず、教員が相談できる内容の例を提示している:英語で講義を行う、国際学会でプレゼンテーションをする準備、英語レベルの向上など。 また、正式に英語で専門科目を教える講座の立ち上げ方や、学生が海外の協力大学の学生とコミュニケーションを取るために使うテレビ会議システムの使い方なども教えてもらえる。 チラシには、国際教育支援室が拠点としている千里山キャンパス以外の教員もSkypeなどのテレビ会議システムを使って遠隔地からも参加できると書かれており、実際にそのような形でも行われている。

次に、個別セッションにおいて多様な学部の参加者から示されたニーズと、国際部が設定した目的を比較することができる。同時に、改革に対する社会的および組織内の要望についても検討したい。筆者は、こうした流れを受け、参加者に対してそれぞれの学部に、通常の講義を英語で教えることについて掛け合うよう、促すことも自分の役割としてきた。またKUGFカリキュラムの中で、留学生と国内の学生の混合クラスを教えるという選択肢も検討してもらえるよう、グローバル・フロンティア科目のパンフレットも紹介してきた。参加者の中には、英語力に対する自信や、学部との合意について不十分と感じている者がいる一方で、既に英語で講義をしている者もいる。参加者の一人は、深い専門知識をもっていたことから筆者のKUGFクラスを引き継いで教えており、留学生にも日本人教授と接点をもつ機会を増やしている。

本研究のアプローチ

2016年10月から2018年11月末にかけて行った本研究では、16人の参加者が国際教育支援室を訪れ、個別のグローバルFDに関する相談をした。個人個人により、セッションの回数は大きく異なり、想定していたものと違ったり、プレゼンテーションの直前の単発的な相談であったことから1回のみの場合から、セッション3回からなる1コースを複数回参加できるために多数回受けるというケースまで、様々である。参加者は、関西大学各学部の常勤教職員である。

しかし、1次データである個別セッションの報告内容は、参加者の個人情報保護の観点から開示できないため、相談内容の全てを捉えることができずとも、筆者からの働きかけにより発生した内容を除いた上で、グローバルFDのニーズをタイプ別に分類して、一般論としてデータをまとめてみたい。

グローバルFDは、教員が英語やその他の外国語で、講義をしたり、国際学会などのアカデミックな活動、大学の評価にもつながる学術的な業績を残すのに競争を伴うような活動を行う際に必要不可欠なサポートのことを指す。このようなサポートを提供するのに必要な学術的な専門知識は、ネイティブが英語をチェックするレベルを遥かに上回るものである。

つまり、本稿の実証的な内容にフォーカスするためには、下記の調査質問に絞って答えることで十分かもしれない。

- 参加者により示されたグローバルFDのニーズはどのようなものだったか?

- 実際の参加者の二-ズと比較して、国際部により示されていたサポートはどうだったか?

集計結果:参加者により示されたグローバルFDのニーズ

| A:配布されたチラシに掲載されたサポート内容 | |

| 英語で通常クラスや国際クラスを教授する | 8 |

| 国際学会でのプレゼンテーションの準備 | 13 |

| 学術的議論ができるよう英語レベルの引き上げ | 13 |

| B:チラシには掲載されていなかったサポート内容 | |

| シラバス、論文要旨、論文などの英語チェック | 7 |

集計結果にみられるように、参加者は想定したサポート内容を求めていた上に、様々なジャンルの英語の文章の修正を依頼してきた。教員による国際教育や研究活動について、参加者により示された細かいニーズを紹介することで、さらに詳しく伝えたいところだが、匿名性を維持するために概論に留めておくことにする。

外国語スキルを活かして英語で講義をしたり、グローバルな研究活動に従事しようとしている参加者がいる一方で、学部内のいずれは英語で講義をした方がいい雰囲気を感じ、参加している者も見受けられた。さほどに英語が流暢でない参加者には、往々にして3回目のセッションまでには顕著な効果がみられ、スピーキング力が錆びついていただけのようだった。しかしさらに明確な目的のある多くのセッションにおいては、英語の正確性や流暢さの改善は、暗黙のうちになされるものであった。英語は様々な方法で練習することができるが、日常生活で英語を使わない参加者にとって、アカデミックなコミュニケーションを交わすことは、格好の練習の場となる。

筆者は、概して英語での講義やプレゼンテーションを参加者には促してきた。それは、たとえ英語力が万全ではなかったとしても、実際にやってみることでいい練習の場となり、英語で専門分野を議論することができるようになる(グローバルFDプログラムの3つのゴールに含まれる)と考えていたからだ。

非ネイティブは、英会話や読み書きについて色々な疑問をもつが、英語においては標準語が一つではない。なので、英語力が高い参加者でも、翻訳や研究の中で、昔に記された文献や英語の多様性、辞書には載っていないような地域的に使われる慣用句や文化的な文献に関する難しい質問をしてくることがあった。

国際会議でプレゼンテーションを行う場合のアドバイスは、スライドとスピーチの仕方、特にどのように観衆の目をスクリーンから外し、直接的に心をつかむかといった内容を網羅していた。また、海外でのプレゼンテーション後の質疑応答で、静観する日本の聴衆とは文化的に違い、想定外の質問や理解できない質問をされるのではという不安を示す者もいた。

それ以外では、どのように討論会を司会進行したらよいかなど、ユニークな要望もいくつかあった。学生のための留学プログラムについて、海外でサバティカルを取ること、自分の専門分野を超えてグローバル教育に関する課題についてなど、参加者からは様々なテーマがあげられた。さらには、留学生と国内の学部生が混在するクラスを教えるのに、文化差や教授法といった課題について不安を抱えているケースもあった。

チェックを依頼された文章は様々で、中には国際クラスのためのシラバスもあった。英語のプレゼンテーションについては、パワーポイントのスライドであったり、講演原稿(書かれた英語を読み上げるのは、推奨されることではないが)のチェックを依頼された。多くの教員がかかわる活動として、学会誌に投稿するにあたり、受理されるよう論文要旨をチェックしたり、国際会議で発表するために論文要旨をチェックするよう依頼された。また専門性の高い論文を著名な学術誌に投稿した参加者が、様々な編集校正の要望を受けたために、筆者が修正稿の手助けをし、ついに出版にこぎつけた例もあった。

論文やその他の文章について、ただ英語を直すのではなく、出版できるように仕上げるというニーズは、当初の国際部のサポート内容としては掲載されていなかった。国際教育支援室は、このようなサポートを提供できることは認識しているものの、英語で自身の研究を学会誌や競合誌などに掲載したいと思う大学教員は大勢いると思われるので、更なる計画や予算の策定が必要であろう。

結論および他大学への示唆

調査結果は、様々な学部の参加者が国際的な学術活動のために、母語ではない英語で学術的議論をし、英語で学会発表できるレベルまで引き上げるニーズを感じていることを示している。英語で授業を行う意欲と能力をもつ教員は、チラシの導入部で提案していたほど、多くはみられなかった。チラシには記載がなかったものの、英語で書いたものを出版したり、学術的な目的のために、英語の筆力をあげることに興味が向いているようだ。また結果を広い視点でとらえれば、大学の国際化への強い熱意に応えているともとれるが、参加者が示したニーズは、グローバルFDが進むべき方向を純粋に表している。

海外からの留学生が1~2学期を大学内で過ごすグローバル・フロンティア(KUGF)プログラムは、拡大し続けている。国内の学部生も、英語の能力が一定以上で、所属している学部で単位が認められていれば、一定のKUGFの英語による授業を履修することができる。留学生が増え、学部のグローバル化が進むにつれ、英語で指導できる教員のニーズもおのずと高まってくることになり、それはグローバルFDのニーズの高まりを意味する。このような状況は、日本国内の大規模な大学どこにおいても、同じであると思われる。

英語による専門科目の指導(EMI)が広がっている背景には、国内におけるグローバル化のための英語コミュニケーション能力、大学教員の専門性を伸ばすための学術英語、EMI授業や政府の助成金、その他の国際化に対する真剣な取り組みなどがあるだろう。

関西大学では、1000人いる留学生を3倍にするという目標が国内のメディアで公表され、個別の学部に対しては、英語で指導する履修コースを増やすように促されている。規模の大きな大学には組織の文化というものがあり、変化が難しい環境では、こうしたFDプログラムをボランティアベースで導入、維持するのは難しいものの、関西大学においては拡大するグローバルFDプログラムに教員が一定数、参加している。

大学側は、社会で起きているグローバル化の波と、大学の国内評価や世界ランキングに影響する教育の質を維持するための施策に対応している。池田氏とBelarga(2018)が指摘するように、こうした課題は、議論の場が足りないものの、研究者らの頭を悩ませている。関西大学や他大学の詳細については、本稿の紙幅を超えるので、日本の大学がどのように世界ランキングを引き上げられるかについての更なる分析は、McCarty(2015)を参照されたい。

本調査は、学術活動のグローバル化の波が押し寄せる中、日本の大学でどのようなFD二―ズがあるのかを示している。日本の大規模な大学や、英語が母語でない国の大学でも同様の状況であると思われる。とはいえ、本稿導入部で紹介した国際調査や国内の調査結果に鑑みると、ここで紹介をした関西大学の取り組みは、近年においては革新的な教員支援であると言えるだろう。

日本においては、組織や学部間の閉鎖的な面を緩和することが望まれる。グローバルFDのニーズに応えるには、様々な方法があるが、まずこれを認識することで組織的な文化の改革に繋がるかもしれない。教員の業績達成を促すようなサービスや、大学を比較した外部評価があれば、学部間の連携、教員間の合意が形成しやすくなるだろう。 EMIプログラムでは、バイリンガル教育(McCarty, 2012;およびChild Research Netの関連記事参照)や内容言語統合学習(CLIL)の知見を利用することも可能である。Doiz、Lasagabaster、およびSierra (2013)は、学習内容と言語のバランスを取るモデルとして、イマージョン教育や内容言語統合学習を勧めている。英語による専門科目の指導に関する言語的な方針を決めるために、各大学はそれぞれ独自の研究をする必要がある、と結論づけている(pp. 216-219)。

学術英語でコミュニケーションをとるために適切なレベルに達するためには、非ネイティブの学生と指導者の英語力を訓練によりできるだけ向上させることが必要なのは明確である。と同時に、指導者や学生に多様性がみられる場合には、現実的に実践可能な状況を作らねばならず、そのような場合でもEMIは正当だと思われる。日常的に二言語を使わなければならない環境に学生や指導者を置くことでこそ、英語のコミュニケーション能力が育成されると考えられる。

日本のような国で、大学がEMIプログラムを実施して留学生を受け入れる場合、英語力がネイティブレベル、あるいはそれに近いレベルの留学生が中にはいることから、大学側は講座の指導者を英語ネイティブ、あるいは外国人に依頼するのが好ましいとの意見も聞かれる。前述のKUGFプログラムのように、留学生に交じって日本人学生がこれらの授業を受ける場合、もちろん英語力の向上という観点から外国人の指導者が好まれるのは明白だが、それが専門科目を履修する主な目的となってはならない。EMI科目を外部委託することも、常勤の教員らのバイリンガル化および学術分野でのグローバル化の機会を奪うだけでなく、留学生が学びに来た国の教員と直接交流をする機会をも奪ってしまう。

世界各地から学生が集まっている教室では、行われる講義にディスカッションやその他の交流の形が入り交じっており、異文化コミュニケーションの研究の場となりえる。海外の大学での経験があまりない教員は、留学生が日本の学生とは異なり、何を期待してきているかを学ぶ必要があり、それは国際会議でプレゼンテーションをする際に、積極的に発言する聴衆に対応しなければならないのと同じである。留学生は、母国語が何語であろうが、母校でその分野の専門家の授業を履修し、子どもの頃から批判的思考をしたり、権力に対し疑問を呈することを促されてきているかもしれない。日本に来ている留学生の多くが、教員中心あるいは教示主義的な教授法で教わるという日本に類似したアジアの文化圏から来ている一方で、日本の大学は、生徒中心で構成主義的な教授法をとるという欧米の大学とも交換留学の協定を結んでいる。

つまりグローバルFDは、外国語のスキル向上という枠を超え、表現の練習、異文化コミュニケーション、構成主義的教授法まで踏みこまなければならない。例えば、スライドの内容の改善から聴衆との直接的なやりとりまで。大学キャンパス内の活動の輪から、グローバルな学術界へ足がかりをつかむまで、踏み込まなければならないだろう。

引用文献

- Brown, H. (2015). Painting a picture of EMI in Japan: Extent of, rationales for, and implementation of undergraduate English-medium instruction classes at universities in Japan.(Unpublished doctoral dissertation). University of Birmingham, Birmingham, UK. Retrieved from https://www.academia.edu/12936907/Painting_a_Picture_of_EMI_in_Japan_Extent_of_Rationales_for_and_Implementation_of_Undergraduate_English-Medium_Instruction_Classes_at_Universities_in_Japan

- Doiz, A., Lasagabaster, D., & Sierra, J.M. (Eds.). (2013). English-medium instruction at universities: Global challenges. Bristol, UK: Multilingual Matters.

- Horie, M. (2017). Faculty training for non-native speakers of English at Japanese universities: Effective English-medium teaching for a culturally diversified student population. In A. Bradford & H. Brown (Eds.), English-medium instruction in Japanese higher education: Policy, challenges and outcomes (pp. 207-223). Bristol, UK: Multilingual Matters.

- 池田佳子, ベラルガ,O. (2018)「大学教育の国際化:EMI科目開口の充実とグローバルFDの取組の展開」、関西大学高等教育研究第9号, P.85-90。

- Jenkins, J. (2018). English medium instruction in higher education: the role of ELF. In A. Gao, C. Davidson, & C. Leung (Eds.), Second handbook of English teaching. Springer International Handbooks of Education. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/326211635_English_medium_instruction_in_Higher_Education_The_role_of_ELF

- Macaro, E., Curle, S., Pun, J., An, J., & Dearden, J. (2018). A systematic review of English medium instruction in higher education. Language Teaching, 51(1), 36-76.

- McCarty, S. (2012). Analyzing types of bilingual education. Child Research Net: Language Development & Education. Retrieved from https://www.childresearch.net/papers/language/2012_02.html

- McCarty, S. (2015). University Website optimization and Google Scholar for academic recognition. Osaka Jogakuin College Journal, 44, 17-29. Retrieved from https://www.academia.edu/11314887/University_Website_Optimization_and_Google_Scholar_for_Academic_Recognition

- Ritsumeikan University (n.d.). College of Global Liberal Arts: Dual Degree Program. Retrieved from http://en.ritsumei.ac.jp/gla/dual-degree

スティーブ・マッカーティ

ボストン生まれ、ハワイ大学大学院で日本学を専攻。現在、関西大学国際部および国際教育支援室で非常勤講師を務める。大阪女学院大学・短期大学や神戸情報大学院大学、国際協力機構(JICA)でも教鞭をとっている。1998年より世界オンライン教育学会(WAOE)の会長を務める。家族は、日本人の妻と、東京で働く息子たち。日本、e-learning、バイリンガル、言語教育、学術倫理などについて、筆者の著書は

スティーブ・マッカーティ

ボストン生まれ、ハワイ大学大学院で日本学を専攻。現在、関西大学国際部および国際教育支援室で非常勤講師を務める。大阪女学院大学・短期大学や神戸情報大学院大学、国際協力機構(JICA)でも教鞭をとっている。1998年より世界オンライン教育学会(WAOE)の会長を務める。家族は、日本人の妻と、東京で働く息子たち。日本、e-learning、バイリンガル、言語教育、学術倫理などについて、筆者の著書は