はじめに

最初に、現在の日本の学校教育の普及状況について紹介しよう。

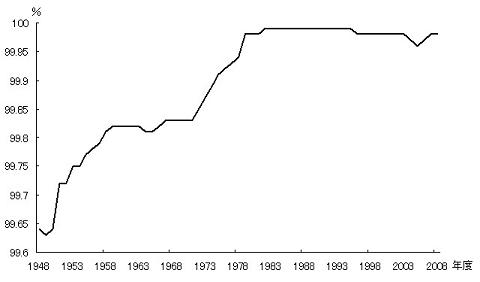

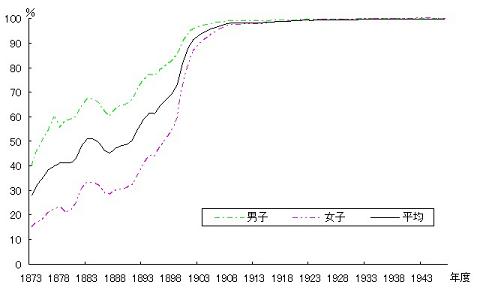

日本の義務教育は、6歳から始まり、15歳で終わる。その年齢の間、小学校に6年、中学校に3年通うことになっている。現在の日本では、義務教育段階の学校に所属している子どもの割合が高いばかりか、実際に小学校・中学校に出席している子どもの割合も高い。ほぼ100%の子どもがこの義務教育を受けている状態が長年続いている(図1)。PISA2000の調査では、欠席・遅刻・早退しがちな15才(日本では中学校3年生)の割合が、日本は香港についで2番目に低かった(図2)。

出典)文部科学省『文部科学省統計要覧』2008年

出典) Willms, J.D. (2003) Student Engagement at School: a sense of belonging and participation results from PISA2000, OECD, p.69.

出典) Willms, J.D. (2003) Student Engagement at School: a sense of belonging and participation results from PISA2000, OECD, p.69.

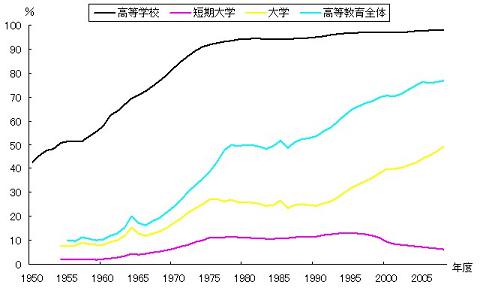

2008年度には、中学校卒業者の97.8%もが後期中等教育段階に相当する高等学校へと進学し、高校卒業後も何らかの学校に進学する者のほうが多く、同年齢人口のうち76.8%が短大・大学・専門学校すべてを合わせた高等教育機関に進学している(図3)。

出典)文部(科学)省『学校基本調査報告書』各年度より

このように、日本は、世界中でもっとも学校教育が普及している国のひとつである。子ども期に子どもが何らかの学校に通うことが、当たり前となっている。しかし、このように学校教育が普及するにいたるまでには、長い道のりがあった。日本で学校制度が成立した1872年以前はもちろんのこと、学校発足後もしばらくは、学校に通うことが決して当たり前ではなかった。それまで存在すらしなかった学校が人々の日常生活に突然に入り込んだときから約140年後の現在まで、日本の人々は学校教育をどのように受けとめてきたのだろうか。

以下では、学校教育の普及過程について、就学と進学に関する統計から検討していく。

学校に通わない子がいることも当たり前の時代

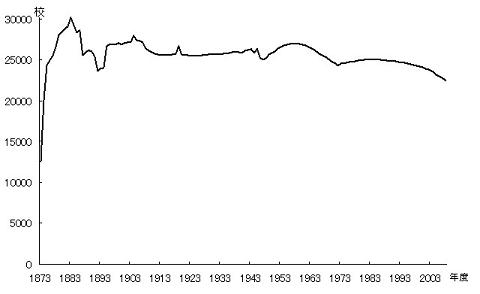

日本の学校制度は、欧米の学校制度をモデルにして、1872年9月につくられた。全国が53,760の学区に区分され、1つの学区に1つの小学校が設立される計画だった。現実には、計画通りにいかなかったが、学校制度開始3年後の1875年には、現在とほぼ同じ数の小学校が設置されている(図4)。自分が住む地域に小学校設立を願う名士が、各地に存在していたからだ。

出典)1873-1959年度データは文部省『文部省年報』、1960-2008年度データは文部(科学)省『学校基本調査』各年度より。

一方、学校は破壊されるなど、庶民の反感の対象にもなっていた。学校設立・維持のために学区内全戸から負担金が徴収されたこと、学校の授業料が高かったこと、学校で教わる内容が庶民のニーズに合っていなかったことが主な反感の内容である。

それゆえ、学校で学ぶ子どもの数はなかなか増えなかった。国民すべてが学ぶべきとされている小学校よりも、習字や算盤を安い月謝で教えてくれる寺小屋(私塾)に暇なときに通うことをむしろ好んでいる人びとが大勢いたのだ。また、女子や農民の子どもに学問は不要という意識も根強く、子どもには労働こそが重要だとされていた。

このような状況を憂えた政府は、私塾や家庭等で教育を受けている者や年間16週未満しか在籍しない者も「就学者」としてみなすなどの懐柔策と就学を督促する強硬策とを柔軟に織り交ぜた教育改革を矢継ぎ早に進めていった。

法制上転機となったのが1900年の小学校令改正で、保護者は6歳から13歳までの子どもを尋常小学校4年間修了させる義務があると一段と強く保護者の義務が強調され、授業料が無料となり、進級試験が廃止となった。そして病気や貧困、障害といった例外的な就学義務の免除・猶予の条件がなければ就学義務が発生することが明確化され、就学督促は事務処理の進歩と併行して一段と強化された。このころ、各地では、学校の教職員や役人が就学督促に一軒一軒を回るという現象がみられた。

6歳から13歳の学齢人口のうち尋常小学校在籍者と卒業者が占める割合である就学率の推移をみると(図5)、1890年代から就学率は急上昇をしているので、1900年の小学校令改正が実際の人びとの就学に大きな影響を与えたわけではない。学校が存在する状態が当たり前となり、制度変更の繰り返しなどが影響し合いながら、学校に在籍する子どもが次第に増えていく状況が人びとにとって日常となり、就学率は上昇していった。女子に裁縫を教える、授業料を無料にする、子守をしながら学校に通うことを認める、ニーズが高かった珠算を教えるなど、子どもを学校へとひきつける個々の学校による工夫も背景にあった。そして、1929年度にようやく就学率の男女差が消滅し、就学率自体が99.5%になる(図5)。

出典)文部省『文部省年報』各年より。

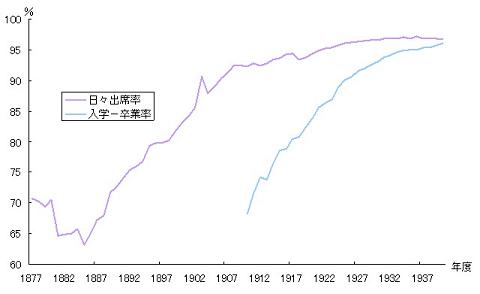

だが、就学率はあくまで子どもが学校に籍を置くという書類上の記録である。そこで、実際に義務教育段階である尋常小学校に毎日平均してどれくらいの就学者が出席していたのかを示す「日々出席率」の推移と、入学者を100としたとき卒業まで残る人数の割合である入学-卒業率の推移をみていく(図6)。1929年度の尋常小学校の日々出席平均率は96.6%で、入学-卒業率は92.5%である(図6)。

出典)文部省『文部省年報』各年より。

一般的に1930年ごろ尋常小学校の卒業が人びとのライフコースに組み込まれたと言われているが、上記の数字を見る限り、そうではなかった少数の子どもたちが存在していたことになる。就学率はおおよそ100%であっても、毎日学校に通って卒業までこぎつけない者が1割程度いた。しかも、約10人に1人という割合からいって、身近で目に見える形で存在していた。そしてこのような少数者たちは、戦後しばらく消えず、「長期欠席者」というラベルをはられることになる。

学校に通わない子がいないことが当たり前の時代

第二次世界大戦中と戦後の混乱期には中断されていた「日々出席率」は、戦後98%のラインを超えることはなかった(図6)。その日の出席率が98%を下回ると、インフルエンザの流行等突発的な事態が疑われるラインが98%という境界線である。現在の日本では、通常、「日々出席率」が98%以下となることはめったにない。学校を欠席し続ける少数者がいたから、戦後しばらく「日々出席率」が98%以下であり続けた。学校に行かせたいがその日の食べ物にも困って学校に行かせることができない家庭もあれば、登校よりも労働を重視する家族もあった。

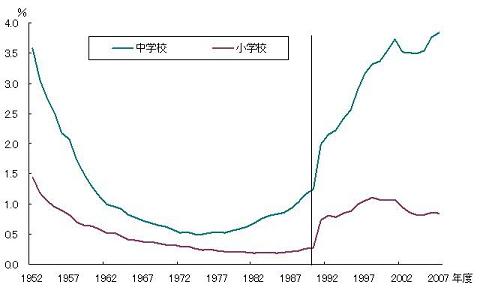

家族や子ども本人が学校に行くことを積極的に拒否しようとも、学校に通うことが当たり前という意識は世の中に普及していった。それゆえ、学校を欠席する少数者はより強く問題視されていく。大半の毎日出席している子と長期間欠席する子を平均してしまう「日々出席率」の調査では、欠席し続ける子がどれくらいいるのかがわからないという批判が福祉関係者からおこる。1年間に50日以上欠席する子を「長期欠席者」とし、1952年度から、「長期欠席者」の存在を把握する調査が開始された(図7)。戦前のように、共同体の中で欠席者がある種仕方ない存在とはならず、欠席者を学校に行かせようとする動きが全国津々浦々に拡がっていった。

出典)1952-59年度データは文部省『公立小学校・中学校長期欠席児童生徒調査』、1960-2007年度データは文部(科学)省『学校基本調査』各年度より。

注)1991年度から、年間30日以上の欠席者が長期欠席者となった。それ以前は、年間50日以上の欠席者が長期欠席者。

では、このような「長欠」者が消えたのはいつだろうか。「長期欠席者」が在籍者のなかで占める割合である長期欠席率の推移をみていくと、小学生・中学生ともに1970年代後半に向かって減少していっていることがわかる(図7)。漁村や炭鉱地域など日本全国に点在していた長期欠席率が高かった地域とそれ以外の格差が縮小し、平準化していったのだ。ようやく、1970年代後半に義務教育段階の子どもたちが学校に通い、卒業するという事態が当たり前となったのだ。

学校に通うことは当たり前なのに、通わない子も実際にいる時代

皮肉にも、1950年代末から精神医学や心理学、児童福祉の臨床現場で発見され始めた学校に行くのが当たり前なのに学校に行けない子どもたち、「学校恐怖症」や「登校拒否」、「不登校」と名づけられた子どもたちがしだいに増加していく。実際、長期欠席率は1980年代以降高まっていった(図7)。

学校に通うことが当たり前でなかったころは、学校に通わないという事態はとくに意味をもつものではない。しかし、学校に通うことが当たり前となってしまった今、大学進学率がますます高まっている今(図3)、学校に通わないことには重い意味が課せられる。学校に通っていない子どもの手記やインタビューでは、その苦しさが語られることが多い。しかも、今日では、異なる生き方に寛容な社会であることが望ましいとはいっても、学校に通わないで生きるオルタナティブな生き方が受容されつつあるため、学校に通う/通わないは、個人の選択の問題としてますます責任転嫁されている。学校に通わないことが個人の生き方の問題とされればされるほど、学校に通わない当事者が一人で苦しさを背負うことも多くなるだろう。

歴史をふりかえってみると、学校という存在や学校に通うことは、さまざまな立場の人々が意見を申し立てたうえで、時代によって異なった定義が構築されてきた。学校とは何か、誰のためのどんな学校なのか、学校に通うこと・通わないことがどんな人びとにどう違ってくるのか、学校に通うことが当たり前だとする意識の持ちようも人びとによってどう違ってくるのか、今後も自明性が問い直されていく。問い直しの際、当事者の声はどこまで聞き入れられるのか。学校の存在や学校に通うことが自明なものとして受け取られている現代の日本では、学校制度構想者の声だけが強まっている気がしてならない。