注意欠如多動症(ADHD)とは

注意欠如多動症とは、英語の名称Attention Deficit Hyperactivity Disorderを訳したもので、単語の頭文字をとってADHDとも呼ばれます。集中したり、注意を向ける、情動をコントロールするなどの脳の機能がうまく働かないことによって生じます。

代表的な症状は、集中できない、又は注意を向けることができずに、すぐ他のことに目がいってしまうなどの「不注意」、しゃべりすぎて止まらない、座っていてもそわそわしているなどの「多動性」、突然動き出す、順番が待てない、よく考えずにすぐ行動に移ってしまう「衝動性」の3つです。それらの組み合わせによって、「注意欠陥優位型」と「多動・衝動優位型」、両方の特性がある「混合型」の3つのタイプに分かれます。「注意欠陥優位型」は気が散りやすく、物忘れしやすい、片付けることができない、物事を順序立てて行うことができない。「多動・衝動優位型」は行動制御が困難で落ち着きがない、じっとしていられない、動きまわる、よく考えずに行動するなどが主な特徴です。

発達障害の中で最も頻度が高く、主症状は青年期に軽快することが多いものの、成人になるまで持続することもあります。男女比はおよそ2対1の割合で男子が多く、チック、学習障害といった併存症をもつことが多いです。反社会的、攻撃的、反抗的な行動を何度も繰り返す「行為障害」など、ADHDによって本人が受ける過剰なストレスやトラウマから生じる二次障害に移行することもあります。

ADHDの診断基準:どのように診断するか

ADHDの診断は、本人の行動を日頃からよく見ている複数の大人や本人から話を聴き、その内容を診断基準と照らし合わせて、基準を満たしているかを医師が判断します。よく使われる国際的な判断基準DSM-5では、不注意行動9項目、多動衝動性行動9項目のいずれかのうち6項目以上(成人では5項目以上)が該当していることと、それが理由で日常生活や学校生活などで支障をきたしている状態が6か月以上続いていることが診断の必須条件です。加えて、そうした行動特徴(その人の行動パターンや思考の傾向)が12歳までに現れていることも条件です(ただし、近年では、成人してから初めて行動特徴が明らかになる成人型のADHDがあることが明らかになっています)。知能検査や、その他の心理テストでADHDの診断を行うことはできません。

多動などの行動特徴は2歳前後から見られますが、じっとしていない、動き回るなど気が散って遊びや活動が長続きしない、指示を聞いていないなどの行動特徴からADHDを疑うのは、集団での規則に従って行動が必要になる小学校入学以降が普通です。そのため、基本的に6歳以降に確定診断をします(4歳でも診断しますが、6歳からが基準)。また、女児に多い「不注意型」のADHDは、小学校高学年にならないと気づかないこともあります。

具体的な診断基準として、国際的に使用されている代表的な診断基準DSM-5の項目をご紹介します。

DSM-5によるADHDの診断基準

以下のA~Eの項目をすべて満たすこととされています。

A. 持続する不注意あるいは多動/衝動性行動パターン(ないしはその両者)で以下の(1)あるいは(2)(ないしはその両者)の特徴のために生活機能や発達に支障をきたしている

(1)不注意:下記のうち6つ(あるいはそれ以上)の症状が少なくとも6か月以上持続し、またそれらの行動特徴が発達レベルと合わず、社会生活や学業・就業に直接悪影響を与えている

(注記)これらの症状は、反抗や挑戦、敵愾心によるもの、あるいは課題や指示を理解できないためではない。思春期以降の年長者や成人(17歳以上)では少なくとも5つ以上の症状を満たすこと

- a. 細かいことに注意がいかない、あるいは学校での学習、仕事場、そのほかの活動において不注意なミスをしばしばおかす(例:細かなことを見逃す、あるいは間違える、仕事が不正確)

- b. 課題や遊びにおいて、しばしば注意を持続することが困難である(例:講義や会話、あるいは長文を読むときに持続して集中力を保つことができない)

- c. しばしば直接話しかけられても、聞いているようには見えない(例:明らかに注意をそらす要因がないのに、心ここにあらずの状態)

- d. しばしば出された指示を最後までやり遂げられない。また学校の宿題や命じられた家事、あるいは職場での仕事を終わらすことができない(例:仕事は始めるがすぐに集中できなくなり、横道に逸れてしまう)

- e. しばしば課題や活動を順序立てて行うことが困難である(例:連続的な課題をこなすことが困難、材料や私物を整理整頓することが困難、雑然とし乱雑な仕事、下手な時間管理、締め切りに間に合わない)

- f. しばしば精神的努力を要するような仕事を避けたり、嫌がる。あるいはいやいや行う(例:学校の宿題や家庭学習、年長の青年や成人では、レポートの準備、書類完成、長い論文に目を通すことなど)

- g. しばしば課題や活動に必要なものをなくす(例:教材、鉛筆、本、器具類、財布、鍵、書類、メガネ、スマホ)

- h. しばしば外からの剌激で気が散りやすい(年長の青年や成人では、仕事と関係のないことを考えることも〈気が散る〉原因になることがあるかもしれない)

- i. しばしば毎日の活動のなかで忘れっぽい(例:指示された家事をしているとき、用事を言いつけられて走っているとき、年長の青年では、電話をかけ直すこと、料金を払うこと、約束を守ることなど)

(2)多動と衝動性:下記のうち6つ(あるいはそれ以上)の症状が少なくとも6か月以上持続し、またそれらの行動特徴が発達レベルと合わず、社会生活や学業・就業に直接悪影響を与えている

(注記)これらの症状は、反抗や挑戦、敵愾心によるもの、あるいは課題や指示を理解できないためではない。思春期以降の年長者や成人(17歳以上)では少なくとも5つ以上の症状を満たすこと

- a. しばしばそわそわ手や足を動かしたり、手をバタバタ打ちつける(tap)、あるいは椅子の上でもじもじする

- b. しばしば椅子に座っていることが求められる状況で、席を離れる(教室、職場、その他の仕事場、あるいは定位置にとどまることが求められている状況で決められた席や場所を離れる)

- c. しばしば、そうすることが不適切な状況で、走り回ったり(家具などに)よじ登ったりする(注:青年や成人ではそわそわした気持ちを感じることに限られているかもしれない)

- d. しばしば、静かに遊んだり、楽しんだりすることができない

- e. しばしば「モーターに駆動されるように」じっとしていられない(例:レストランの中、会議中などで、ある時間以上じっとしていられない、あるいは静かにしていることを不快に感じる;あるいは他人から見てそわそわしている、あるいは我慢できないように見える)

- f. しばしば喋りすぎる

- g. 質問が終わる前に出し抜けに答えてしまう(例:他人の話が終わる前に;会話の順番が待てない)

- h. しばしば順番を待つことが困難である(例:行列に並んで待っているとき)

- i. しばしば他人を遮ったり、割り込んだりする(例:会話やゲームに割って入る、他人の持ち物を断りなしに、あるいは許可を得ずに使い始める、年長の青年や成人では、他の人がしていることに割り込んで、取り上げてしまう)

B. 不注意、あるいは多動・衝動行動のいくつかは、12歳以前に存在していること

C. 不注意、あるいは多動・衝動行動のいくつかは、2つ以上の状況でみられること(例:家庭内、学校、あるいは職場;友人や親戚と一緒にいるとき;その他の活動において)

D. これらの症状が明らかに社会生活、学校生活あるいは仕事上での機能を妨げ、あるいは低下させている事実があること

E. 統合失調症やその他の精神疾患の症状発現時のみに現れることはないし、その他の精神疾患によって説明されないこと(例:うつ病、不安障害、解離性障害、パーソナリティ障害、薬物乱用あるいはその離脱症状など)

〔American Psychiatric Association:Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed, American Psychiatric Publishing, 2013 より榊原洋一訳〕

Voice by Ondoku3.com

●「発達障害の診断名について」

発達障害の診断名について、その変遷と現状の説明

年齢別の症状と対応・治療

ADHD以外に併存する他の障害がない場合、およそ50~60%の子どもが青年期を超える頃までに症状が軽快します。ここでは、乳幼児期、学童期、青年期・成人期と発達段階別に見た症状や治療方法などを説明します。

■乳幼児期(0~5歳くらい)

症状

多動性や衝動性の症状が目立ち始めます。落ち着きのなさや衝動的なふるまいなどはADHD児でなくても見られますが、ADHD児はより顕著に、頻繁に見られます。

多動性に関して、具体的には、必要がないのに歩き回る、体をゆすっている、手足を動かし続ける、おしゃべりが止まらないなどの特徴的な行動が見られます。これらの特徴によって、園での集団行動に参加することが難しい場合があります。

衝動性に関しては、例えば、順番を待つことができない、他の子が使っているものを無理に取ってしまう、自分の思い通りにならない場合に激しい癇癪を起こすなどの症状が見られます。いずれも自分の気持ちをコントロールすることができずに起きる行動で、他の子どもたちとトラブルの原因になってしまう場合があります。

さらに、突然走りだす、高いところから飛び降りる、急に飛び出すといった危険な行動をとりやすい傾向も見られるため注意が必要です。多動性や衝動性の行動特徴は、指示や周囲の人の気持ちが理解できないために起きるASD(自閉スペクトラム症)と誤って理解されてしまうこともあります。

家での対応

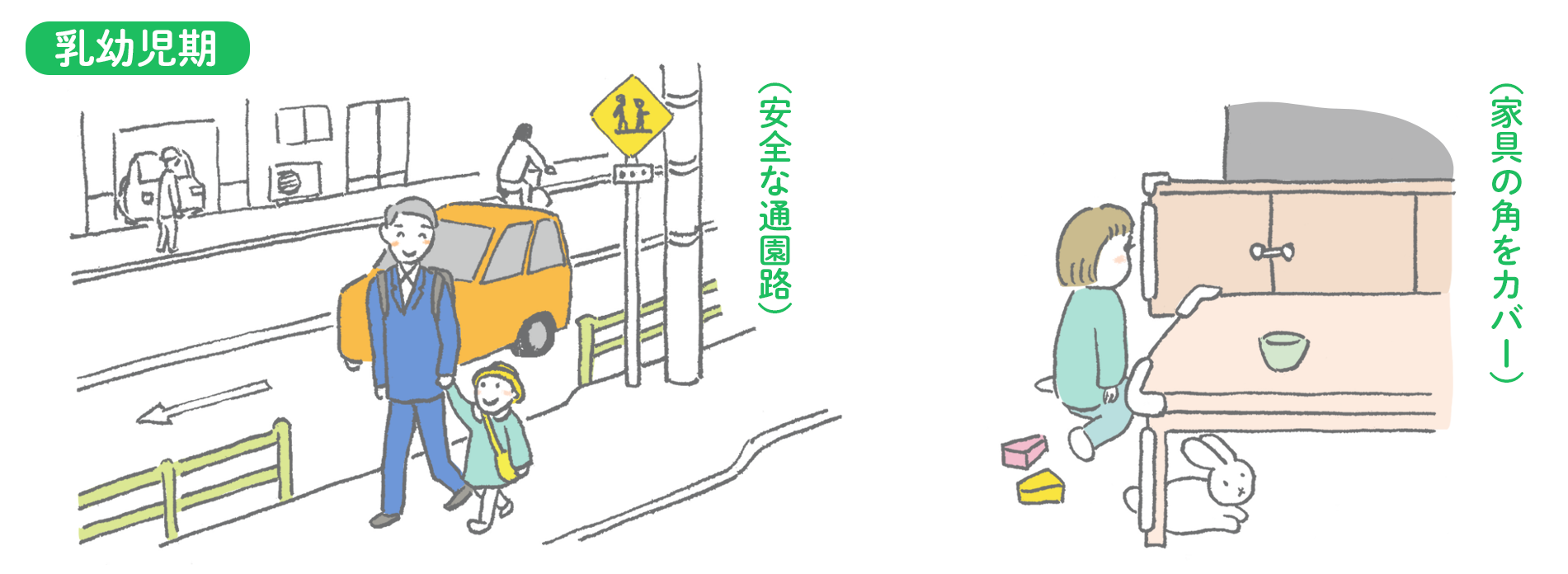

ADHDは、他の発達障害(ASD、 LD)と異なり、薬物療法が治療の中で重要な位置を占めていますが、乳幼児期には薬物療法はあまり行われません。その理由は、①乳幼児期には診断が難しいこと、②薬物療法の有効性が十分に確立していないことなどです。多動や衝動性などの行動特徴が見られる乳幼児には、そうした行動が出にくくなる様な働きかけや環境の調整を行います。多動や衝動的な反応を誘引する否定的な言葉かけ(「だめ」「やめなさい」といった禁止語など)を少なくし、適切な行動ができたら褒めるなどして、自己肯定感の低下を予防するようにします。多動行動については、ルールを示して本人に多動行動の抑制を促すのではなく、多動行動が出ても安全な様に環境を整えます(階段の安全柵、家具の角をカバー、交通量の少ない通園路など)。就学児以上で問題になる不注意や転導性(気が散りやすい)については、安全が確保できていれば特に対応しません(計画的無視)。

園での対応

基本的には、家での対応に準じます。集団への不参加やルール無視については、叱責や強い指示で対応するのではなく、分かりやすい(明示的な)言葉で告げるようにします。本人や他人に危険が及ぶ様な行動に対しては、タイムアウト※1(短時間活動をやめて決まった場所で過ごさせる)や、権利の剥奪(おやつの減量、好きなおもちゃで遊ぶことを禁止するなど)で対応し、厳しい言葉での叱責をできるだけ避けます。

■学童期(5歳~13歳くらい)

症状

全体的に、乳幼児期と比較して集団行動や規律を求められる場面が増えるため、ADHDの症状が目立つようになります。多動性や衝動性の症状に加えて、物忘れや不注意の症状が出やすくなります。例えば、忘れ物や宿題忘れが多い、長時間座っていられない、教室内を立ち歩く、教室外に出て行ってしまう、必要な活動や課題を最後までやり通せない、授業に集中できず教室外の物事に気をとられてしまう、などの行動が見られます。

友人関係においても、約束を忘れる、衝動的に言い返してしまう、相手の話をさえぎって自分が話し始めるなど、トラブルに発展したり、からかいやいじめの対象になったりする機会が増えます。

治療

学童期のADHDの治療の2本柱は、薬物療法とペアレントトレーニングによる家庭での親の対応です。ADHDの診断がついたら、まず親にADHDの特徴や原因についての知識と、家庭での環境調整と子どもへの対応方法について10回~12回の講義で学んでもらいます。ペアレントトレーニングが受講できない場合は、ADHDについての一般書での学習で代替します。

ペアレントトレーニングでは、ADHDの子どもによく見られる多動、衝動行動や、不注意、物忘れなどに対する行動療法的な対応方法を学びます。否定的な言葉を少なくし、短く分かりやすい指示出し、子どもの行動への親の期待値を下げること、子どもの不適切行動を意図的に無視することなどで親子間の心理的緊張を下げる様にします。また、重大な不適切行動(人やものに物理的にあたる、身体的に危険な行動を取るなど)に対しては、冷却期間を取るタイムアウト(別の部屋などで1人で過ごさせる)や権利の剥奪(ゲーム時間の短縮、おやつの減量など)で対応します。逆に適切な行動が見られた場合には、一定のルールで得点を与え、得点がたまったら褒賞(おやつ、ゲーム時間の延長、小遣い)を与えて、適切な行動が出やすい様にします。

これらの行動療法的な対応だけでは症状が改善しない場合には、メチルフェニデートなどの薬剤による治療を開始します。なお、米国の治療ガイドラインでは、最初から薬物療法とペアレントトレーニングを併用することを推奨しています。薬物療法は、多動、衝動性、不注意などの症状を大幅に減少させる効果があることが明らかになっています。

学校での対応

学校では、対象の子どもの行動面(離席行動、じっと座っていられない、忘れ物が多い、順番が待てない、喋りすぎるなど)での困難に対しては家庭での対応と同様に行動療法的対応(短くわかりやすい指示出し、トークン・エコノミー※2、タイムアウトなど)を行い、学業面での困難(集中できない、ケアレスミスが多い、作業を最後までできない、宿題が提出できないなど)には教授法や教室環境の調整(スモールステップの作業、教材や文房具のフォルダーへの収納、メモの多用、試験時間の延長、宿題の量を少なくする、座席の位置の調整など)で対応します。こうした対応を集中的に行うために、夏休みに集団で合宿するサマープログラムなども行われています。

■青年期・成人期(13歳くらい以降)

症状

成人期のADHDの症状は、不注意と衝動性が中心で、多動症状は多くありません。成人の場合は生活パターンが多様である分、症状の発現パターンが多様である点も特徴です。なかでも比較的多いものが、集中力の低下、考えをまとめられない、仕事を最後まで完遂できない、不注意、学業不振、感情の抑制が困難、認知的な障害、不安、などです。

さらに、不安障害や強迫性障害、うつなどの合併症を発症することがあり、家庭や学校、職場などで様々な困難を経験しているほか、ADHDではない成人と比較して交通事故、労災、自殺による死亡率が高いことが報告されています。

治療

学童期までの対応とは異なり、最初から薬物療法を行うことが世界各国のガイドラインで推奨されています。不注意や衝動性などの症状を軽減する薬剤を使用します。また、二次障害として不安障害やうつなどの合併症がある場合は、それらに対する治療も併せて行う必要があります。

薬物療法以外の方策としては、保護者や教師による支援のほか、成人の場合は職場やパートナーによる支援が必要になります。例えば、集中力が必要な部署での勤務を避ける、一回の指示を減らしてスモールステップで作業する、手帳やスマートフォンによるスケジュール管理やリマインダー機能の活用など、不注意による危険やミスを減らすようにします。衝動のコントロールには、怒りをコントロールする手法(アンガーマネジメント)などの心理療法も利用します。小児と異なり、自分自身でADHDの心理的特性を理解できるので、本人自身で医師や心理士の指導のもと、自分の心理状態を記述して行動変容を図る認知行動療法や、マインドフルネスを利用する治療法も行われています。

かかわり方

成人の場合は、職場の同僚や上司、家庭ではパートナーがADHDの特性を理解し、本人への指示出しの工夫や不注意行動への指導を行うことが大切です。

*1 タイムアウトとは、不適切な行動をした子どもに対して、一定時間別室に行き、そこにとどまることを命じる方略である。タイムアウトを告げるときにも叱責は行わず、タイムアウトを課す理由を告げるだけにする。

*2 対象児の望ましい行動に対してトークン(代用貨幣やシールなど)を与え、逆に望ましくない行動に対して、叱責はせずに、トークンの剥奪を行う。一日に獲得したトークンの量によって報償を与えたり義務を免除する。行動療法的アプローチを「トークン・エコノミー」と呼ぶ。

Voice by Ondoku3.com

監修

榊原 洋一 (さかきはら・よういち)

医学博士。CRN所長。お茶の水女子大学名誉教授。ベネッセ教育総合研究所常任顧問。日本子ども学会理事長。小児科医。専門は小児神経学、発達神経学特に注意欠陥多動性障害、アスペルガー症候群などの発達障害の臨床と脳科学。趣味は登山、音楽鑑賞、二男一女の父。

主な著書:「オムツをしたサル」(講談社)、「集中できない子どもたち」(小学館)、「多動性障害児」(講談社+α新書)、「アスペルガー症候群と学習障害」(講談社+α新書)、「はじめて出会う 育児の百科」(小学館)、「子どもの脳の発達 臨界期・敏感期」(講談社+α新書)、「子どもの発達障害 誤診の危機」(ポプラ新書)、「図解よくわかる発達障害の子どもたち」(ナツメ社)など。

関連ページ

- Dr. 榊原洋一の部屋「発達障害」

- 特別支援教育

- 所長ブログ_何か変だよ、日本の発達障害の医療

- 所長ブログ_何か変だよ、日本の(特別支援)教育

- 所長ブログ_何か変だよ、日本のインクルーシブ教育

- インクルーシブ教育

- 【ベネッセ教育総合研究所】発達障害のある子どもたちの学びに関わる問題

- 【ベネッセ教育情報】教育用語解説:発達障害

- More

発達障害について、数回にわたって、わかりやすく解説しています。

発達障害やギフティッドに関する国内外の研究、実践情報を掲載しています。

日本の「発達障害の医療」、「特別支援教育」、「インクルーシブ教育」に関する課題をわかりやすく述べています。

重点研究テーマ、インクルーシブ関連の記事一覧がここで見られます。

発達障害をもつ子どもたちの学びの問題を医療、教育、行政など各方面から取り上げ、専門家やサポートをする方々の見解や取り組みを紹介しています。

ベネッセ教育情報サイトから発達障害について、用語の解説をしています。