日本の教育課題―自己肯定感の低さ

日本の子どもたちは、自己肯定感が低い、とよく言われます。確かに、いくつかの国際調査の結果を見ると、日本の子どもたちの自己評価の低さは際立っています。そして、そのことは、日本の教育の大きな課題だとみなされてきました。

今回は、この自己肯定感に注目して、日本の教育の変化を確認したいと思います。自己肯定感(self-esteem)は、一般には自信(pride、self-confidence)に近い語感です。また、心理学には自尊心(self-respect)、自己効力感(self-efficacy)、自己有能感(self-competence)、自己受容感(self-acceptance)などの研究もあります。それらは類似する部分もありますが、異なる概念です。しかし、本稿では、これらを厳密に区別せずに、自己肯定感を「自分を肯定的にとらえる意識や感情」といった程度に定義しておきます。そうしたプラスの意識や感情が、日本の子どもたちは本当に低いのか。低いとしたら、何が問題なのか。さらには、日本では、それをどのように克服しようとしており、成果は上がっているのか。そうしたことを、データに基づいて確認していきます。

自分はダメな人間だと思う―7割

最初に、日本の子どもたちは本当に自己肯定感が低いのかを検証しましょう。

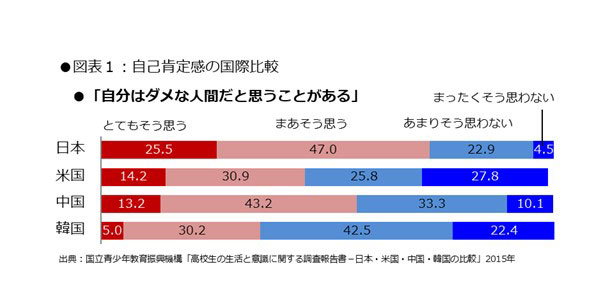

図表1は文部科学省もよく引用するデータの一つです。この調査(「高校生の生活と意識に関する調査」国立青少年教育振興機構、2015年)は、高校生に対して「自分はダメな人間だと思うことがあるか」を聞いています。何とも、直接的にたずねたものです。図表を見ると、日本の高校生の肯定率は、7割を超えます。次いで高いのは、中国の56.4%。これに、米国45.1%、韓国35.2%と続きます。社会によって違いがあることがわかります。

質問の内容やたずね方、調査対象によって多少の差はありますが、日本の子どもたちにはどの調査でも同じような傾向が表れます。たとえば、1994年に私たちが行った5都市(上海・ソウル・ロンドン・ニューヨーク・東京)の小学生の国際比較調査(「モノグラフ・小学生ナウ」Vol.14-4)では、「親切」「よく働く」「スポーツが得意」「勉強ができる」などの自己像に対する肯定率が、東京の子どもたちはもっとも低いことが示されています。また、2006年に実施した6都市(東京・ソウル・北京・ヘルシンキ・ロンドン・ワシントンDC)の小学生に対する調査(「学習基本調査・国際6都市調査」)でも、東京の子どもたちは成績の自己評価がもっとも低く、学習に自信がもてない子どもたちの様子が表れています。これらを見ると、やはり日本の子どもたちの自己肯定感は低い印象を受けます。

ちなみに、子ども自身の自己評価だけでなく、日本人の保護者は子どもの成長に対する評価が低い傾向があります。これも少し古いデータですが、1993年に当時の文部省が行った調査(「家庭教育に関する国際比較調査」)では、10~12歳の子どもをもつ親で「子どもの成長に満足している」という割合が、アメリカ、イギリス、スウェーデンでは8割を超えるのに対して、日本では4割に満たない結果でした。日本の子どもたちの自己評価の低さは、そうした周囲からの評価のされ方も影響しているのでしょう。

自己肯定感が低いことの問題

それでは、自己肯定感が低いとどのような問題があるのでしょうか。

自己効力感(self-efficacy)の研究で知られるバンデューラは、行動に対する見通し(自信)が強いほど、人はその行動に対して努力することを明らかにしています(Bandura,1997)。自己効力感は、ある目標に対して自分がそれを達成する能力があるかどうかという可能性に対する認知です。「自分は目標を達成できる」と思えば行動する確率は高まりますし、「自分には無理」と思えば行動は起こりにくくなります。自己効力感には、自分に対する信頼や価値認識だけでなく、目標の困難度や抽象度などがかかわります。ですから単純には言えませんが、過去の経験などから自分には能力がない、失敗しそうだと判断してしまうと、やはり取り組もうという意欲はわきにくいだろうと想像できます。

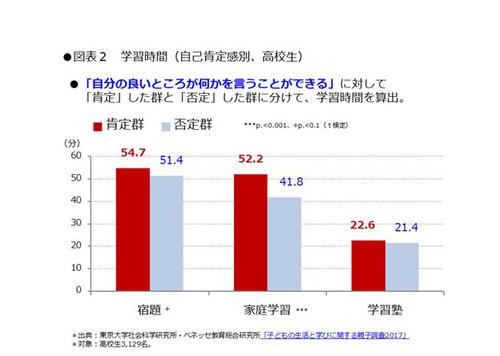

そのことを日本のデータでも言えるのか確かめてみました。東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所が共同で行っているパネル調査(「子どもの生活と学びに関する親子調査2017」)を用いて、「自分の良いところが何かを言うことができる」という項目を自己肯定感を示す指標とみなし、これに肯定するか否定するかで学習に対する意欲や行動がどう異なるかを分析しました。すると、性別や学年を問わず、また、学業成績を問わず、「肯定群」のほうが「勉強が好き」と回答することがわかりました。たとえば、高校生で「勉強が好き」と答える比率は、「肯定群」43.0%に対して、「否定群」29.7%です。

学習時間についても同様に、「肯定群」と「否定群」を分けて平均値を算出しました。やはり結果は、どのような属性でも「肯定群」のほうが学習時間が長い傾向が見られました。図表2では、その一例として高校生のデータを示します。これを見ると、「宿題」や「学習塾」など半ば強制的に学習しなければならない時間は差が小さいことがわかりますが、「家庭学習」のように自律的に行う学習の時間に差が表れています。自分を肯定的にとらえられないと、学習意欲が高まらず、自ら学習に向かうのが難しくなるのでしょう。

教育政策に与える影響

ここまで、日本の子どもたちの自己肯定感の低いことや、その低さが学習に与えるマイナスの影響を確認しました。それが日本の教育の課題だという認識は、1990年以前はあまり見られませんが、1990年代に急速に広まったように思います。たとえば、1998年の中央教育審議会答申「幼児期からの心の教育の在り方について」では、子どもたちの自己肯定感が低い状況を繰り返し示したうえで、次のような課題認識が述べられています。

-今日の子どもたちの積極性の乏しさ、自尊感情や自己有用感などの欠如といった状況を踏まえると、子どもたちのよさを評価し、その能力・適性、興味・関心に即して個性を伸ばす教育を展開し、子どもたちが成就感や達成感を感じられるようにすることが重要である。

この認識は、今も基本的には変わっておらず、教育政策にも反映されています。2017年に告示された学習指導要領では、これからの学校に求められることとして、一人ひとりの自己肯定感を育むことの重要性を挙げています(文部科学省「学習指導要領解説」)。それは、急速な社会の変化の中で、持続可能な社会の創り手になるために必要な資質・能力であると考えられています。

日本の教育の変化

このような自己肯定感を大切にする考え方は、日本の教育にどのように根づいているのでしょうか。次に、教育現場に与えた影響を、データから探りたいと思います。

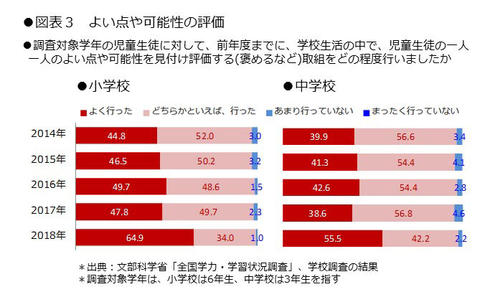

図表3は、文部科学省が毎年行っている「全国学力・学習状況調査」の学校調査から、「調査対象学年の児童生徒に対して、前年度までに、学校生活の中で、児童生徒の一人一人のよい点や可能性を見付け評価する(褒めるなど)取組をどの程度行いましたか」とたずねた結果を示しました。まず指摘したいのは、このような質問を文部科学省が学校に聞いていることの意味についてです。この質問は2014年から新たに追加されましたが、文部科学省が「よい点や可能性を見付け評価する」取り組みを大切に考えていることを明示しているといってよいでしょう。

そして、肯定的な回答(「よく行った」)が、2018年に大きく伸びました。2018年から、新しい学習指導要領の移行期間として、新しい教育内容や方法を取り入れることが学校現場に求められています。その一つに「主体的で対話的な深い学び」(アクティブ・ラーニング)と呼ばれる授業方法への転換があります。学校では子どもたちがともに考え、表現する活動が増えています。そのような活動のなかで、知識・技能の量(習熟度)を比較するのではなく、資質・能力を多面的に評価しようという意識が強くなっているのだと推察します。

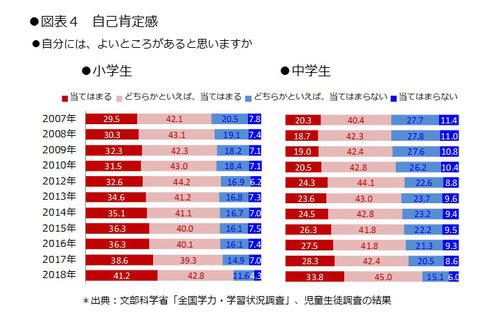

そして、そのような指導の変化は、子どもたちにも影響を与えています。この調査では、子どもに対して「自分には、よいところがあると思いますか」とたずねています。その結果が、図表4です。これを見ると、「当てはまる」という回答が年々増加していて、自己肯定感の低さが改善されている様子がわかります。しかもその動きは、短期的なものではなく、着実な変化として表れています。さらに、2018年の変化が大きいのは、学校調査の結果と一致しています。

メタ認知と自己肯定感

日本では、これまで子どもたちの自己肯定感が低いことが課題として指摘されてきました。しかし、データに示したように、その状況は改善されています。こうしたことは、多様な資質・能力を評価しようとする動きと無関係ではありません。学校や家庭で、子ども一人ひとりの良いところをとらえ、それを認めていくのはこれからの教育のあり方として望ましいと考えます。

しかし一方で、自己肯定感の低さは本当に課題なのか、という疑問もあります。日本人は対人関係のなかで「謙遜」を美徳とする文化があります。日本人の潜在的な自己肯定感は決して低くはなく、相手によって自己肯定を表出する仕方や程度が変わるだけなのかもしれません。また、自己肯定感が低すぎることは問題ですが、過剰な自己肯定にも弊害が予想されます。高い自己肯定感を維持するために、子どもたちは無能さを露呈させない方略を身に付けるようになるという研究(Covington,1992)もあります。難しい課題が与えられたときに、わざと努力をせず、失敗の原因を能力に帰属させない心的機制が働くというのです。

そうだとすると、子どもたちに身に付けてほしいのは、適切な自己肯定感です。自分の特性(得意・苦手、好き・嫌い)を認識し、目標に対して自分の位置がどこにあるかを査定し、その乖離を埋めるための方略を考える。成功したときも失敗したときも、その原因を「能力」に帰属させて一喜一憂するのではなく、プロセスに目を向ける。こうした機能は、メタ認知そのものだと考えます。メタ認知を働かせることは発達段階によって難しく、小さいうちは万能感をもっていてもよいかもしれません。しかし、成長するにつれ、メタ認知が伴った自己肯定感を養いたいものです。

- Bandura, A., 1997. Self-efficacy: the exercise of control.

- Covington,M.V.,1992, Making the grade: A self-worth perspective on motivation and school reform.

*本稿の執筆にあたっては、鹿毛雅治『学習意欲の理論-動機づけの教育心理学』(金子書房、2013年)、および佐藤淑子『日本の子どもと自尊心-自己主張をどう育むか』(中公新書、2009年)を参考にしました。

木村 治生(きむら・はるお)

木村 治生(きむら・はるお)